Без лабораторного источника питания, пожалуй, не обходится ни один инженер или энтузиаст, связавший свою жизнь с электроникой, электротехникой, радиотехникой.

Лабораторный источник питания, — ЛИП, являясь настольным прибором повседневного пользования, должен быть достаточно простым, надежным в работе, несложным в ремонте, эффективным – с небольшой (по возможности) рассеиваемой мощностью на регулирующем элементе (РЭ), а, значит, с малым выделением тепла на корпусе РЭ. Кроме того, ЛИП должен обладать низким уровнем пульсаций на выходе, а силовые элементы ЛИП (впрочем, как и нагрузка) должны быть защищены от таких воздействий, как КЗ / токовая перегрузка, перегрев. Определяющими факторами являются, конечно, максимально широкий диапазон выходных напряжений, максимально допустимый ток. Немаловажным фактором для многих любителей является еще и такой фактор, как компактность.

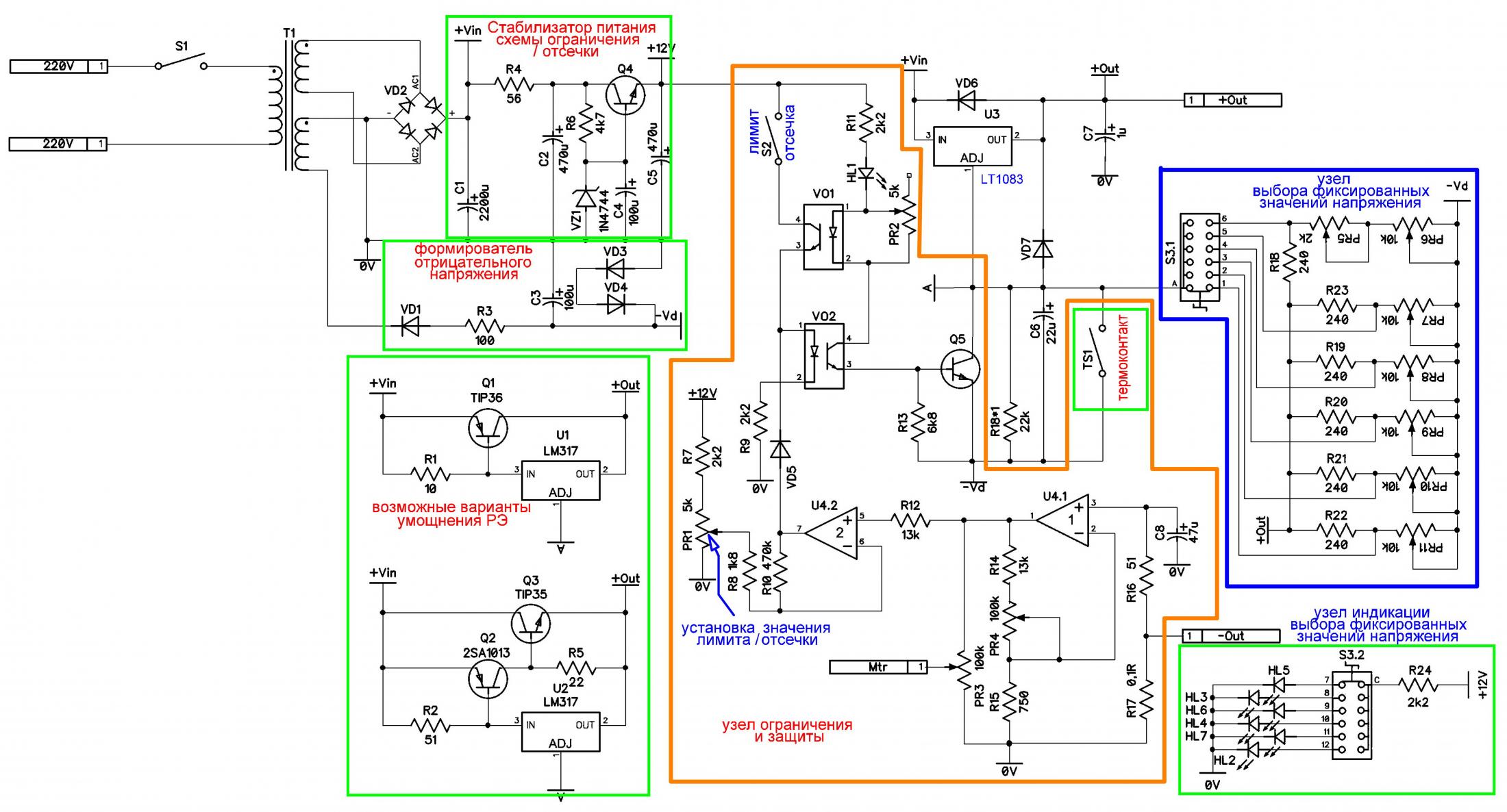

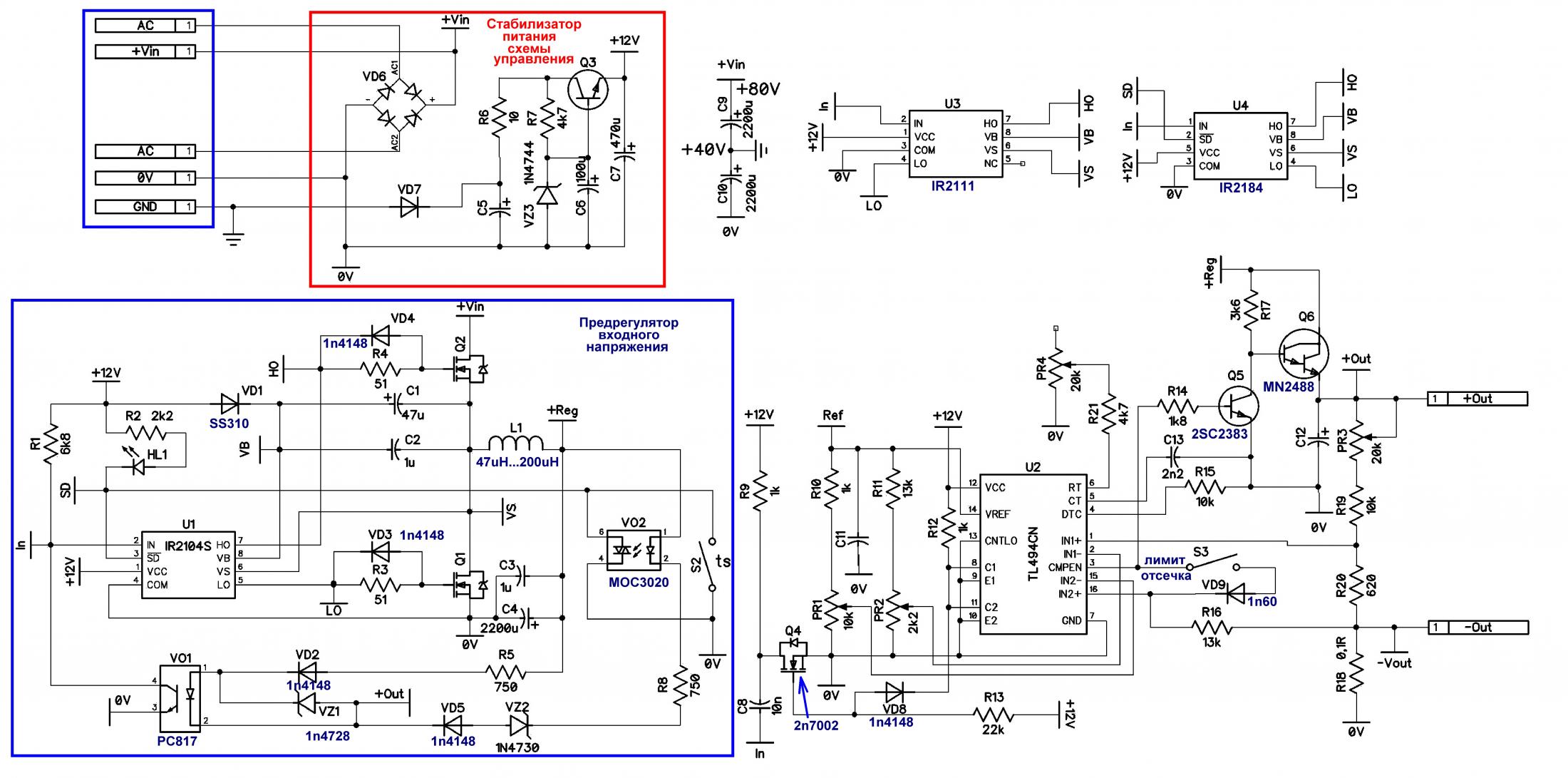

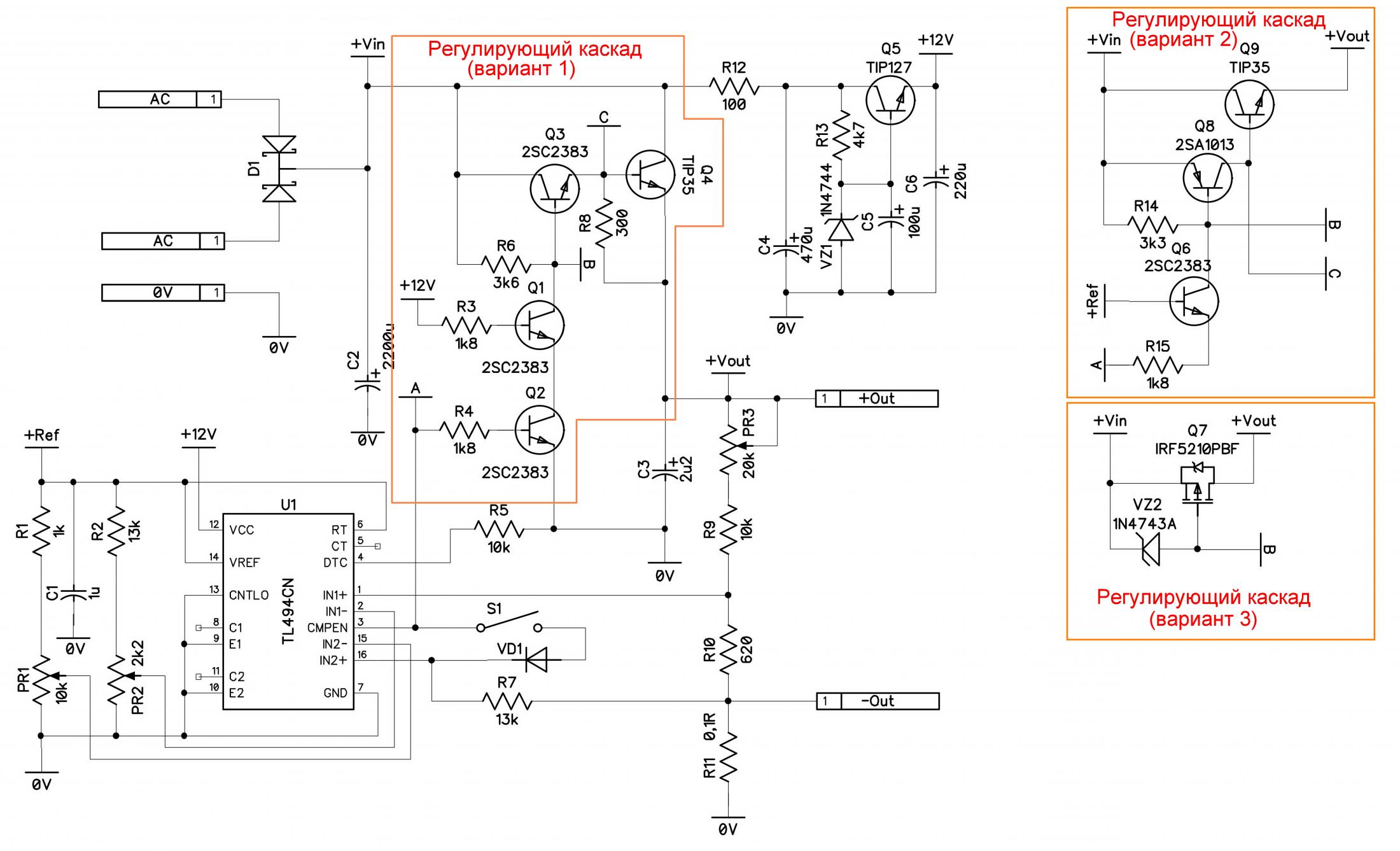

Во многом таким требованиям соответствуют современные мощные регулируемые интегральные стабилизаторы напряжения (РИСН), имеющие высокие технические характеристики, соответствующие перечисленным выше. Но и они не всегда в состоянии удовлетворить требования, предъявляемые отдельными конструкциями (ЛИП в частности). Так, например, несмотря на то, РИСН LT1083 (отечественный аналог – КР142ЕН22А) способен работать с входным напряжением до 40В, а его максимальный рабочий ток составляет 7,5А, допустимая рассеиваемая мощность составляет всего 60Вт. При этом встроенная защита ограничивает максимальный ток РИСН в зависимости от разности Uвх-Uвых на уровне, не допускающем превышения максимальной мощности. В случае, когда появляется потребность в большем диапазоне выходных значений тока и напряжения, РИСН может быть использован в качестве управляющего элемента мощным транзистором (группой транзисторов). В этом случае РИСН работает в облегченном режиме, где функции РЭ выполняет мощный транзистор (группа транзисторов). На рис.1 показана принципиальная схема реального ЛИП на мощном РИСН с вариантами альтернативных комбинированных РЭ (РИСН меньшей мощности с транзисторами большой мощности).

Схема была разработана в качестве альтернативной «начинки» для популярного китайского ЛБП, выпускаемого различными производителями с префиксом 1502. Именно поэтому был сохранен узел выбора фиксированных напряжений. ЛИП содержит собственно регулируемый стабилизатор на мощном РИСН (U3 — LT1083), стабилизатор +12В для питания схемы управления и защиты (СУЗ) на транзисторе Q4, СУЗ на сдвоенном ОУ U4, оптронах VO1, VO2, транзисторе Q5. СУЗ представляет из себя узел лимита и отсечки по току, где в качестве датчика тока использован резистор R17. При разомкнутом состоянии контакта S2 СУЗ работает в режиме ограничения тока от 3мА и выше (задается с помощью PR1, R7). При замкнутом контакте S2 СУЗ работает в режиме отсечки (триггерный режим), обесточивая выход ЛИП при достижении заданного значения тока (устанавливается PR1). ОУ U4.1 выполняет функции предусиления сигнала с R17 и так же является усилительным каскадом для штатного измерителя ЛБП 1502 (равно, как и для любого ВОЛЬТМЕТРА, отображающего значения тока нагрузки).

Рис.1 Схема ЛИП на LT1083 (КР142ЕН22А)

Схема ЛИП содержит формирователь отрицательного напряжения (-1,4В), компенсирующий не нулевое минимальное выходное напряжение РИСН (+1,2В). Благодаря наличию этого формирователя, возможен низкий уровень ограничения и отсечки по току — от единиц миллиампер, а минимальное выходное значение напряжения равно 0.

Несмотря на то, что практически все РИСН снабжены встроенной тепловой отсечкой, дополнительная страховка в виде термостата S2 не помешает. Термостат с нормально открытым контактом и температурой срабатывания 50-60Со может быть типа KSD301 или KSD-01F (ТО-220). Термостата должен быть расположен в максимальной близости от корпуса РИСН или транзистора, выполняющего функции РЭ, как это показано на схемах замещения (в случае применения РИСН меньшей мощности).

Как бы ни были хороши РИСН в целом, но они не пригодны для работы со значениями напряжений и «гасящих» мощностей свыше предельных значений, заявленных для РИСН. Для таких случаев более оправдано построение ЛИП на дискретных компонентах, подобранных для работы с используемыми значениями напряжения и тока (как для элементов схемы управления, так и для элементов регулирующего каскада). Для достижения необходимых параметров и функций ЛИП используются, как специализированные микросхемы, имеющие встроенные узлы управления, преобразования уровней, защиты (например, — LM723), так и усилители постоянного тока, выполненные на ОУ или транзисторах. Примеров таких схем достаточно много накоплено, как в соответствующей литературе, так и в сети, поэтому рассматривать эти схемы в объеме данной статьи, — особого смысла нет.

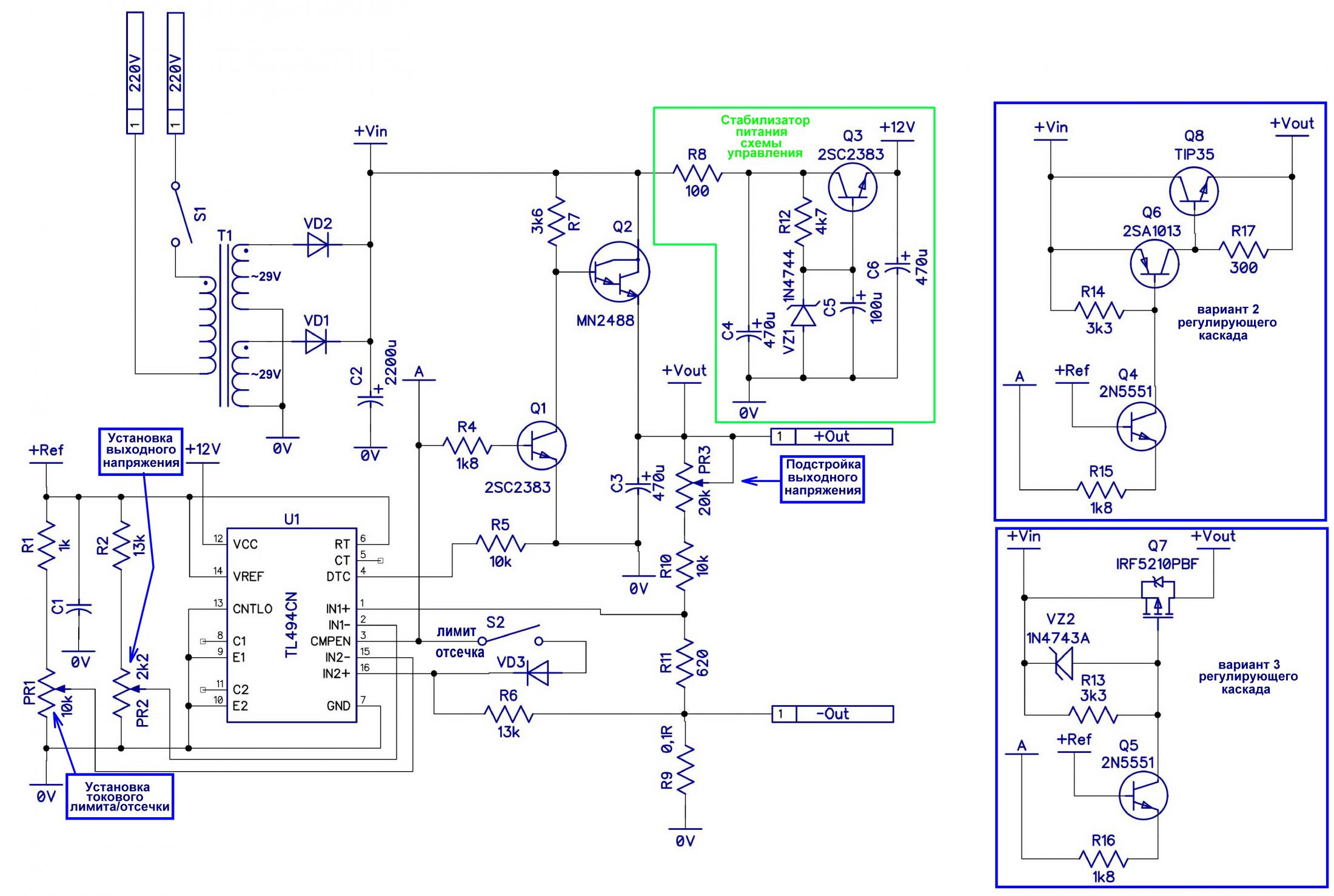

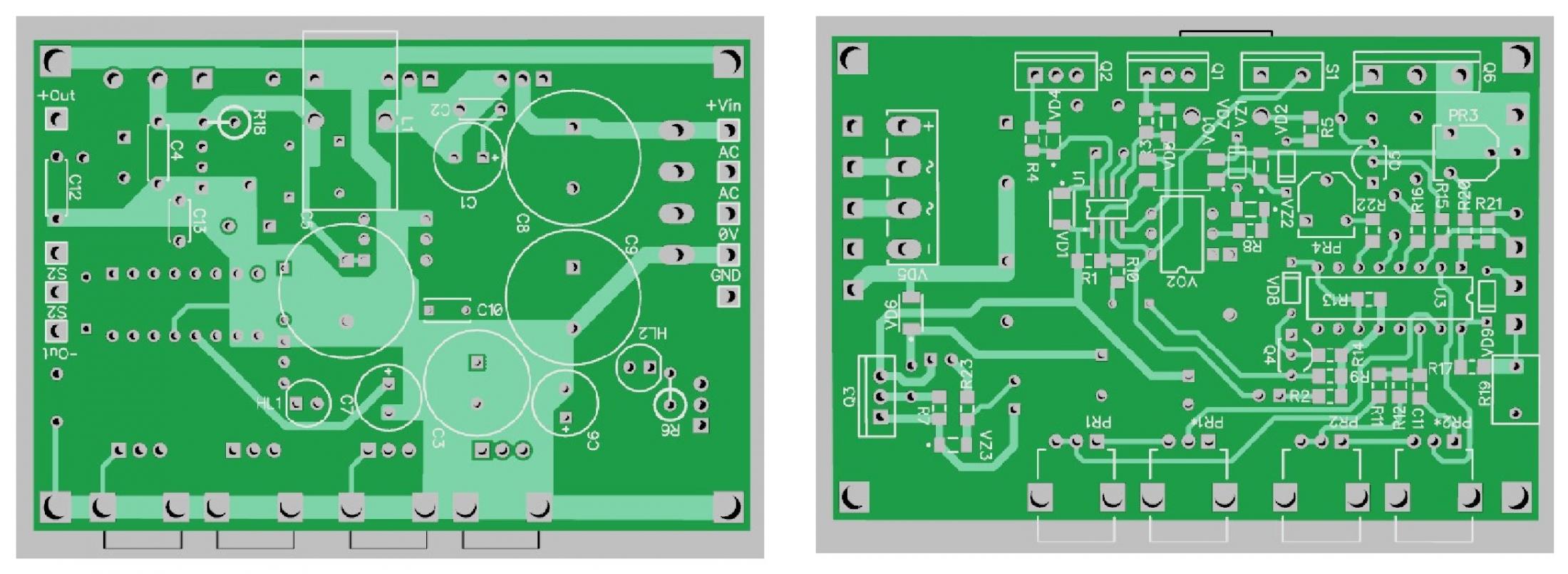

Схема ЛИП, показанная на рис.2 предназначена для работы с повышенными значениями входных напряжений (+40В…+100В) и избыточными значениями мощности на РЭ. Схема так же, как и предыдущая имеет узел токового ограничения / отсечки и способна работать с любыми входными напряжениями, величина которых будет ограничена лишь предельными параметрами примененных в схеме компонентов. Отличительная особенность данной схемы, — применение в качестве схемы управления микросхемы TL494 (U1), вернее, — ее «аналоговой» половинки, содержащей пару идентичных ОУ, встроенный стабилизатор напряжения, обеспечивающий работу микросхемы в диапазоне напряжений +7В…+40В и пригодный для использования в качестве источника опорного напряжения (ИОН), — что уже является достаточным условием для конструирования несложного ЛИП на базе TL494.

Рис.2 Схема ЛИП на TL494

Как видно, схема содержит небольшое количество компонентов, которых может быть еще меньше, если входное напряжение в пике не будет превышать величины +30В…+37В. В этом случае стабилизатор на элементах Q3, R12, VZ1, C5, C6, — можно будет упразднить.

Регулировка ограничения и отсечки по току производится с помощью потенциометра PR1, установка выходного напряжения (от нуля до максимального значения) производится с помощью потенциометра PR2. «Прямой» вход первого ОУ (вывод 1 микросхемы U1) косвенно посредством делителя R11, R10, PR3 контролирует величину выходного напряжения, сравнивая его с уровнем опорного значения на выводе 2 (U1), «прямой» вход второго ОУ отслеживает величину падения напряжения на резисторе R9, являющимся токовым датчиком. При разомкнутом контакте фиксируемой кнопки S2 «токовый» ОУ выполняет функцию ограничения тока; замыкание контакта S2 превращает ОУ в триггер, когда при определенном значении напряжения (определяемом падением напряжения на R9 и установочным уровнем напряжения на инвертирующем входе) на «прямом» входе, на выходе этого ОУ появляется высокий уровень (равный приблизительно +Ref, в точке объединения ОУ — приблизительно +4,5В), моментально блокирующий через диод VD3 «прямой» вход ОУ. При этом Q1 мгновенно запирается, замыкая базу Q2 на провод 0V, выход ЛИП обесточивается. При любых значениях выходного напряжения уровень напряжения на объединенном выходе ОУ (вывод 3 U1) не превышает +2,5В…+3.0В, что исключает условия для «защелкивания» при отсутствии заданного (посредством PR1) падения напряжения на R9.

Вариант 2 регулирующего каскада предусматривает так же применение мощного p-n-p Дарлингтон-транзистора вместо составного транзистора (Q6, Q8). В этой схеме транзистор Q4 включен по схеме с ОБ и представляет собой неинвертирующий каскад, тогда как Q1 был включен по схеме с ОЭ. База Q4 при этом стабилизирована +Ref, а управление Q4 осуществляется изменением тока эмиттера. Вариант 3 регулирующего каскада является самым простым за счет применения p-канального MOSFET, не требующего токового управления, а, значит, и дополнительного транзистора.

Представленная на рис.2 схема может работать в широком диапазоне мощностей (при использовании группы мощных транзисторов в параллельном включении вместо одиночного) в качестве РЭ при наличии хорошего теплоотвода. В этой схеме (как и в схеме 1) так же можно предусмотреть применение термостата, включив его нормально разомкнутый контакт между базой Q2 и проводом 0V (например). При наличии термостата с нормально замкнутыми контактами и рабочим током 5А…10А, его следует включить в разрыв любого из соединений, способных обесточить схему по входу. Термостат можно применить и для включения вентиляторов при достижении определенного значения температуры. Данная схема испытывалась с трансформатором, имеющим пару симметричных обмоток с выходными напряжениями 2Х29В. В данном случае использован самый простой вариант двухполупериодного выпрямителя с использованием 2х диодов. При этом на входе регулирующего каскада напряжение около +40В. Примененные в регулирующем каскаде транзисторы указанных типов (во всех вариантах, представленных на схеме: Q2, Q8, Q7) способны работать и при большем напряжении, так же, как и транзисторы, работающие в качестве драйверов преобразования уровня (Q1, Q4, Q5). В этом случае обмотки трансформатора можно включить последовательно, а в качестве выпрямителя использовать диодный мост. Вход стабилизатора схемы управления в этом случае следует подключить к точке соединения обмоток, а «плюс» диодного моста — к точке +Vin. С помощью подстроечного резистора PR3 можно подстроить диапазон выходного напряжения — при необходимости.

Несмотря на достаточно высокие характеристики приведенных схем ЛИП, основной их недостаток заключается в низком КПД, определяемым отношением полезной выходной мощности к мощности «гашения». Как следствие, большое количество рассеиваемого тепла, для отвода которого необходимо применение массивных радиаторов, систем принудительного охлаждения. Для надежной работы «аналоговых» ЛИП разработчики вынуждены применять в качестве РЭ группы мощных транзисторов, что способствует удорожанию конструкции в целом. Для уменьшения выделяемой на РЭ мощности часто применяют коммутацию отводов вторичных обмоток (ручную или автоматическую) силового трансформатора, что так же влияет на увеличении стоимости конструкции и ее массогабаритных показателей. Сложность конструкции при этом возрастает, процент надежности неизбежно падает.

Часто ЛИП конструируют на базе регулируемых ИИП, однако коэффициент стабилизации (Кст) релейных ИИП составляет максимум 500, стабилизаторов с ШИМ — 300. Аналоговые компенсационные стабилизаторы имеют Кст от 2000 и выше, и в подавлении пульсаций так же превосходят ИИП, но значительно проигрывают в КПД.

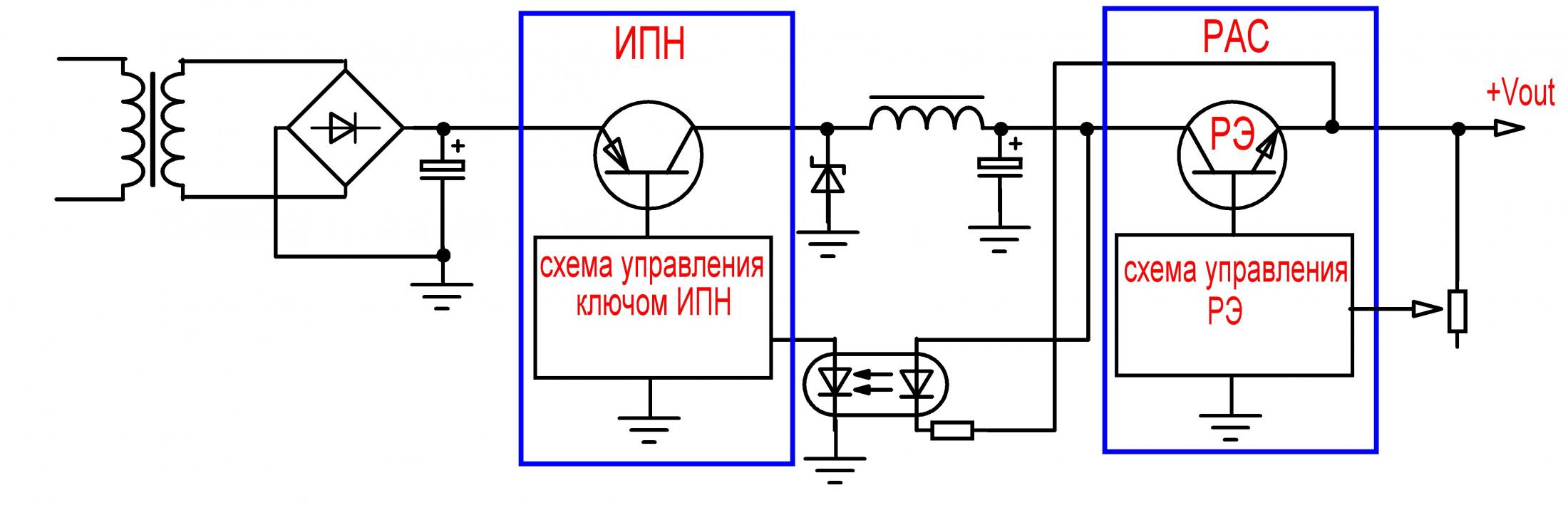

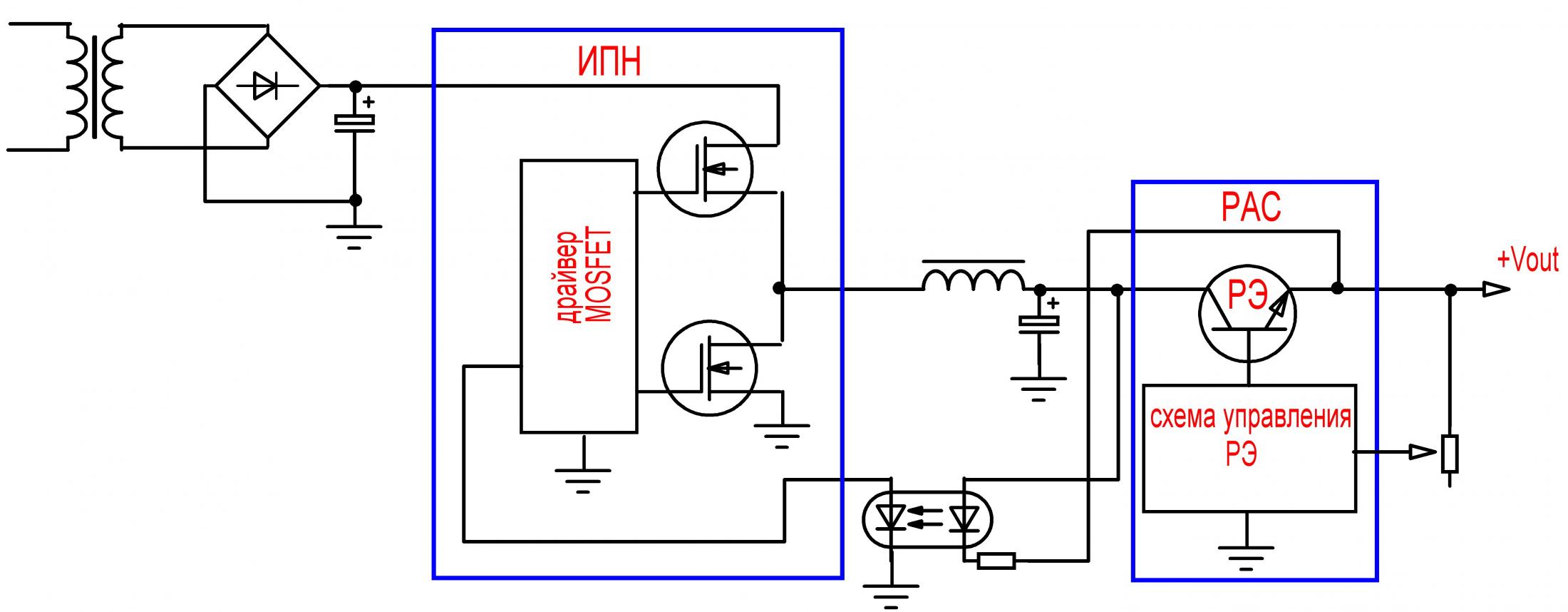

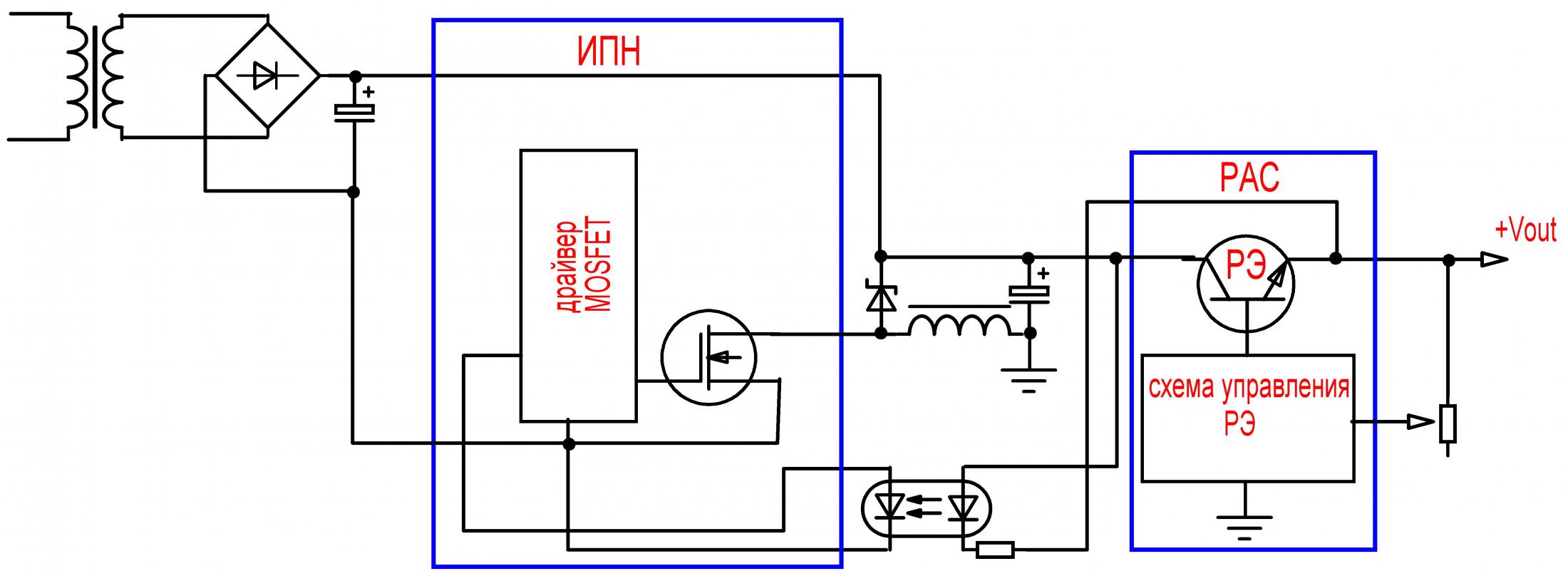

Приведенные ниже схемы ЛИП сочетают в себе лучшие свойства импульсных источников питания и регулируемых аналоговых стабилизаторов (РАС): высокий КПД, высокий Кст, низкий уровень пульсаций на выходе. Такое сочетание свойств достигается применением импульсного предрегулятора напряжения (ИПН). ИПН включается в разрыв между источником выпрямленного напряжения и РАС, отслеживая заданную величину напряжения непосредственно на РЭ, обеспечивая, таким образом, постоянный уровень падения напряжения на РЭ. Это значит, что на изменение мощности рассеивания на РЭ будет влиять только ток нагрузки при любом допустимом напряжении на входе ИПН. Например, если напряжение на входе ИПН составляет +100В, а падение напряжения на РЭ будет постоянно поддерживаться на уровне 2,0В, то при токе 5А мощность, рассеиваемая на РЭ, составит всего 10Вт при любом выходном напряжении. При использовании ИПН отпадает необходимость применения в качестве РЭ транзисторов с избыточными параметрами по напряжению и мощности. Более того, в РАС в качестве РЭ можно будет использовать транзисторы с рабочим напряжением меньшим, чем входное напряжение, т.к. — Uкб=Uкэ-0,6В. При совместном использовании ИПН+РИСН так же можно строить относительно высоковольтные ЛИП (с параметрами выше заявленных для РИСН), т.к. при использовании ИПН межэлектродные напряжения на интегральном стабилизаторе не превысят допустимых величин.

Рис.3а ИПН на базе релейного стабилизированного ИИП

Рис.3б ИПН на базе полумостового драйвера

Рис.3в ИПН на базе драйвера нижнего уровня

На рис.3 приведены возможные варианты построения ИПН и подключения к РАС. ИПН на рис.3а выполнен по схеме классического релейного понижающего стабилизатора напряжения. Схема управления ключом в таком стабилизаторе обычно содержит компаратор (для сравнения выходного напряжения с входным) или триггер Шмитта, опрокидывающийся в противоположные состояния при достижении противоположных порогов отслеживаемых значений (или логических уровней). В данном варианте для управления ключом возможно использование таких микросхем, как, например MC34063 (схема управления ключевым стабилизатором с встроенным ключом) или IR2125 (драйвер верхнего уровня). Могут быть так же применены классические компараторы или логические элементы.

На рис.3б функции схемы управления ИПН выполняет полумостовой драйвер MOSFET. Практически все такие драйверы уже имеют триггер Шмитта на входе, что позволяет применять их в данном качестве без дополнительных сигнальных формирователей. Номенклатура полумостовых одновходовых драйверов практически бесконечна на сегодняшний день.

Для упрощения схемы ключ ИПН можно включить в разрыв минусовой цепи РАС, как это показано на рис.3в. В качестве управления ключом в таком варианте ИПН можно использовать такие микросхемы, как UC3843 или драйвер MOSFET нижнего уровня (TC4420, например). Т.е., схемотехника ИПН может быть совершенно разной, обеспечивающей основную функцию предрегулятора – поддержание постоянного (возможно минимального) значения напряжения на регулирующем элементе РАС.

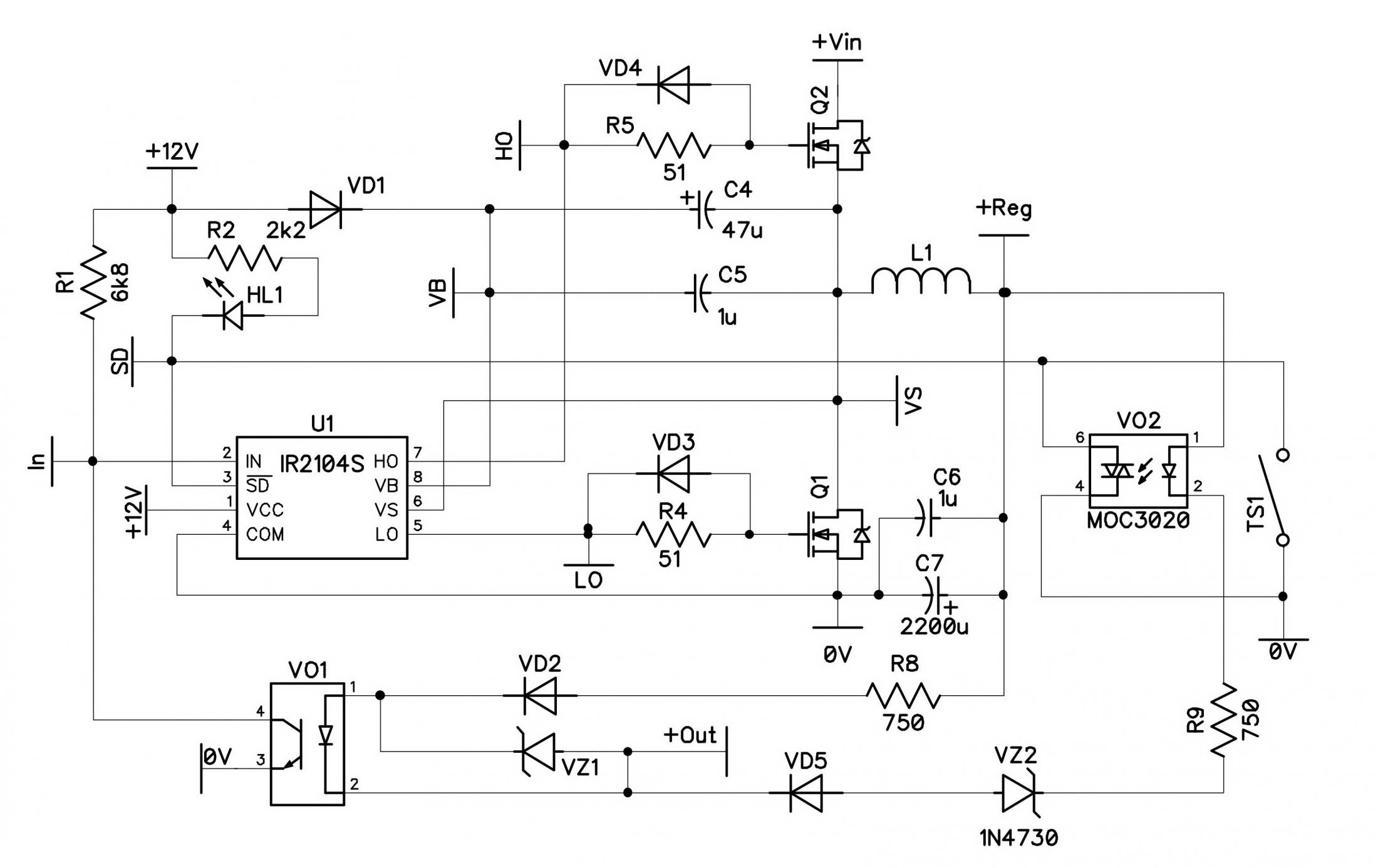

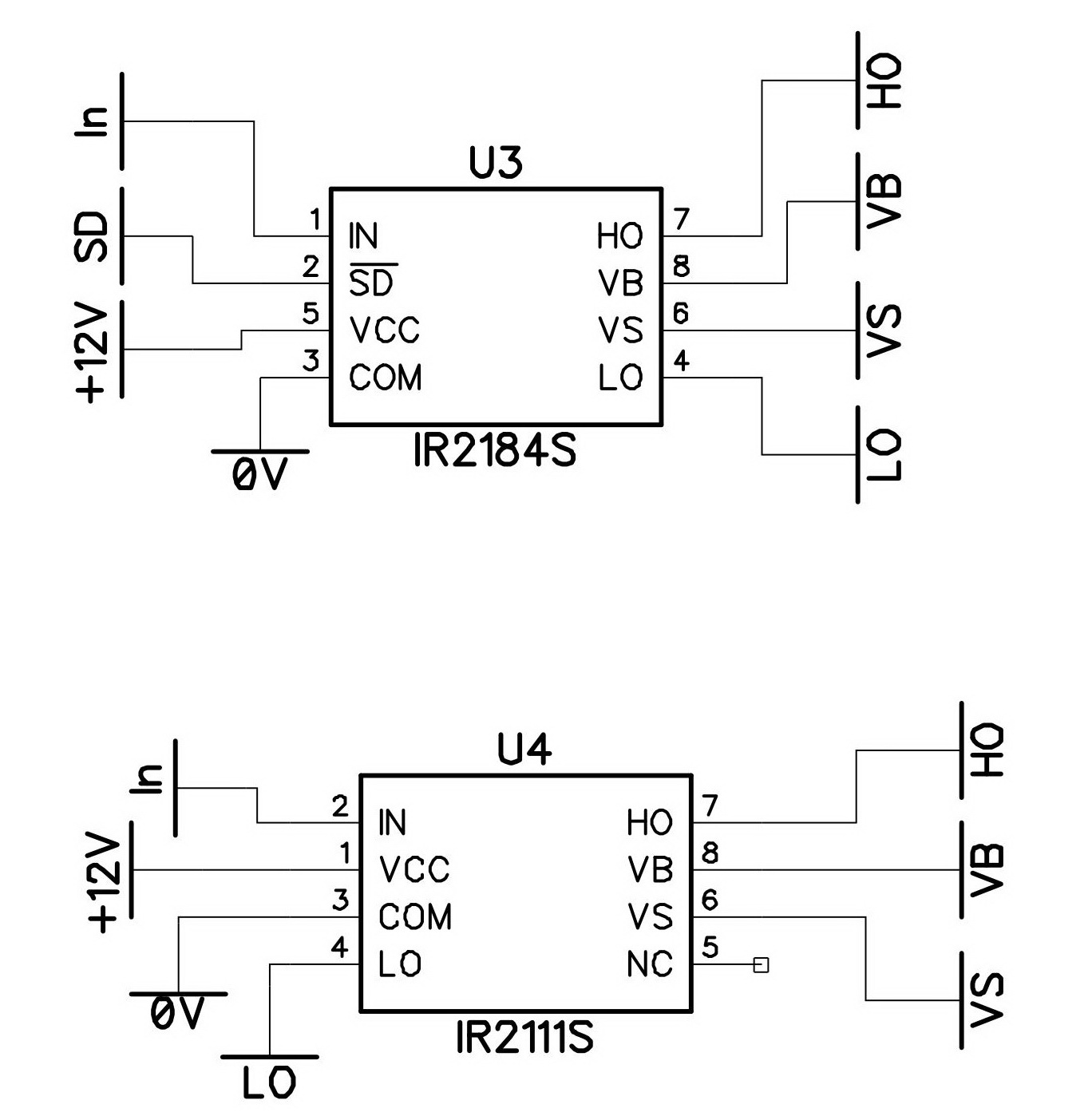

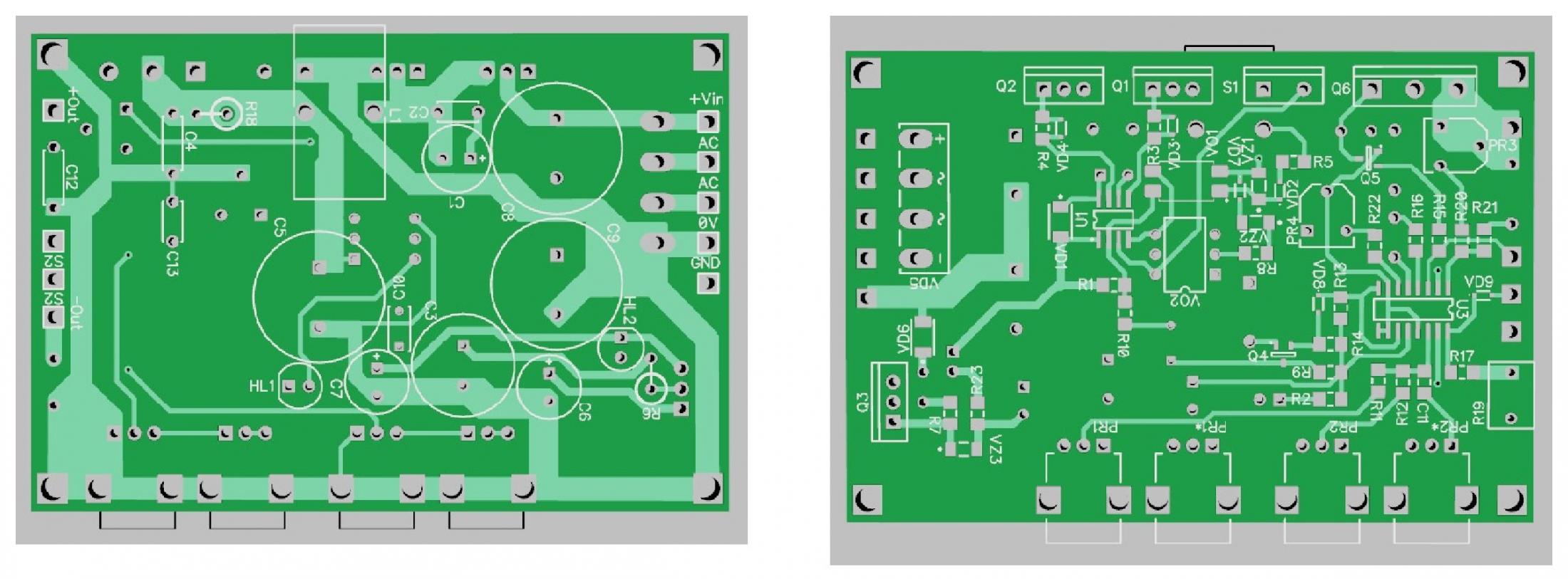

Практический вариант ИПН (рис.4а) выполнен на базе полумостового драйвера IR2104, но без изменений принципиальной схемы может быть выполнен на IR2184 (рис.4б). Возможно применение схожего драйвера IR2111 (рис.4б), но в этом случае придется обойтись без элементов защиты от перенапряжения на МОС3020.

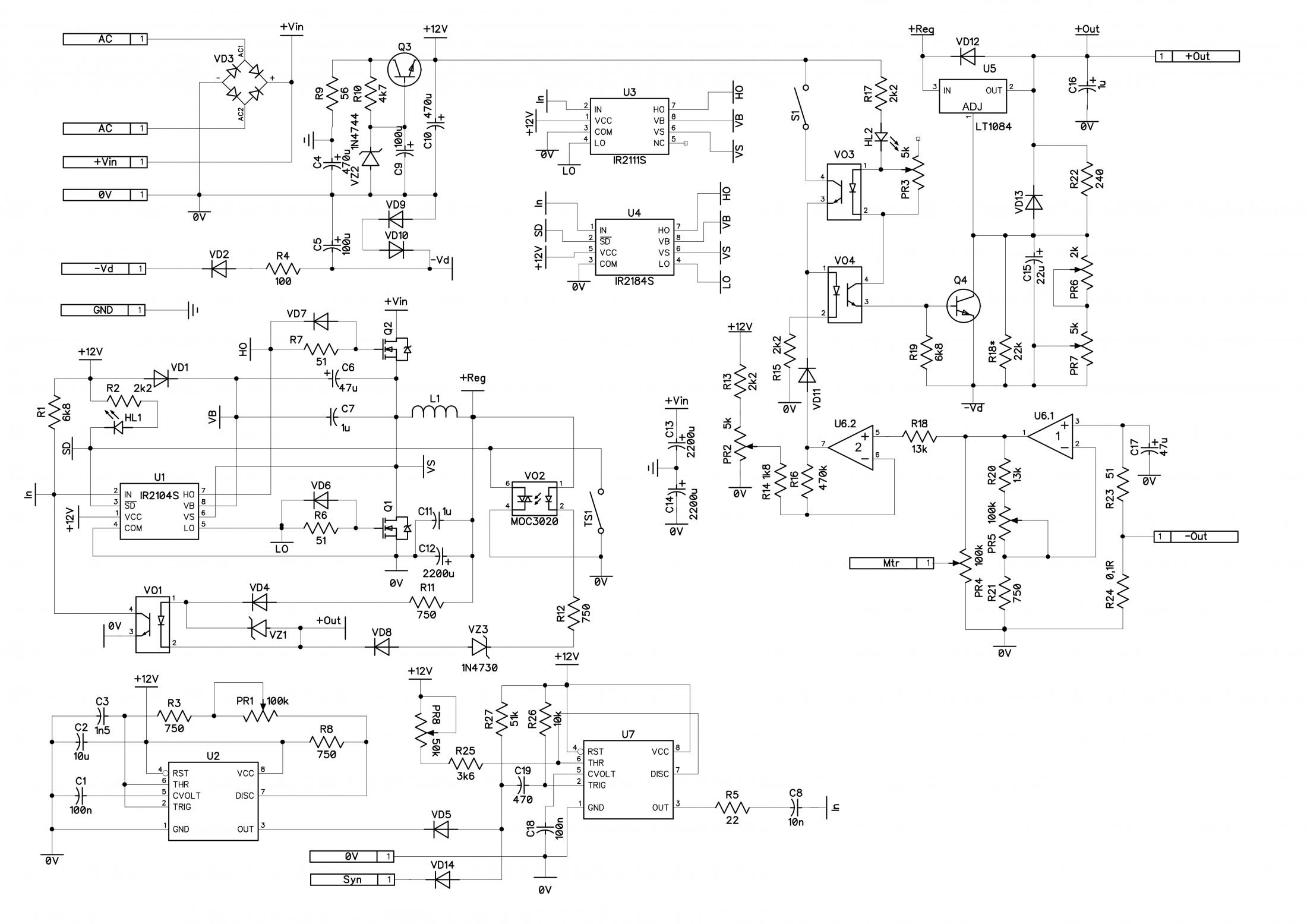

Принципиальная схема практического варианта ЛИП ИПН+РАС с применением LT1083 приведена на рис.5

Рис.4а Принципиальная схема практического ИПН на базе полумостового драйвера MOSFET

Рис.4б Включение альтернативных микросхем драйверов без изменения принципиальной схемы

Рис.5 Принципиальная схема ЛИП на LT1083 с применением ИПН

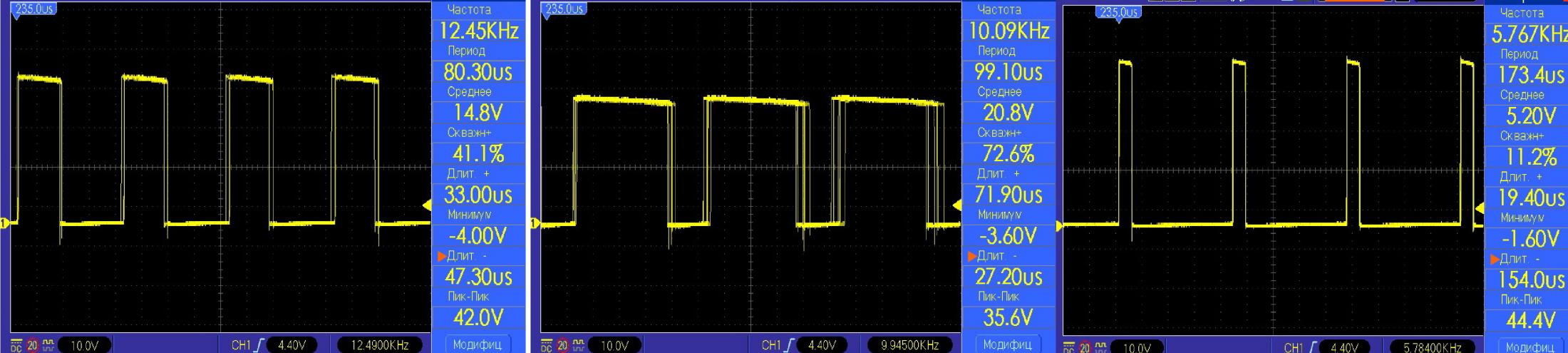

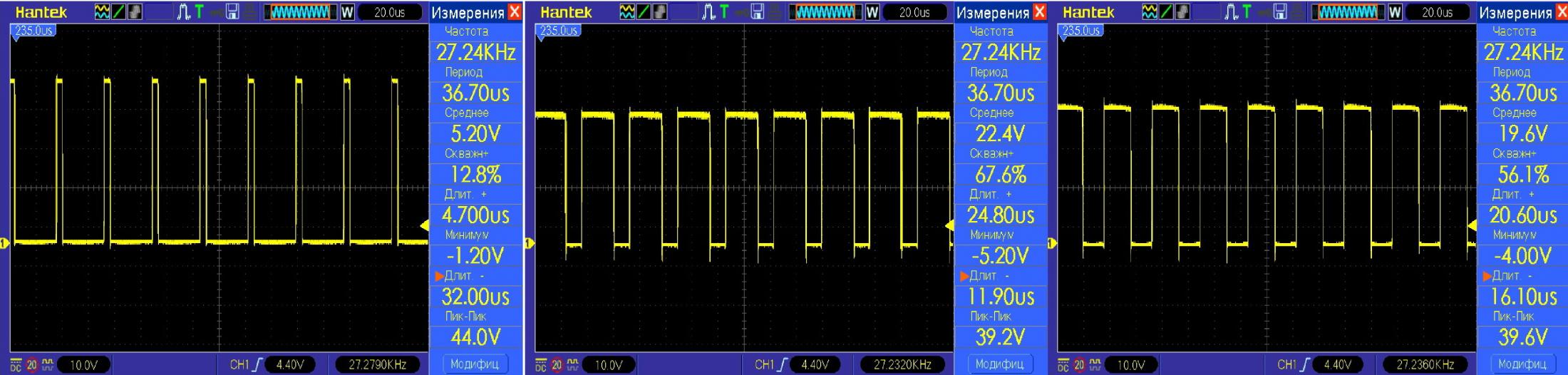

ЛИП, собранный по этой схеме, допускает максимально полную реализацию параметров LT1083 при любых соотношениях напряжений +Vin / +Vout без выхода за пределы ОБР. Так же допускается возможность использования LT1083 при значении напряжения +Reg, превышающего +Vin max для LT1083. Для данного ЛИП разработана печатная плата (рис.6), допускающая использование любой из трех микросхем драйверов (см. выше), способных работать в данной схеме. Кроме того, в схему ИПН (рис.5) введены дополнительные узлы, позволяющие реализовать ШИ-регулирование (вместо автогенераторного) при использовании трансформаторного AC-DC источника питания (генератор импульсов на микросхеме U2 – LM555, формирователь длительности импульсов на микросхеме U7). При использовании ИИП, такого, например, как на рис.7 (практическая схема), для формирования импульсов в режиме ШИМ используется только U7, обеспечивая кроме ШИ-регулирования ИПН еще и его синхронизацию импульсами ИИП. В режиме ШИМ частота коммутации ИПН постоянна и, в зависимости от нагрузки и (или) выходного напряжения, изменяется только длительность импульсов и лишь при срабатывании защиты или при нулевом уровне выходного напряжения, частота на практике может уменьшиться вдвое (но и это зависит от примененного дросселя и настройки формирователя на МС U7). Примеры осциллограмм для автогенераторного режима при различных выходных параметрах приведены на рис.8. Разница в работе режимов не сказывается на выходных параметрах ЛИП в целом, но автогенераторный режим ИПН требует от дросселя L1 избыточной индуктивности (на порядок, приблизительно) и размеров больших магнитопровода, чем при использовании ШИМ. Если синхронизация необязательна, как в случае использования трансформаторного ИП, используется импульсная последовательность, формируемая генератором на микросхеме U2, а U7 формирует импульсы с максимальным временем положительного импульса. Частота генерации U2 может быть выбрана в пределах 20кГц…50кГц. В этом диапазоне индуктивность дросселя L1 может составлять 100uH…20uH (для большей частоты – меньшее значение индуктивности). Возможно применение лишь только U2. В этом случае для формирования импульсов максимальной длительности параллельно подстроечному резистору PR1 достаточно включить диод (катодом к выводу 7 U2). В случае питания от ИИП, отрицательное напряжение формируется компонентами VD5, VD6, VD9, VD10, R8, C9, а импульсы синхронизации ИПН от ИИП снимаются с отвода одной из вторичных обмоток трансформатора Т1 (см. рис.7). Для автогенераторного режима разброс частот при регулировке выходных параметров и изменении нагрузки может составить 5кГц…40кГц, что зависит так же и от параметров связки L1, C7 на схеме рис.4а, входного напряжения, выбранной величины падения напряжения на РЭ.

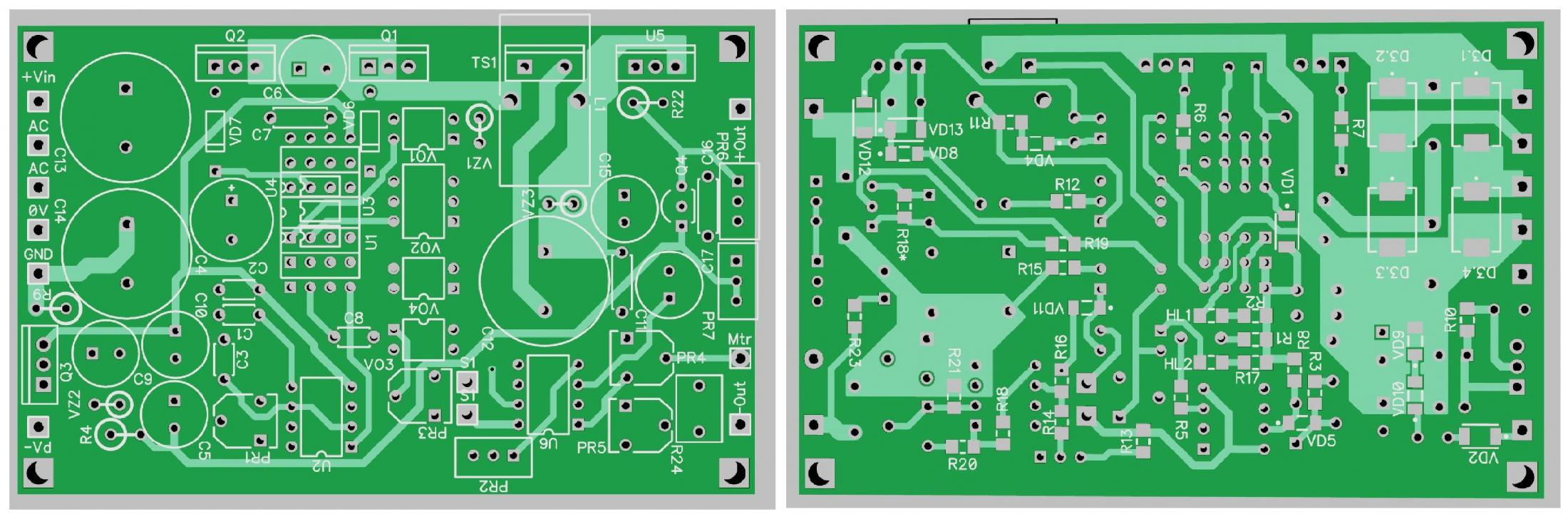

Рис.6а верх платы ЛИП на LT1083 с ИПН Рис.6б нижняя сторона платы

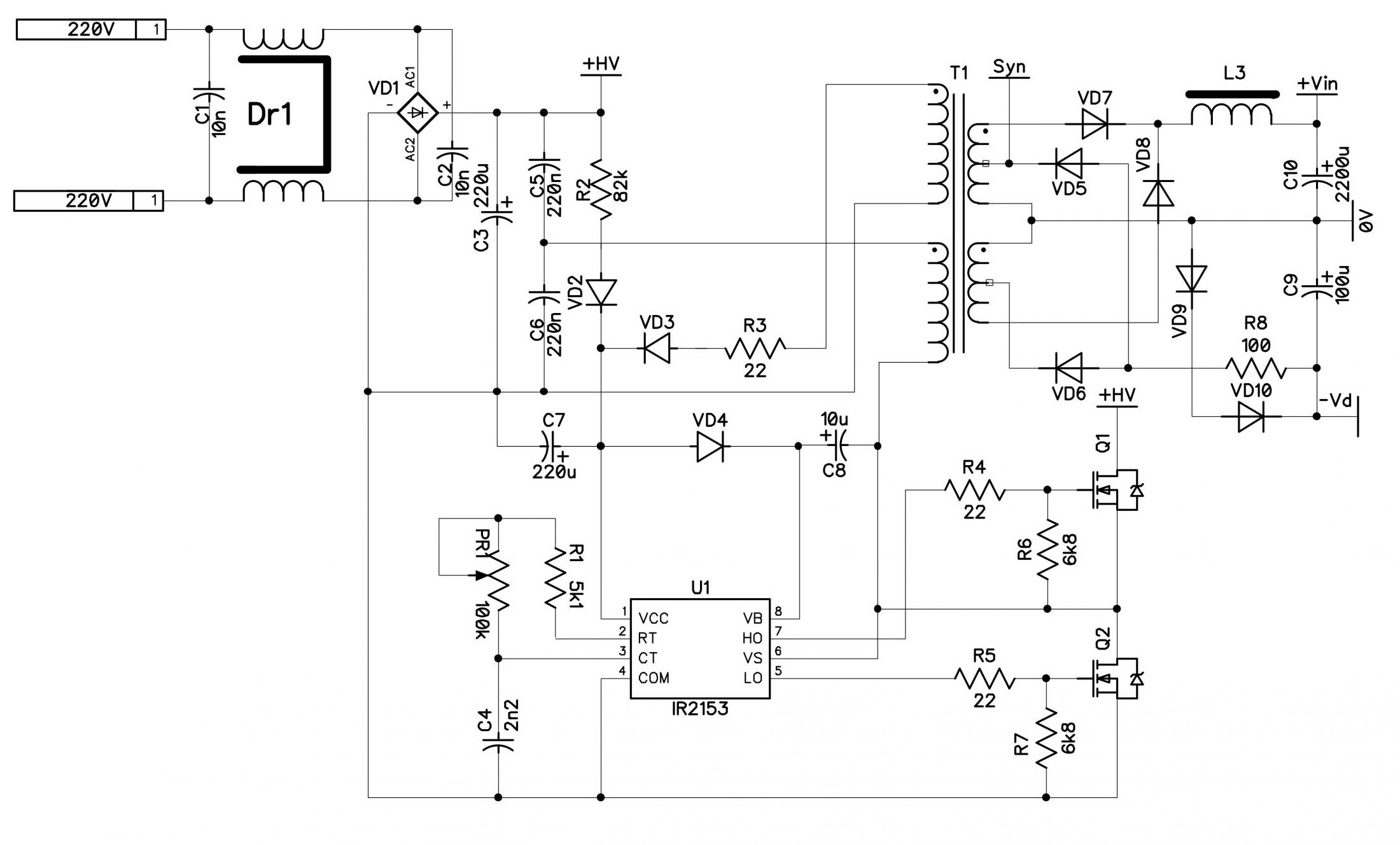

Рис.7 Принципиальная схема возможного ИИП в качестве источника напряжений +Vin и -Vd

Рис.8а Осциллограммы, характерные для автогенераторной коммутации ИПН (точка VS ИПН – рис.5) при различных значениях +Vout и Rн=5Ом.

Рис8б Осциллограммы ИПН в режиме ШИМ (точка VS ИПН – рис.5) при различных значениях +Vout и Rн=5Ом

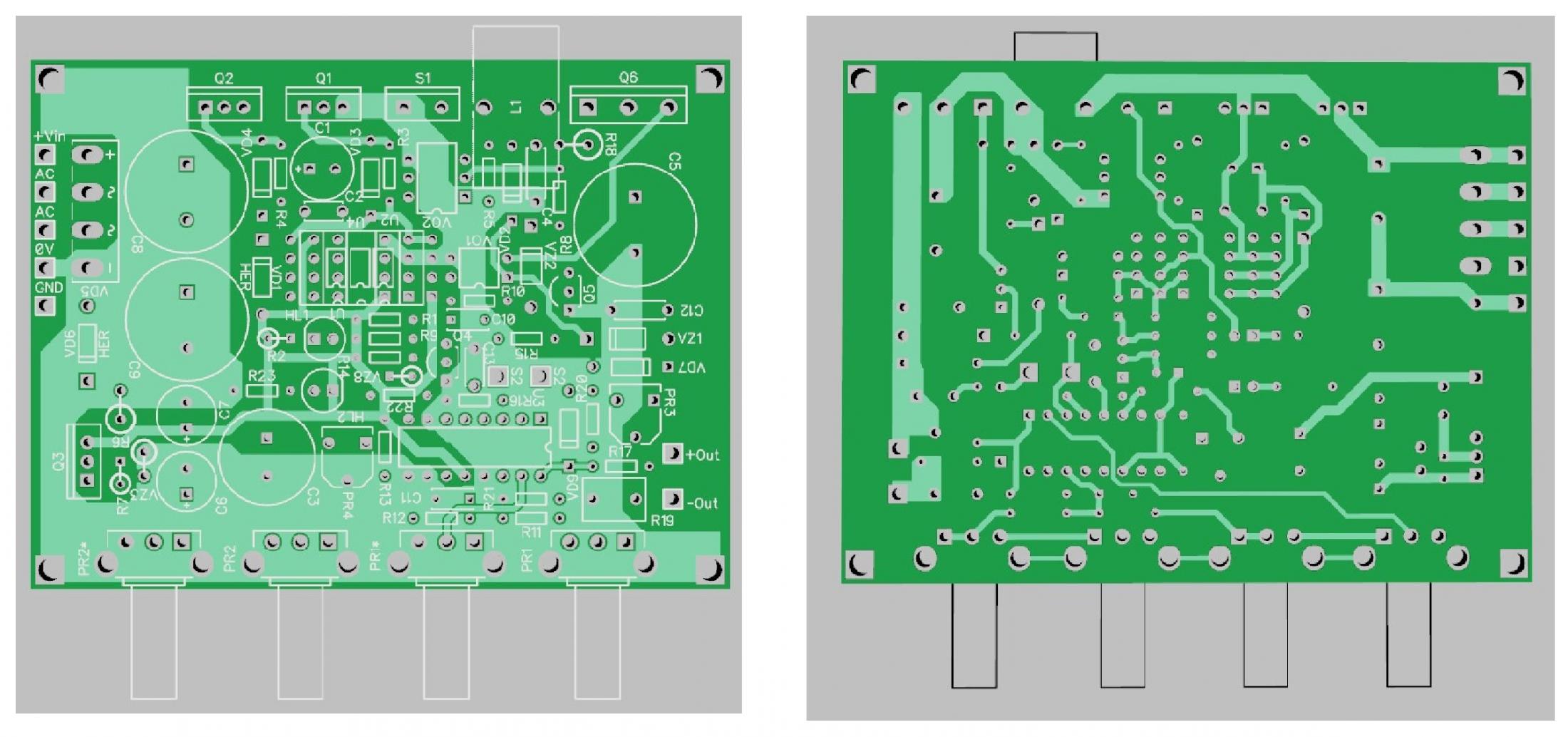

Схема ЛИП на базе микросхемы TL494 (рис.9) менее сложна за счет более полного использования возможностей микросхемы в связке с ИПН. Вместо отдельных узлов формирования ШИМ-коммутации ИПН используется встроенный генератор микросхемы. Последовательность задающих импульсов снимается с «импульсных» выводов микросхемы (8, 11), инвертируется транзистором Q4 и подается на вход ИПН, где длительность каждого из импульсов “режется» транзистором оптрона VO1.

Рис.9 Принципиальная схема ЛИП на TL494 с ИПН

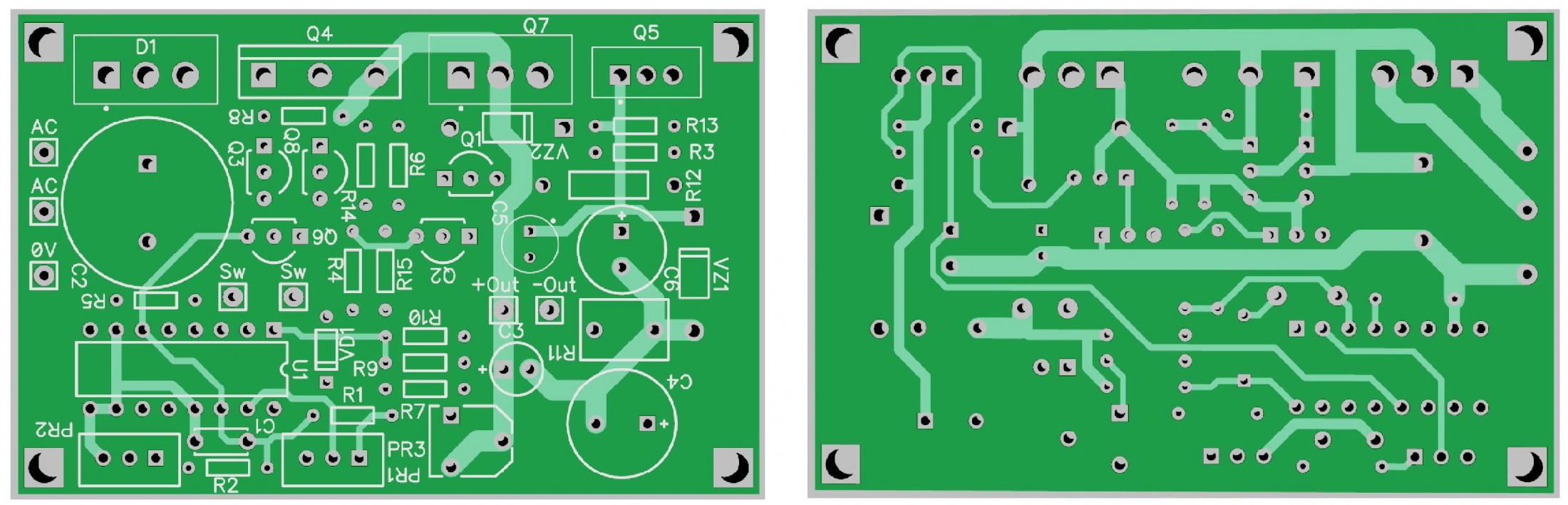

Для схемы этого ЛИП разработаны 3 варианта печатных плат под имеющиеся в наличии элементы. На рис.10а изображена комбинированная плата, где использованы компоненты и с выводными корпусами и в SMD-корпусах. На рис.10б почти все компоненты за исключением мощных компонентов и электролитических конденсаторов — в SMD-исполнении. На рис.10в представлена универсальная плата, допускающая использование любой из трех микросхем драйверов.

Рис.10а Вариант 1 платы ЛИП на TL494 с ИПН Все компоненты, указанные с верхней стороны, монтируются с противоположной стороны платы — над прочими монтированными элементами

Рис.10б Вариант 2 платы ЛИП на TL494 с ИПН. Все, указанные с верхней стороны платы элементы, монтируются с противоположной стороны — над прочими монтированными элементами

Рис.10в Вариант 3 платы ЛИП на TL494 с ИПН

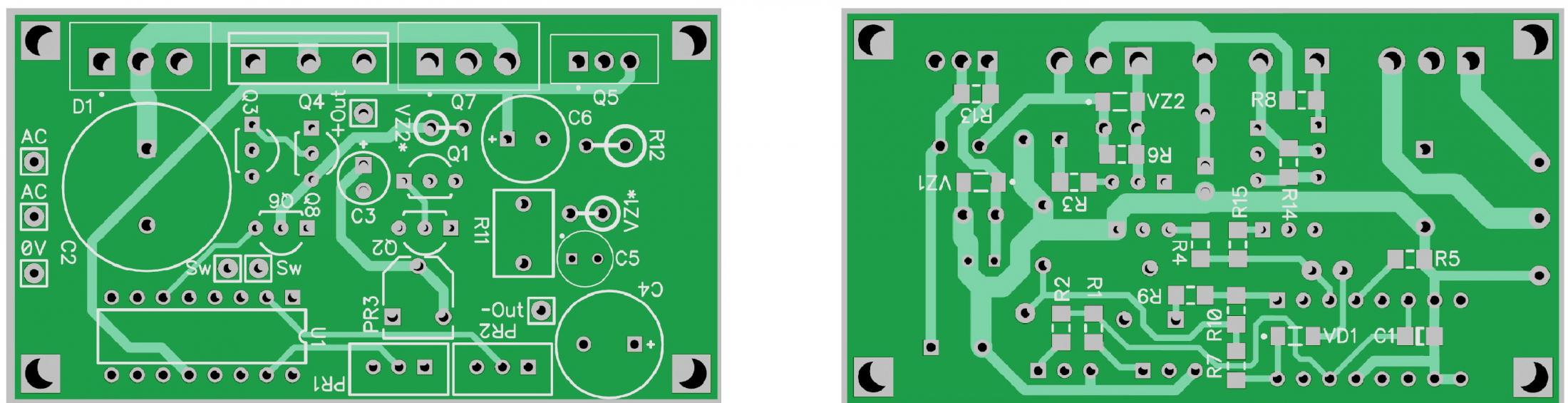

Схема незначительно доработанного варианта ЛИП на МС TL494 показана на рис.11. Для надежности при работе с высокими напряжениями в схему был введен дополнительный транзистор Q1, а в стабилизаторе питания схемы управления был применен мощный составной транзистор TIP127. Варианты печатных плат для этой схемы (рис.12) универсальны тем, что допускают использование одного из трех вариантов регулирующих каскадов, как это показано на принципиальной схеме. Так, например, при построении вариантов 1 или 2 регулирующего каскада, позиции Q4 и Q9 совмещены в одну. При построении любого из вариантов регулирующего каскада, на плату устанавливаются компоненты для выбранного варианта без установки компонентов для неиспользуемого варианта (см. принципиальную схему).

Рис.11 Принципиальная схема доработанного варианта ЛИП на МС TL494

Рис.12а Плата ЛИП на TL494 с применением выводных компонентов

Рис.12б Плата ЛИП на TL494 с применением SMD-компонентов

О деталях

Все представленные схемы были ориентированы на применение электронных компонентов, имеющихся в моем распоряжении. Все компоненты являются либо приобретенными, либо донорскими. Так, в ИИП применялись трансформаторы и дроссели от старых компьютерных ИИП – без изменения их параметров и конструктива. В ИПН были использованы дроссели, как от компьютерных ИИП, так и от телевизионных ИИП – без перемотки. Микросхемы, конденсаторы, транзисторы – от устаревших или почивших усилителей, различных блоков питания.

Основные принципы подбора компонентов. Все транзисторы (включая маломощные) должны выбираться из расчета полутора-двухкратного запаса по току и напряжению. Для схем ЛИП без ИПН все транзисторы для использования в качестве РЭ должны иметь допустимую мощность не менее 100Вт, если речь идет о среднем токе более 2А и входном напряжении от +30В. При больших значениях этих параметров, в качестве РЭ необходимо применить группу параллельно соединенных транзисторов (с учетом правил их параллельного включения). Параметры дросселя для ИПН можно обсчитать в онлайн-калькуляторах таким же образом, как и для понижающего (step-down) ШИМ-стабилизатора (для ШИМ-режима ИПН) или воспользоваться материалов для расчета, например, здесь: https://www.power-electronics.info/buck-converter.html. Для режима автогенерации в ИПН можно воспользоваться материалом по расчету дросселя, например, здесь: https://bstudy.net/754680/tehnika/impulsnye_stabilizatory_napryazheniya.

О дросселях, используемых в ИПН. Чем выше входное напряжение, тем больше должна быть индуктивность дросселя. Недостаточная индуктивность приведет к превышению ОБР ключей ИПН и его аварии. Чем больше ток, коммутируемый ИПН, тем больше должна быть площадь сечения сердечника дросселя. Т.к. импульс, коммутируемый ИПН является однополярным, сердечник дросселя должен иметь встроенный немагнитный зазор (для феррита) или должен быть изготовлен из порошкового железа. В противном случае произойдет намагничивание магнитопровода, насыщение с потерей индуктивности и аварийному режиму ключей ИПН. Для ШИМ-режима с +Vin<+40V подойдет дроссель групповой стабилизации от компьютерного ИИП с индуктивностью обмотки 27uH…40uH. Для автогенераторного режима ИПН с перспективой +Vin от +50V и выше подойдет дроссель от ККМ (PFC) компьютерного ИИП с индуктивностью от 0,3mH. Для применения дросселей в ИПН должен производиться черновой расчет геометрических и намоточных данных дросселя, даже если применение дросселей определяется их практическим подбором.

Параметры, описываемых в данной статье ЛИП не приводятся, т.к. все, что сделано и написано мною по этой теме, является реализацией собственных идей, относительно того, каким должен быть ЛИП в моем представлении. Все описываемые схемы неоднократно воспроизводились в различных макетных вариантах, последовательно и тщательно доводились до необходимых результатов путем оптимизации схем и вводом новых решений, ориентированы на простоту, работу с высокими входными напряжениями (выше тех значений, что являются общепринятыми для ЛИП) и повышенную надежность в эксплуатации. То, что здесь написано, может являться основой для чьих-то дальнейших экспериментов или для построения уже готовых устройств с использованием приведенного материала.

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |

|---|---|---|---|---|---|---|

| R1 | Резистор | 10 | 1 | 1W | ||

| R2 | Резистор | 51 | 1 | 1W | ||

| R3 | Резистор | 100 | 1 | |||

| R4 | Резистор | 56 | 1 | 2W | ||

| R5 | Резистор | 22 | 1 | |||

| R6 | Резистор | 4k7 | 1 | |||

| R7, R9, R11, R24 | Резистор | 2k2 | 4 | |||

| R8 | Резистор | 1k8 | 1 | |||

| R10 | Резистор | 470 кОм | 1 | |||

| R12 | Резистор | 13 кОм | 1 | |||

| R13, R14 | Резистор | 6k8 | 1 | |||

| R15 | Резистор | 750 | 1 | |||

| R16 | Резистор | 51 | 1 | |||

| R17 | Резистор | 0.1 | 1 | |||

| R18..R23 | Резистор | 240 | 6 | |||

| PR1 | Переменный резистор | 5k | 1 | |||

| PR6 | Переменный резистор | 10k | 1 | |||

| PR5 | Переменный резистор | 2k | 1 | |||

| PR2 | Подстроечный резистор | 5k | 1 | |||

| PR3..PR4 | Подстроечный резистор | 100k | 2 | |||

| PR7…PR11 | Подстроечный резистор | 10k | 5 | |||

| C1 | Электролитический конденсатор | 2200uF | 1 | |||

| C2, C5 | Электролитический конденсатор | 470uF | 2 | |||

| C3, C4 | Электролитический конденсатор | 100uF | 2 | |||

| C7 | Электролитический конденсатор | 1uF | 1 | |||

| C6 | Электролитический конденсатор | 22uF | 1 | |||

| VZ1 | Стабилитрон | 1N4744 | 1 | |||

| VD2 | Диод | KBL608 | 1 | |||

| VD1, VD6, VD7 | Выпрямительный диод | 1N4002 | 3 | |||

| VD3..VD5 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 3 | |||

| Q4, Q5 | Транзистор | 2SC2383 | 2 | |||

| Q2 | Транзистор | 2SA1013 | 1 | |||

| Q3 | Транзистор | TIP35 | 1 | |||

| Q1 | Транзистор | TIP36 | 1 | |||

| VO1, VO2 | Оптрон | PC817 | 2 | |||

| U3 | Линейный регулятор | LT1083 | 1 | |||

| U4 | Операционный усилитель | LM358 | 1 | |||

| U1, U2 | Линейный регулятор | LM317 | 1 | |||

| TS1 | Термостат | KSD301 | 1 | |||