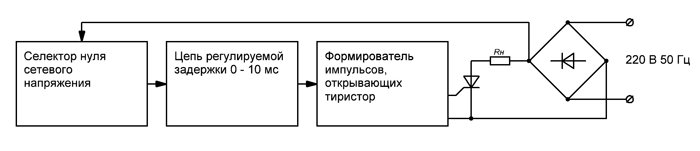

Фазоимпульсными регуляторами (ФИР) называются устройства, позволяющие регулировать яркость ламп (диммеры), мощность электрических нагревателей, скорость вращения электроинструмента и т.п. ФИР содержит в своём составе электронный ключ, который включен между питающей сетью и нагрузкой. В течении некоторой части периода сетевого напряжения этот ключ замкнут, а затем он размыкается. Увеличивая или уменьшая время, в течении которого ключ находится в замкнутом состоянии, можно увеличивать или уменьшать мощность, выделяющуюся в нагрузке. Обычно в качестве ключа используется тиристор. Рассмотрим структурную схему тиристорного ФИР, представленную на рис. 1. Соответствующие временные диаграммы представлены на рис. 2.

Рис.1.

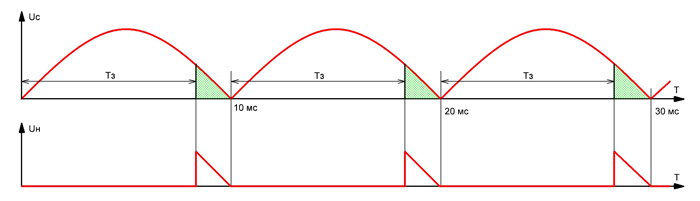

Рис.2.

Селектор нуля срабатывает, когда сетевое напряжение проходит через ноль. Цепь задержки через интервал времени Тз, регулируемый в пределах от нуля до 10 мс, запускает формирователь импульсов, открывающих тиристор. Далее тиристор остаётся открытым до тех пор, пока ток через него не станет меньше тока удержания, т.е. почти до конца полупериода.

На временной диаграмме Uc — выпрямленное сетевое напряжение. Uн — напряжение на нагрузке. Зелёным цветом выделены моменты времени, когда тиристорный ключ замкнут.

При малых и средних Тз тиристорный ФИР работает вполне удовлетворительно, но при больших Тз, близких к длительности полупериода сетевого напряжения, что соответствует питанию нагрузки короткими импульсами малой амплитуды, возникают проблемы, связанные с тем, что не все виды нагрузки могут нормально работать при таком питании. Например лампы накаливания начинают заметно мерцать. Кроме того при больших Тз нестабильность работы цепи регулируемой задержки вызывает существенные изменения длительности выходных импульсов. В самом деле — если Тз, например в результате нагрева элементов схемы, возрастёт с 9 до 9.5 мс, т.е. примерно на 5%, то длительность импульсов на нагрузке сократится от 1 мс до 0.5 мс, т.е. вдвое. Если Тз превысит 10 мс, то тиристор будет открываться в самом начале полупериода, что соответствует максимальной мощности. Это может привести к повреждению нагрузки, если она не рассчитана на полное сетевое напряжение.

Ещё одним недостатком тиристорных ФИР являются помехи, которые возникают при замыкании ключа и, в меньшей степени, при размыкании (имеется в виду работа ФИР на активную нагрузку).

Реальные тиристорные ФИР обычно делаются на симметричном тиристоре (симисторе), по этому выпрямитель не требуется, но рассмотренные недостатки им также присущи.

Если в качестве ключа использовать не тиристор, а мощный высоковольтный MOSFET транзистор, то можно существенно уменьшить проблемы, возникающие при необходимости питать нагрузку низким напряжением.

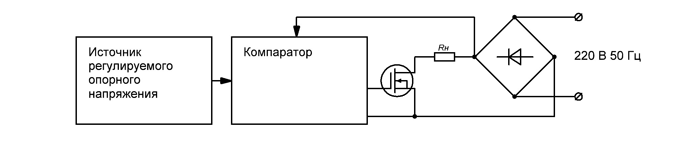

Структурная схема ФИР с ключом на полевом транзисторе представлена на рис. 3. Временные диаграммы представлены на рис. 4.

Рис. 3.

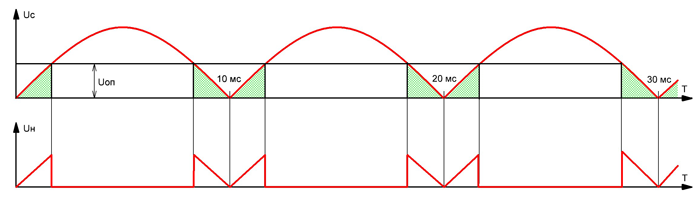

Рис. 4.

Компаратор сравнивает регулируемое напряжение Uоп, формируемое источником опорного напряжения, с выпрямленным сетевым напряжением. Если сетевое напряжение меньше опорного, то полевой транзистор открыт, нагрузка подключена к сети. В противном случае компаратор размыкает ключ — ток через нагрузку отсутствует. Очевидно, что как на восходящей так и на нисходящей ветвях синусоиды будут участки, когда транзисторный ключ замкнут, что и отражено на временной диаграмме. Это позволяет передать в нагрузку требуемую мощность за большее время, чем в случае тиристорного ФИР, и, соответственно, уменьшить пиковые напряжения и токи нагрузки.

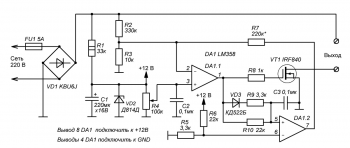

Схема электрическая принципиальная транзисторного ФИР представлена на рис. 5.

Рис. 5.

Источник регулируемого опорного напряжения собран на элементах R1, C1, VD2 и R4. Напряжение +12В со стабилитрона VD2 также используется для питания микросхемы DA1.1. Конденсатор С2 уменьшает шумы, возникающие при вращении оси переменного резистора R4. Операционный усилитель DA1.1, используемый в качестве компаратора, сравнивает опорное напряжение с сетевым, поступающим на инверсный вход с делителя на резисторах R2, R3. Полевой транзистор VT1 представляет собой силовой ключ, управляемый сигналом с выхода компаратора. Резистор R8 разгружает выход усилителя DA1.1 от ёмкости затвор-исток полевого транзистора, кроме того благодаря этому резистору переключение VT1 несколько замедляется, что способствует снижению помех.

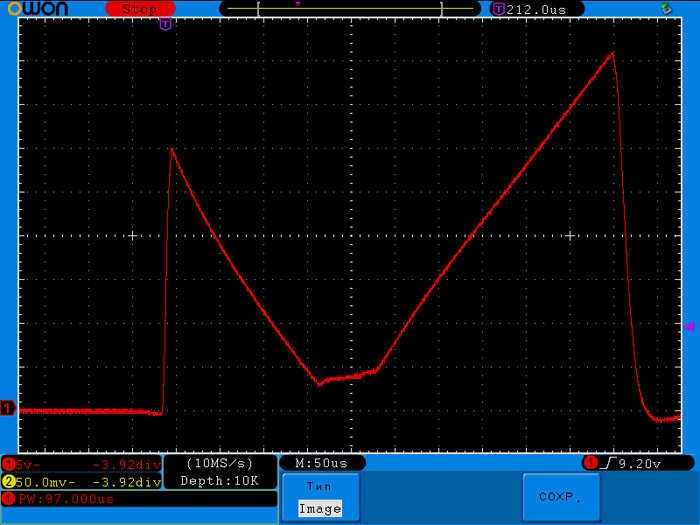

Первый вариант транзисторного ФИР содержал только эти элементы. Он был собран на макетной плате и оказался вполне работоспособен, но форма напряжения на нагрузке существенно отличалась от желаемой. Соответствующая осциллограмма приведена на рис. 6.

Рис. 6.

Левый пик на осциллограмме, соответствующий нисходящей ветви синусоиды, существенно ниже правого пика, соответствующего восходящей ветви. Так получается из-за задержки, вносимой компаратором и ключом. Применение более быстрого операционного усилителя и уменьшение резистора R8 позволяет улучшить ситуацию, но до конца проблему не устраняет, кроме того автору очень хотелось остаться в рамках недорогих и доступных комплектующих.

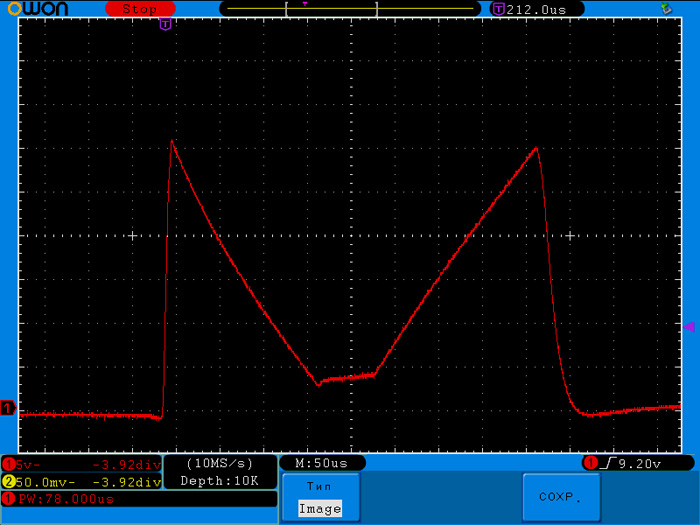

Устранить указанный недостаток позволяет введение в схему второго компаратора DA1.2. Благодаря цепи задержки на элементах VD3, R9, R10 и С3 DA1.2 срабатывает вслед за DA1.1 с задержкой около 100 микросекунд. Этой задержки вполне достаточно, чтобы к моменту срабатывания DA1.2 переходные процессы, связанные с переключением DA1.1 успевали закончиться. Напряжение с выхода DA1.2 через резистор R7 суммируется с сигналом, снимаемым с делителя R2,R3. Благодаря этому как на нисходящей, так и на восходящей ветвях синусоиды компаратор DA1.1 срабатывает чуть раньше — задержка компенсируется, длительности и амплитуды обеих пиков выравниваются. Осциллограмма для этого случая представлена на рис. 7.

Рис.7.

Если ФИР настроен так, что срабатывание DA1.1 происходит вблизи вершины синусоиды (большая мощность на нагрузке), то вышеописанная задержка не сказывается на работе устройства. Это связано с тем, что вблизи вершины синусоиды скорость изменения сетевого напряжения замедляется и за время задержки значимого изменения напряжения не происходит. С другой стороны выяснилось, что эта же причина — медленное изменение сетевого напряжения вблизи вершины синусоиды — приводит к возникновению автоколебаний в цепочке из двух компараторов DA1.1 и DA1.2, охваченных обратной связью. Устранить автоколебания позволяет цепочка VD3, R9. Благодаря ей конденсатор С3 заряжается существенно быстрее, чем разряжается. Если импульсы на выходе DA1.1 достаточно широкие, что соответствует большой амплитуде импульсов на нагрузке ФИР, то C3 не успевает разряжаться — на нём появляется постоянное напряжение, превышающее напряжение на инверсном входе DA1.2. Компаратор DA1.2 перестаёт переключаться и автоколебания не возникают. Номиналы резисторов R5, R6, R9 и R10 подобраны так, что блокировка DA1.2 наступает при амплитуде импульсов на нагрузке ФИР около 150 В.

Монтаж устройства был выполнен на макетной плате, фотография которой не приводится, т.к. кроме описанного ФИР на ней было собрано ещё одно устройство, не имеющее отношения к данной разработке. Нагрузкой ФИР служит нагреватель мощностью около 100 ВА с рабочим напряжением 70В. Полевой транзистор размещён на радиаторе в виде пластины площадью 10 квадратных сантиметров. В процессе работы он почти не нагревается — видимо радиатор можно уменьшить или вовсе отказаться от него.

При отладке и последующей эксплуатации устройства следует соблюдать осторожность т.к. его элементы имеют контакт с электрической сетью.

Наладка устройства сводится к подбору резистора R7. ФИР следует подключить к сети 220В (через разделительный трансформатор!). В качестве нагрузки можно использовать лампу накаливания на 220В мощностью около 100 ВА, паяльник и т.п. Параллельно нагрузке следует включить вход осциллографа. С помощью резистора R4 нужно выставить амплитуду импульсов на нагрузке около 50 В. Резистор R7 следует подобрать таким образом, чтобы амплитуда импульсов на восходящей и нисходящей ветвях синусоиды были равны. При отклонении выходного напряжения от 50В равенство амплитуд импульсов не должно существенно нарушаться. У автора при выходном напряжении 20В амплитуды импульсов отличались на 2В, при 30В — на 1В, при 100В — на 1В.

В заключении укажем на особенности данного ФИР, определяющие возможную область применения. Его рекомендуется использовать для питания низковольтных устройств, которые по той или иной причине необходимо запитать от сети 220В. Стабилизация амплитуды импульсов на выходе транзисторного ФИР очень этому способствует.

Автор успешно использовал в качестве нагрузки паяльник мощностью 30ВА, рассчитанный на напряжение 27В, а также лампочку 6В 0.6ВА. Лампочка горела без мерцания, её яркость плавно регулировалась от нуля до видимого перекала. Средневолновый радиоприёмник, находящийся рядом с данным устройством, не реагировал на его включение. Из этого можно сделать вывод о небольшом уровне высокочастотных помех.

При питании от ФИР лампы накаливания на напряжение 220В выяснилось, что при небольших уровнях диммирования (почти максимальная яркость) имеют место самопроизвольные и весьма заметные изменения яркости. Анализ этого явления показал, что причиной является существенное отличие формы сетевого напряжения от синусоиды. Если порог срабатывания компаратора попадает на достаточно протяжённую плоскую вершину, которая имеется у реального сетевого напряжения, то даже небольшие изменения величины напряжения в сети будут вызывать значительные колебания длительности импульсов, вырабатываемых компаратором. Это и вызывает изменение яркости лампы.

При разработке и испытаниях данного устройства предполагалось, что нагрузка может быть только активной (резистор, нагреватель, лампа накаливания). Возможность использования транзисторного ФИР с реактивной нагрузкой, а также для зарядки каких-либо аккумуляторов, регулирования оборотов электродвигателей и т.п. не рассматривалась и не проверялась.