Как обычно, поводом для проведения этой «лабораторной работы» послужил обычный радиолюбительский трёп о работе блоков питания в звуковоспроизводящей аппаратуре. Не в том смысле, как они работают, а в том, какую роль выполняют стоящие на их выходе электролитические конденсаторы. Зачем они нужны, если, допустим, напряжение уже достаточно хорошо сглажено после выпрямителя, а потом ещё и стабилизировано? Зачем дополнительные конденсаторы устанавливают в питающие цепи на плате усилителя? Почему в разных схемах усилителей, но примерно одинаковой мощности, эти конденсаторы сильно отличаются ёмкостью – где-то 10 000 мкФ ставят, а где-то 47 000 мкФ рекомендуется как минимальный номинал? И один из самых интересных вопросов – почему у усилителя нередко меняется тембральный баланс звучания при смене схемы источника питания? Хотя приборами это не фиксируется – амплитудно-частотная характеристика какая была, такая и осталась… И коэффициент нелинейных искажений на 1 кГц не изменился…

Вопросы бывают разные. Сложные и не очень, скучные и интересные. На некоторые вопросы известны ответы ещё со школьного курса физики – например формула «цэнаувквадратепополам», дающая понятие о накопленной конденсатором энергии. А часто ли этой формулой пользуется радиолюбитель, собирая очередную схему? Не знаю, как вы, а я – нет. Точечную сварку собирать пока не приходилось, а во все остальные конструкции ставлю электролитов «по-максимуму», т.е. всё, что в тумбочке найдётся. Скорее всего, потому что, когда-то собирая усилитель Акулиничева (это тот, который с глубокой ООС, из маленького журнала «Радио») посмотрел осциллографом падения напряжений на низкоомном резисторе в цепи питания во время воспроизведении музыки. Вот с тех пор и не экономлю на конденсаторах, хотя про «цэнаувквадратепополам» и не задумываюсь…

Теория, несомненно, вещь хорошая и, говорят, что не знать её — это плохо, но когда я честно взялся теоретически посчитать работу блока питания и конденсатора во время переходных процессов по «Справочнику по радиоэлектронике» (под редакцией А.А. Куликовского) и столкнулся с фразой «проводимость обратной передачи при короткозамкнутом входе, которая позволяет определить ток на короткозамкнутом входе, протекающий в результате действия напряжения на выходе четырёхполюсника», понял, что математический анализ радиотехнических цепей – это «явно не моё», что не зря мне ставили тройки по математике и что сразу после окончания школы надо было идти работать «учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках», а не заниматься радиолюбительством… При упоминании о школьных годах из памяти сами собой всплывают лабораторные работы по физике, где иногда то, что сложно было понять теоретически, можно было посмотреть в «живом» эксперименте. Так почему бы и здесь не пойти по этому пути?

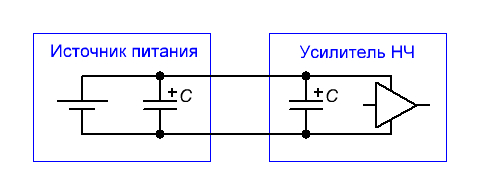

Насколько помню, при проведении экспериментов нужно выполнить ряд последовательных опытов с регистрацией получаемых результатов, а для понимания этих результатов нужно заранее обозначить цели и задачи. После некоторых раздумий над тем, что уже успел посчитать теоретически, пришёл к выводу, что основное, что интересует — это как распределяются в источнике питания токи, потребляемые усилителем низкой частоты во время работы со звуком. Другими словами – что «видит» усилитель по шинам питания? Каково внутреннее сопротивление источника питания при разных частотах работы усилителя? Под словами «источник питания» в данном случае можно подразумевать и аккумулятор, и трансформатор с выпрямителем (часто со стабилизатором), и конденсаторы, стоящие как на их выходах, так и непосредственно на плате усилителя (рис.1).

Рис.1

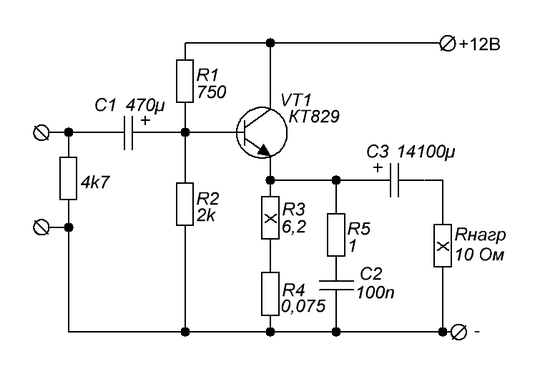

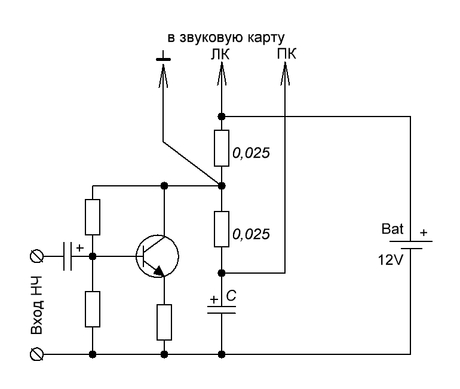

Все основные описанные здесь эксперименты проведены с использованием однополярного питания 12В и каскада эмиттерного повторителя (токового усилителя) в качестве нагрузки (рис.2) с током покоя 0,97 А. На вход повторителя подавался синусоидальный сигнал с генератора Г3-118 такого уровня, чтобы на нагрузке 10 Ом выходное напряжение составляло 2,5 В(rms) (измерено мультиметром ВР-11А). Коэффициент нелинейных искажений сигналов не контролировал. Выходное сопротивление повторителя на частоте 100 Гц — около 0,2 Ом. Усилитель собран навесным монтажом на выводах транзистора, прикрученного к радиатору и подключался к источнику питания проводниками длиной 20 см и сечением 1,57 кв.мм. Резистор нагрузки во всех вариантах «холодным» концом был подключен отдельным проводом к минусовому выводу аккумулятора или конденсатора в блоке питания.

Рис.2

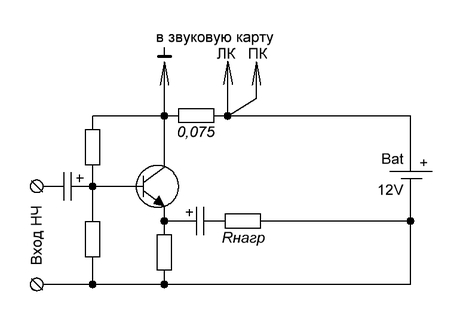

Для того чтобы увидеть, как распределяются токи, в контрольные места ставил низкоомные резисторы, выполненные из нихромовой проволоки (рис.3). Их сопротивление – 0,075 Ом. В некоторых случаях, для снижения влияния их сопротивления на измерения, они включались параллельно по 2-3 штуки. Снимаемое с них напряжение падения подавалось в звуковую карту компьютера с закрытым входом и регистрировалось программой SpectraPLUS в диапазоне от 10 Гц 20 кГц.

Рис.3

Используемый компьютер и программа позволили уверенно регистрировать сигнал уровнем от 1 мВ. На резисторе 0,075 Ом он появляется при прохождении тока силой в 13,3 мА. Можно считать это «нижним уверенным» порогом измерений.

В тексте встречаются слова «положительная полуволна» и «отрицательная». На самом деле, в большинстве случаев это будет относиться не к переменным напряжениям и токам, а к постоянным, но пульсирующим. Например, если на усилитель (рис.2) не подавать синусоидальный сигнал, то на резисторе R4 присутствует только постоянное напряжение около 73 мВ, а если подавать, то оно начнёт увеличиваться и уменьшаться, пропорционально сигнальному напряжению. При 2,5 В(rms) выходного напряжения максимальный потенциал на R4 будет около 115 мВ, минимальный – 31 мВ. Вот эти амплитудные 42-милливольтовые полуволны относительно 73 мВ и подразумеваются как «положительные» и «отрицательные».

Первые эксперименты проводились при питании усилителя от 12-тивольтовой аккумуляторной батареи ёмкостью 7,2 А/ч. В наличии было две старые и одна новая – на старых проводились черновые работы, а затем, при подключении новой, снимались окончательные результаты. Заодно проверялось влияние на показания изменение внутреннего сопротивления по постоянному току у источника питания. Новый аккумулятор имел внутреннее сопротивление около 0,1-0,11 Ом, старые – 0,27-0,35 Ом.

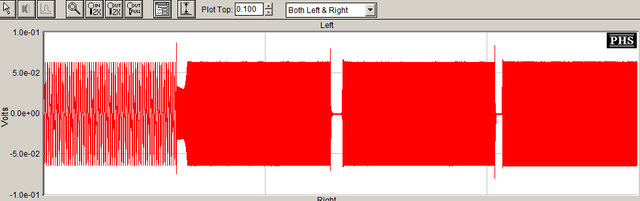

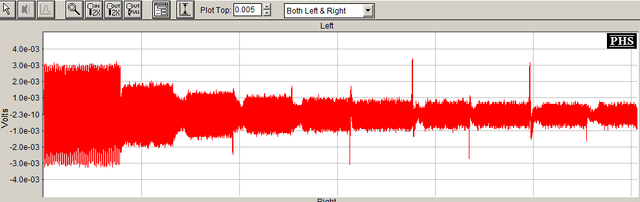

Первый эксперимент. В месте подвода провода положительного напряжения впаян резистор 0,075 Ом (рис.4). Падение напряжений фиксировались при подаче на вход повторителя сигналов четырёх частот длительностью по нескольку секунд – 10,1 Гц, 101 Гц, 1010 Гц и 10100 Гц (для упрощения, далее по тексту они будут фигурировать, как 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц). Сигналы подавались последовательно, начиная с 10 Гц. На рисунке 5 видно, что при всех частотах амплитуды тока достигают примерно одинаковых значений, что говорит о том, что потребляемая мощность одинакова на всех частотах и никаких потерь и искажений в контролируемом диапазоне частот нет. Небольшой подъём уровня на частоте 10 кГц обусловлен подъёмом АЧХ звуковой карты компьютера примерно на 1,5 dB на частотах около 12 кГц.

Рис.4

Рис.5

Затем последовательно с R3 (показан на рис.2) и с Rнагрузки были установлены резисторы по 0,075 Ом. Снятые с них сигналы показаны на рисунке 6. Здесь можно увидеть распределение токов и посчитать их сумму – она равна амплитудам сигналов на резисторе, стоящем в питающем проводе (36 мВ + 29 мВ = 65 мВ).

Рис.6

Далее к коллектору транзистора и нижнему выводу R4 были подпаяны три конденсатора по 2200 мкФ каждый. «Три в параллель» взяты для того, чтобы получить малое внутреннее сопротивление (ESR). Суммарная их ёмкость, естественно, стала 6600 мкФ. Провода, используемые для коммутации конденсаторов, были максимально короткой длины и сечением 3,14 мм.кв. На рисунке 7 показано падение напряжений на резисторе в питании при подаче на вход усилителя сигналов разных частот. Амплитуда на 10 Гц стала около 0,061 мВ, на 100 Гц – 55 мВ, на 1 кГц – 22 мВ, на 10 кГц – 12 мВ. Думается, что если мощность, потребляемая усилителем, осталась та же, а уровень пульсирующего тока, проходящего через аккумулятор, уменьшился, то это означает, что ток нашёл другой путь – в данном случае, через конденсаторы.

Рис.7

При увеличении ёмкости до 123000 мкФ множеством включенных параллельно электролитических конденсаторов и установкой дополнительно 12 мкФ плёночных, получился график, показанный на рисунке 8. Амплитуда на 10 Гц упала до 40 мВ, на 100 Гц – до 9 мВ.

Рис.8

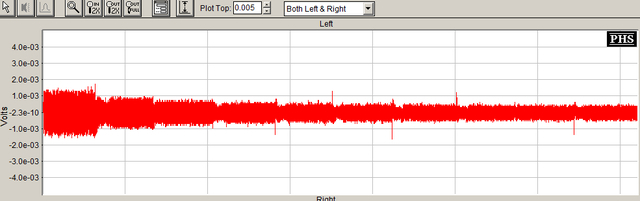

Решил посмотреть, как распределятся токи в более слаботочной схеме. Всё-таки, в формуле, определяющей протекающий через конденсатор ток, говорится о том, что он (ток) пропорционален скорости изменения напряжения на конденсаторе – Ic=C*(dU/dt). Это, насколько понимаю, говорит о том, что и при малой амплитуде высокочастотного сигнала, и при большой, но низкочастотного, мгновенные токи могут быть одинаковыми. Надо проверить. Для этого увеличил сопротивление резистора в эмиттере транзистора до 100 Ом и Rнагр до 200 Ом. Ток покоя усилителя стал около 75 мА. Судя по рисунку 9, заметно небольшое увеличение при 10 кГц, а в основном распределение токов не изменилось, пропорции остались примерно такие же, уменьшился только амплитуды (поэтому градация вертикальной шкалы изменена для лучшей наглядности) и повысилась «лохматость» от помех при малых уровнях – всё-таки, амплитуда сигнала на 1 кГц около 0,5 мВ. Получается, разница межу токами в 970 мА и 75 мА не позволяет оценить изменения.

Рис.9

Попробовал ещё уменьшить ток покоя эмиттерного повторителя — примерно до 25 мА. В нагрузку поставил сопротивление 10 кОм. Резистор в питании увеличил до 1 Ом. При первой проверке оказалось, что все пульсации тока стали меньше уровня наводок и шумов, т.е. можно сказать, что при ёмкости конденсатора в 123000 мкФ он все переменные токи пропускает через себя. Последовательное уменьшение его ёмкости показало, что при 68000 мкФ сигналы при 10 Гц начинают превышать уровень помех. При 33000 мкФ и подаче на вход усилителя частот от 10 Гц до 100 Гц с шагом 10 Гц токовые амплитуды выглядят так, как показано на рисунке 10. Градация горизонтальной сетки равна 1 мВ на деление.

Рис.10

На рисунке 11 показаны данные, снятые при уменьшении уровня сигнала на входе эмиттерного повторителя до 1 В. Это опять проверка формула расчёта тока через конденсатор. Хоть уровни и уменьшились, но всё равно видно, что отношения амплитуд на частотах 10 Гц и 100 Гц поменялись.

Рис.11

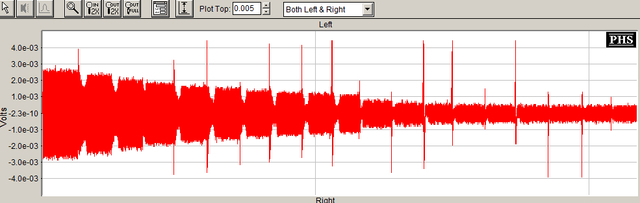

Оставил в питании усилителя три конденсатора общей ёмкостью 6600 мкФ. Т.е. такой же, с которой снимались показания на рисунке 7. На рисунке 12 показан ток через резистор в питании 1 Ом при последовательности входных сигналов от 10 Гц до 100 Гц (с шагом в 10 Гц) и далее, с шагом в 100 Гц, до 1 кГц. Сравнивать с рисунком 7 можно по отношению амплитуд на частотах 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц. Видно, что здесь импульсы при 100 Гц намного меньше.

Рис.12

Посмотрел, как распределяются токи через аккумулятор и конденсатор при большой ёмкости конденсатора и больших токах. Вернул схему в режим с током покоя 0,97 А, нагрузка – 10 Ом, в цепь питания установил резистор сопротивлением 0,025 Ом и такой же резистор установил последовательно с конденсатором 123000 мкФ (рис.13, конденсатор в эмиттере и нагрузка не показаны, но они стоят в схеме). Сигналы, снятые с резисторов при работе усилителя на разных частотах (~2,5 В) показаны на рисунке 14, где видно, что на частоте 10 Гц ток больший ток течёт через аккумулятор, а на частотах 100 Гц и выше – через конденсатор.

Рис.13

Рис.14

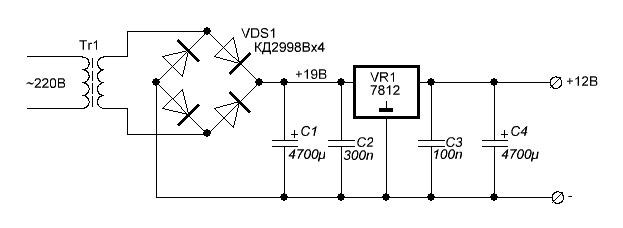

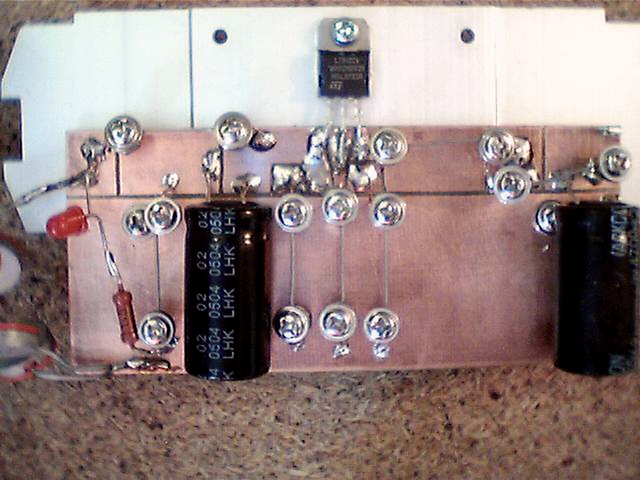

Теперь несколько экспериментов с блоком питания на стабилизаторе LM7812. Схема включения стандартная (рис.15), из даташита. В качестве сетевого трансформатора применён преобразовательный из источника бесперебойного питания для компьютера. Микросхема-стабилизатор установлена на радиаторе, к её выводам подпаяна плата из фольгированного гетинакса, на которой навесным монтажом расположены остальные детали (рис.16). Конденсаторы С2 иС3 взяты в SMD исполнении. На плате сделаны дополнительные площадки, чтобы в любую часть схемы можно было поставить низкоомные резисторы 0,075 Ом.

Рис.15

Рис.16

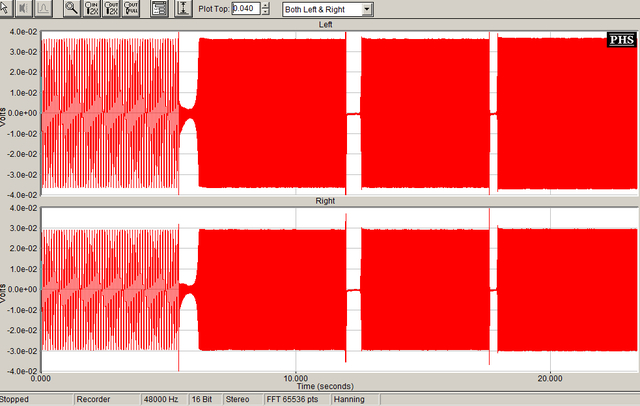

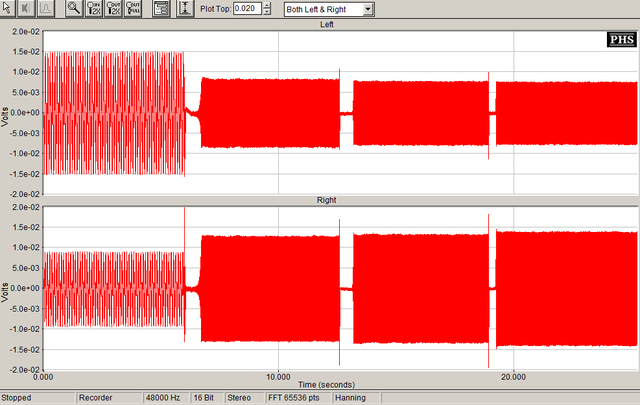

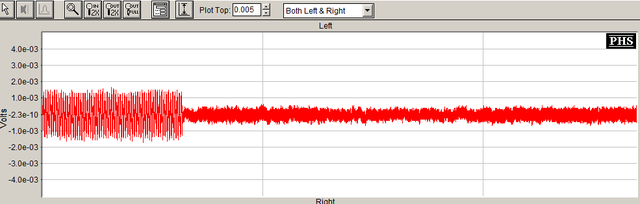

Сначала были сняты данные при подключении эмиттерного повторителя по рисунку 4. Ток покоя 0,97А, нагрузка 10 Ом, напряжение НЧ сигнала 2,5 В. Конденсатор ёмкостью 4700 мкФ стоит в блоке питания. На рисунке 17 показаны пульсации тока через резистор 0,075 Ом при частотах 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц. Уровни амплитуд немного больше, чем на рисунке 5. Скорее всего, потому что стабилизатор LM7812 точно удерживает выходное напряжения за счёт внутренней обратной связи, не допускает его просадки и поэтому, надо полагать, его внутреннее сопротивление по «переменке» меньше чем у аккумулятора.

Рис.17

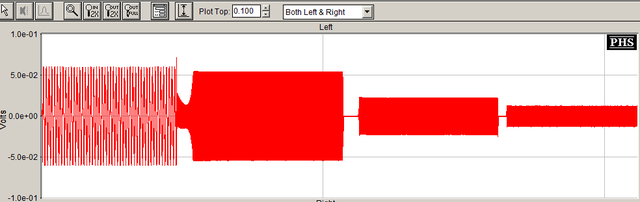

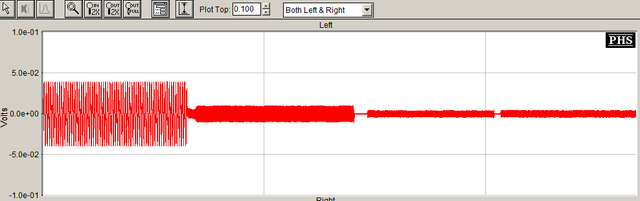

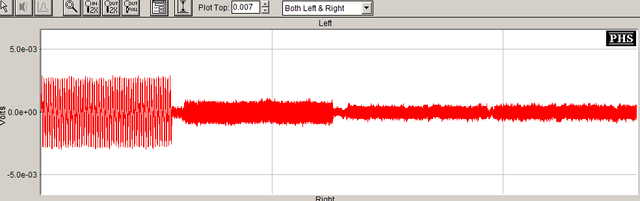

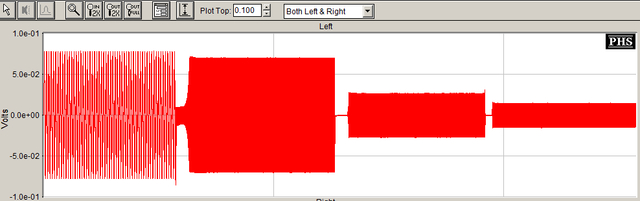

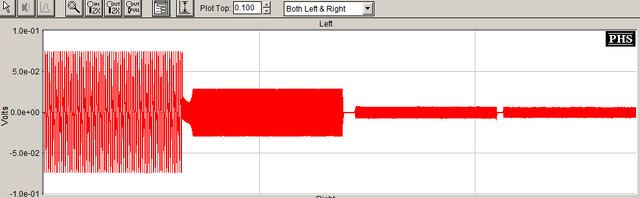

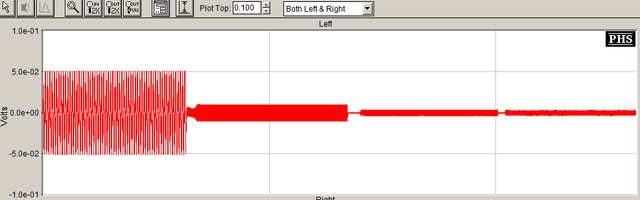

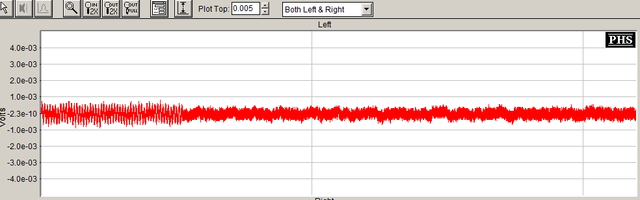

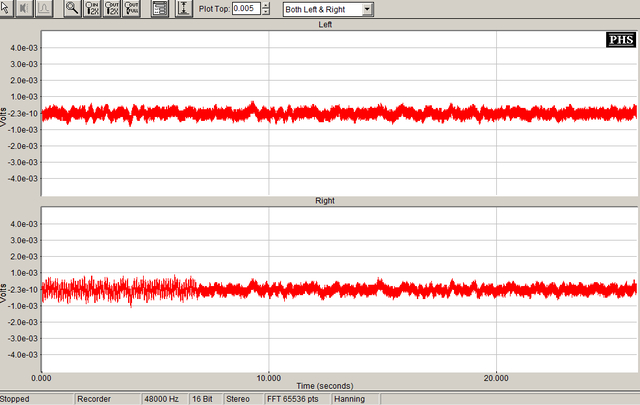

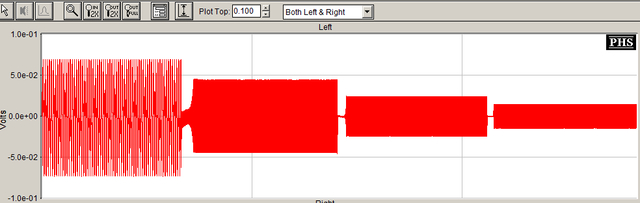

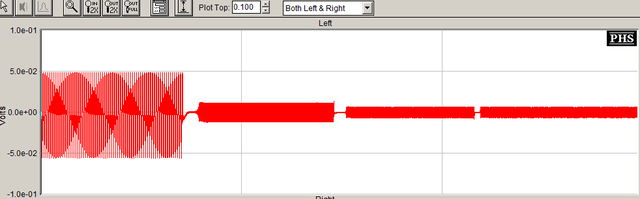

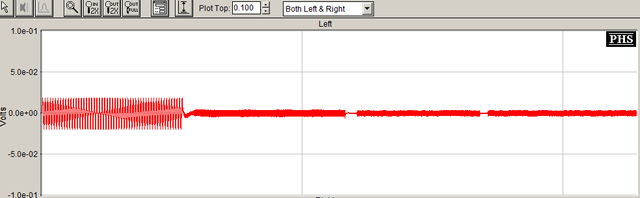

Следующие рисунки 18, 19 и 20 – при установке в питание повторителя конденсаторов ёмкостью 6600 мкФ, 33000 мкФ и 123000 мкФ, соответственно. Хорошо видны изменения в уровнях.

Рис.18

Рис.19

Рис.20

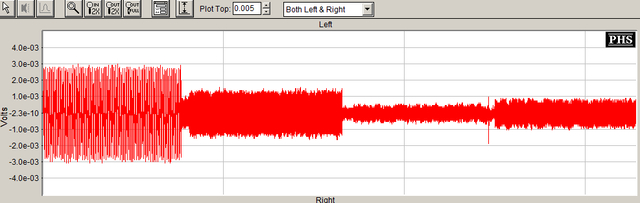

Теперь проверка слаботочной цепи. Уменьшил ток покоя повторителя до 25 мА и входное НЧ напряжение до 1 В. В нагрузке стоит сопротивление 10 кОм, резистор в питании 1 Ом. Так же менял ёмкости конденсаторов и снимал показания (рисунки 21, 22 и 23 соответствуют конденсаторам ёмкостью 6600 мкФ, 33000 мкФ и 123000 мкФ). Градация вертикальной шкалы 1 мВ на деление. На рисунке 21 заметно некоторое увеличение амплитуд тока при работе повторителя с 10 кГц, как и на рисунке 9, только там оно меньше. Скорее всего, это связано с внутренним (конструктивным) резонансом трёх конденсаторов по 2200 мкФ – они все одного типа и куплены были в одно время в составе одной партии. Проявляется этот резонанс только с этими конденсаторами, при малых тока нагрузки и при рабочих частотах повторителя от 8 кГц и выше.

Рис.21

Рис.22

Рис.23

На рисунке 24 показаны пульсации питающих напряжений на конденсаторе С4 в блоке питания (верхний) и на конденсаторе 123000 мкФ в «слаботочном» усилителе (нижний).

Рис.24

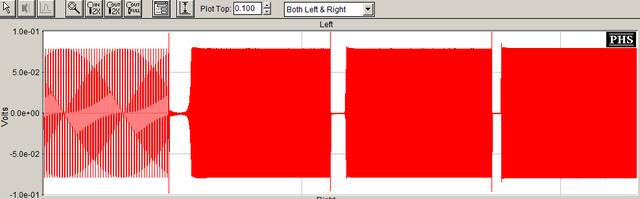

А на рисунке 25 – то же самое, но в «сильноточном режиме» — Iх.х.=0,97А, Rнагр.=10 Ом, Uперем.=2,5 В.

Рис.25

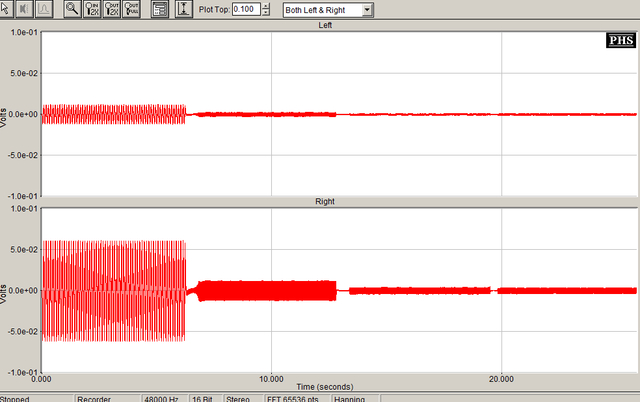

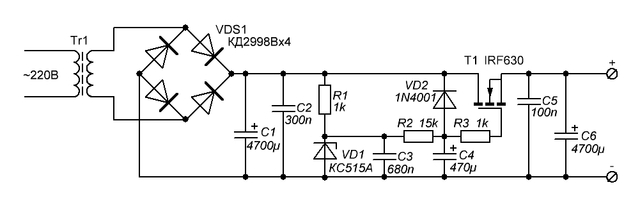

Напоследок собрал параметрический стабилизатор на стабилитроне и полевом транзисторе (рис.26). Кажется, он в таком включении работает и как фильтр «электронный дроссель». Рисунки 27, 28 и 29 – при установке в питание повторителя (в «сильноточном режиме») конденсаторов ёмкостью 6600 мкФ, 33000 мкФ и 123000 мкФ, соответственно.

Рис.26

Рис.27

Рис.28

Рис.29

Судя по тому, что амплитуда токов в сравнении с рисунками 18, 19 и 20 стала заметно меньше, этот стабилизатор обладает большим сопротивлением по переменному току.

Категоричных и далекоидущих выводов из показанных графиков делать не буду, наверное, каждый для себя сам решает, на что обращать внимание, но, думаю, что установка резистора сопротивлением до нескольких Ом в разрыв цепи после моста (перед «электролитом») должна помочь отфильтровать помехи со стороны моста, а установка такого же (или больше) по номиналу резистора по выходу стабилизатора (или транзистора), но, опять же до»электролита» (С4 на рис.15 или С6 на рис.26), нивелировать действия блока питания. Конечно, при наличии на плате усилителя конденсаторов большой ёмкости.

При желании пересчитать показания графиков в отношения сопротивлений в «цифровом виде», можно использовать формулу расчёта реактивного емкостного сопротивления конденсатора — Rс = 1/(2*3,14*F*C) и формулу, говорящую о том, что ток через конденсатор пропорционален скорости изменения его напряжения — Ic = C*(dU/dt). Но при расчёте нужно учитывать сопротивления мест пайки, соединительных проводов и их же индуктивность. Все мгновенные просадки питания в усилителе, думается, можно через формулу расчёта энергии накопленной на конденсаторе – W=(C*U*U)/2 привести к потребляемой усилителем мощности в моменты пикового потребления.

К статье прикреплены файлы, сделанные программой SpectraPLUS и соответствующие рисункам 27, 28 и 29.

Хочется выразить огромную благодарность школьному учителю физики – Трусову Юрию Георгиевичу за привитую любовь к экспериментальной физике и электричеству. А также большое спасибо другу с детства, тоже радиолюбителю, за организацию, можно сказать, «мозгового штурма», приведшего к сокращению текста статьи почти втрое. Ну, и само собой, господам Ому и Кирхгофу за законы и правила, которые радиолюбители соблюдают чаще остальных. В смысле, чаще остальных законов, а не чаще других людей. 🙂

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рисунок №2 | |||||||

| VT1 | Биполярный транзистор | КТ829А | 1 | ||||

| R1 | Резистор МЛТ-0,5 | 750 Ом | 1 | ||||

| R2 | Резистор МЛТ-0,5 | 2 кОм | 1 | ||||

| R3 | Резистор ПЭВ-10 | 6.2 Ом | 1 | ||||

| R4 | Резистор | 0.075 Ом | 1 | См. текст | |||

| R5 | Резистор МЛТ-0,5 | 1 Ом | 1 | ||||

| Rнагр | Резистор ПЭВ-10 | 10 Ом | 1 | ||||

| C1 | Конденсатор электролитический | 470 мкФ | 1 | ||||

| C2 | Конденсатор | 100 нФ | 1 | ||||

| C3 | Конденсатор электролитический | 14100 мкФ | 1 | 3 шт по 4700 мкФ | |||

| Рисунок №15 | |||||||

| VR1 | Линейный регулятор | LM7812 | 1 | ||||

| VDS1 | Диод | КД2998В | 4 | ||||

| C1, C4 | Конденсатор электролитический | 4700 мкФ. 25В | 2 | ||||

| C2 | Конденсатор smd 0805 | 300 нФ | 1 | 3 шт. по 100 нФ | |||

| C3 | Конденсатор smd 0805 | 100 нФ | 1 | ||||

| Tr1 | Трансформатор | 220/15 В | 1 | ||||

| Рисунок №26 | |||||||

| T1 | MOSFET-транзистор | IRF630 | 1 | ||||

| VDS1 | Диод | КД2998В | 4 | ||||

| VD1 | Стабилитрон | КС515А | 1 | ||||

| VD2 | Выпрямительный диод | 1N4001 | 1 | ||||

| R1, R3 | Резистор МЛТ-0,5 | 1 кОм | 2 | ||||

| R2 | Резистор МЛТ-0,5 | 15 кОм | 1 | ||||

| C1, C6 | Конденсатор электролитический | 4700 мкФ. 25В | 2 | ||||

| C2 | Конденсатор smd 0805 | 300 нФ | 1 | ||||

| C3 | Конденсатор | 680 нФ | 1 | ||||

| C4 | Конденсатор электролитический | 470 мкФ. 25В | 1 | ||||

| C5 | Конденсатор smd 0805 | 100 нФ | 1 | ||||

| Tr1 | Трансформатор | 220/15 В | 1 | ||||