Регуляторы мощности, о которых речь пойдет ниже, могут быть использованы для работы с любой нагрузкой, мощность которой не превышает 3-х кВт. Силовые компоненты представленных регуляторов управляются простыми ШИ-схемами с синхронизацией частотой осветительной сети. Входное напряжение для нормальной работы регуляторов может иметь погрешность до 20% в обе стороны. Универсальность предлагаемых схем заключается в возможности применения в качестве силовых регулирующих компонентов тиристоров, симисторов или мощных полевых транзисторов при использовании одной и той же универсальной печатной платы.

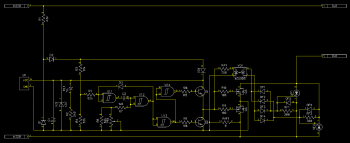

рис.1 — схема регулятора 1

Управляющая часть схемы (рис. 1) первого регулятора выполнена на логической КМОП микросхеме U1 — CD4093 (К561ТЛ1) с триггерами Шмитта на входах, первые два элемента которой (U1.1, U1.2) выполняют функции формирователя прямоугольных импульсов, регулируемых по ширине с помощью потенциометра PR1. Импульсы (полупериоды сетевого напряжения) частотой 50Гц подаются на вход U1.1 с однополупериодного выпрямителя (диоды D1, D2) через резистивный делитель R3, R4, R5, подобранный таким образом, что бы порог срабатывания микросхемы (1,3В приблизительно) приходился на начало (5-7%) роста амплитуды положительного полупериода сетевого напряжения. На выходе U1.1 формируется последовательность прямоугольных импульсов (спад которых совпадает по времени с началом каждого полупериода), заряжающих конденсатор C2 при положительных значениях импульса и линейно разряжающие его при каждом спаде на выходе U1.1 через резисторы R6, R7, PR1. В зависимости от времени разряда конденсатора (определяется емкостью C2, сопротивлением цепи R6, R7, PR1) меняется во времени и ширина прямоугольных импульсов на выходе элемента U1.2. Элементы U1.3 и U1.4 являются инвертирующими повторителями и формирователями полярности, созданных U1.2 импульсов управления. Транзисторы Q1, Q2 формируют импульсы, мощность которых достаточна для управления затворами полевых транзисторов (если именно они будут применены в качестве силовых ключей), либо для управления светодиодом динисторного оптрона VO1 (в случае, если в качестве регуляторов будут использованы тиристоры или симистор). В результате изменения ширины управляющего импульса (с помощью PR1), напряжение (а, следовательно, и — мощность) на нагрузке может изменяться от 0 до 100%. Питание схемы управления и подача импульсов на ее вход организованы через гасящий резистор R1, сопротивление которого рассчитано для получения напряжения питания (от +8 до +13В) схемы управления. Сглаженное постоянное напряжение на катоде диода VD1 ограничено стабилитроном VZ1. Т.к. схема и печатная плата регулятора являются универсальными, компоненты схемы RA1, VO1, RAF1, DF1-DF6, RF1, RF2, VF1, VF2 — не используются при монтаже платы, если регулятор выполняется на полевых транзисторах. Наоборот, эти элементы используются, но не устанавливаются в схему Q3, Q4, R10, R11, если планируется изготовление тиристорного регулятора. Схема управления одинаково хорошо работает и с тиристорами и транзисторами. Имеется возможность установки симистора вместо тиристора VF1. В этом случае отменяется использование компонентов Q3, Q4, R10, R11, VF2, DF5, DF6, а значения резисторов RF1, RF2 остаются прежними, как и при использовании тиристоров.

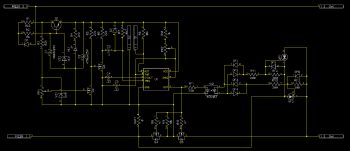

рис.2 — схема регулятора 2

Вторая схема (рис. 2) аналогична первой по принципу управления, но вместо логической микросхемы в качестве управляющего ШИ-элемента используется не менее популярная — LM555. В качестве формирователя прямоугольных задающих импульсов с частотой сети использованы маломощные полевые транзисторы Q1, Q2 (2N7000). На транзисторе Q1, стабилитроне VZ2, резисторе R2 выполнен параметрический стабилизатор напряжения, питающийся от выпрямителя на диоде D1 с гасящим резистором R1 на входе. Конденсаторы С1 и С2 образуют совместно с транзистором Q1 сглаживающий фильтр, снижающий в достаточной степени пульсации сетевого напряжения. Напротив, в точке соединения резистора R3 и подстроечного потенциометра PR1, образующих регулируемый делитель напряжения, присутствует пульсирующее напряжение, полученное после частичного (однополупериодного) выпрямления диодом D1 и ограниченное стабилитроном VZ1 (для защиты затвора транзистора Q1 от возможного перенапряжения). Пульсации эти необходимы для формирования импульсов с помощью пороговых свойств транзистора Q1. В то время, когда напряжение в средней точке делителя R3-PR1 ниже порогового значения реакции затвора (для таких транзисторов порог срабатывания может лежать в диапазоне 1-3В), канал исток-сток транзистора будет заперт и на стоке будет присутствовать логическая единица в виде потенциала, близкого по значению к напряжению питания. И, — наоборот, — при напряжении, превышающего пороговое значение реакции затвора Q1, канал исток-сток будет открыт и на стоке образуется логический ноль по причине замыкания резистора R5 на общий провод схемы через открытый канал транзистора Q1. Q2 является инвертирующим элементом, формирующим сигнал сброса в виде импульса отрицательной полярности для одновибратора на таймере U1, принуждая его к работе каждый раз синхронно с нарастанием амплитуды сетевого полупериода. С появлением «импульса сброса» на входе U1 (вывод 2 микросхемы) на выходе таймера (вывод 3) формируется крутой фронт положительного импульса, длительность которого определяется номиналами элементов C5, PR2, R10.

Таким образом, изменяя сопротивление потенциометра PR2, можно менять ширину импульса на выходе U2, изменяя время открывания силовых компонентов схемы, а, значит, и выходное напряжение на нагрузке. Точно так же, как и в предыдущей схеме, функциональность схемы при использовании, как силовых КМОП-транзисторов, так и тринисторов, — не меняется и не ухудшается. Для использования полевых транзисторов в этой схеме не монтируются элементы RAF1, RF1-RF3, VO1, DF1-DF6, RY1, RY2, VF1, VF2. Для использования тиристоров не устанавливаются компоненты R9-R12, Q4, Q5. Конечно же, при выборе силовых компонентов, необходимо учитывать их преимущества относительно конкретного применения. Как известно, при обычном управлении тиристорами могут возникнуть проблемы при их открывании на небольшую (высокоомную) или индуктивную нагрузку. Однако при работе с мощной нагрузкой тиристоры (симисторы) предпочтительнее транзисторов из-за хорошей перегрузочной способности, как по току, так и по напряжению. Кроме того, если схемы управления данных конструкций питать через понижающий трансформатор (с соответствующим напряжением вторичной обмотки), то силовая часть конструкции может быть полностью развязана от схем управления. При использовании транзисторов в качестве силовых компонентов, такая развязка в предлагаемых схемах — невозможна. Схема с «развязанными» от схемы управления транзисторами уже не получится такой же простой и дешевой, как, например, схема с «развязанными» тиристорами.

Сами схемы и применяемые компоненты (см список) предполагают построение регуляторов мощностью до 3-х кВт при использовании тиристоров, 1 кВт при использовании транзисторов и симисторов из списка. Однако, как при макетировании, так и собранные на печатных платах, устройства проверялись лишь при мощностях до 1 кВт.

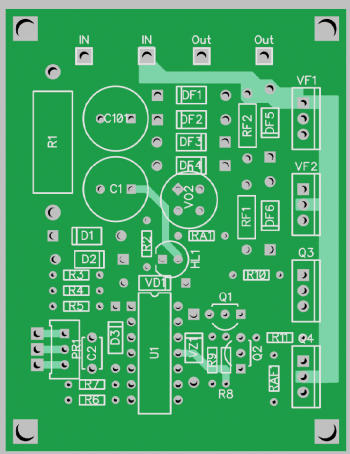

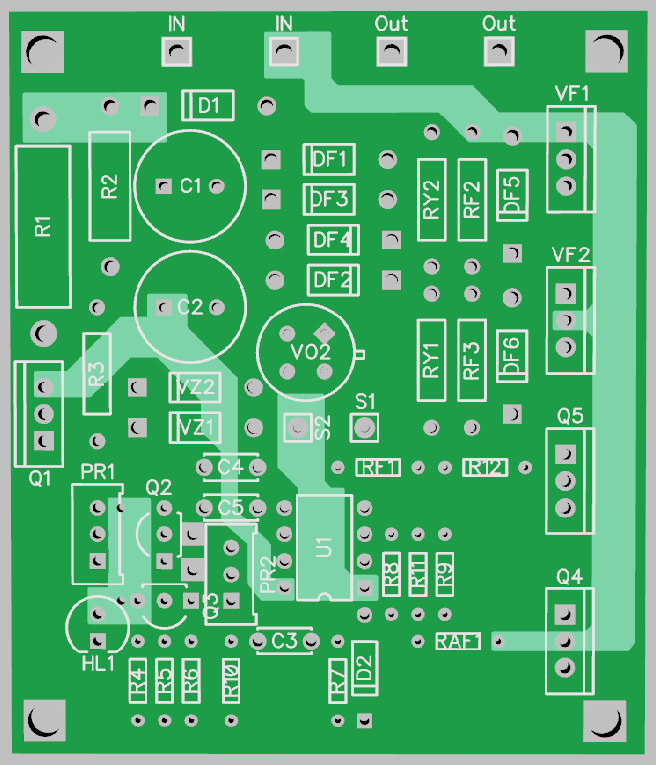

рис.3 — печатная плата регулятора 1 (вид со стороны установки компонентов — TOP)

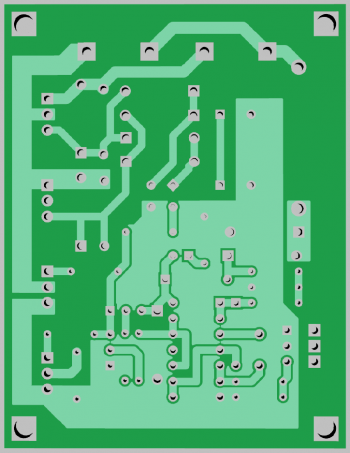

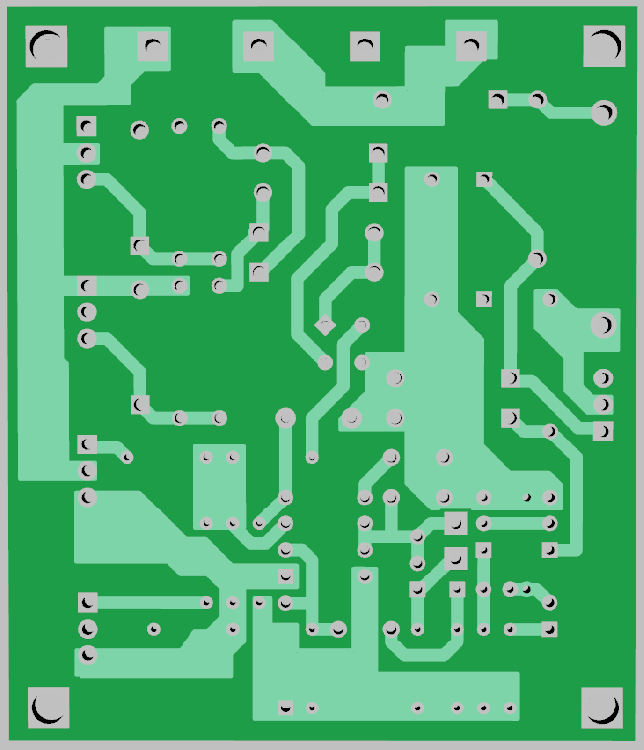

рис.4 — печатная плата регулятора 1 (вид стороны пайки — Bottom)

рис. 5 печатная плата регулятора 2 (вид со стороны установки компонентов — TOP)

печатная плата регулятора 2 (вид стороны пайки — Bottom)

Печатные платы обоих регуляторов – двухсторонние. Силовые компоненты расположены в одном ряду для удобного совместного крепления к общему радиатору. В схеме второго регулятора (рис. 2) предусмотрено использование фиксируемой софт-кнопки (контакты S1, S2) включения-выключения устройства. В случае нажатия на кнопку вывод 4 таймера замыкается на общий провод схемы и работа таймера блокируется с обеспечением логического «0» на выводе 3 U1. Отпускание кнопки возобновит работу регулятора. Такую же кнопку «вкл-выкл» можно предусмотреть и в схеме регулятора на рис. 1, включив ее между выводами 5, 6 микросхемы U1 и положительным проводом питания схемы. Тогда, в случае подачи напряжения питания (нажатие кнопки) на выводы 5, 6 U1, работа ШИМ будет блокирована с низким выходным уровнем в точке соединения коллектор Q2- эмиттер Q1.

В качестве регулировочных потенциометров использованы многооборотные подстроечные резисторы, применение которых оправдано в случае использования фиксированных выходных значений регулятора. В этом случае достаточно совместить шлиц переменного резистора с небольшим отверстием в корпусе под тонкую отвертку. Для большинства случаев большего и не надо. Для частых оперативных регулировок регулировочный резистор можно установить на корпусе устройства на возможно минимальном расстоянии от платы регулятора для предотвращения наводок на соединительные провода, идущие к переменному резистору. С проводами до 10 см регулятор работает гарантированно нормально.

В конструкциях регуляторов использованы достаточно распространенные электронные компоненты и возможна их замена на аналогичные детали в большинстве случаев.

Так, например, в схемах регуляторов испытывались в качестве мощных ключей транзисторы IRF840, IRF740, IRFP460, 20N60; тиристоры TYN1225, TYN812, Z0409MF; симисторы BT137-600E. Микросхема К561ТЛ1 заменима на аналогичную импортную CD4093; в качестве транзисторов Q2, 3 схемы второго регулятора работали отечественные КП501А; диоды 1n4007 могут быть заменены на любые кремниевые диоды с рабочим напряжением от 400В и током от 0,5А. АОУ103В применены в схеме только потому, что у меня они были. Они заменимы любыми динисторными оптронами аналогичных импортных серий типа MOC30XX без нулевого детектора. При этом отпадает необходимость в установке диодов с обозначением DF. Списки деталей приведенные ниже следует понимать так, — верхний список элементов — для регулятора 1; нижний, соответственно, — для регулятора 2.

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R1 | Резистор | 43 кОм | 1 | 2W | |||

| R2 | Резистор | 91 кОм | 1 | ||||

| R4-R6 | Резистор | 62 кОм | 3 | ||||

| R7 | Резистор | 1.8 кОм | 1 | ||||

| R8, R9 | Резистор | 10 кОм | 2 | ||||

| R10, R11 | Резистор | 100 | 2 | ||||

| RA1 | Резистор | 750 | 1 | ||||

| RAF1 | Резистор | 0 | 1 | ||||

| RF1, RF2 | Резистор | 300 | 2 | ||||

| R3 | Резистор | 5k6 | 1 | ||||

| PR1 | Подстроечный резистор | 100k | 1 | ||||

| D1, D2, DF1-DF6, VD1 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 8 | ||||

| VZ1 | Стабилитрон | 1N4743A | 1 | ||||

| Q3, Q4 | MOSFET-транзистор | IRF840 | 2 | ||||

| Q1, Q2 | Биполярный транзистор | 2N5551 | 2 | ||||

| VO1 | Оптрон | АОУ103В1 | 1 | ||||

| D3 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | ||||

| VF1, VF2 | Тиристор | TYN1225 | 2 | ||||

| U1 | Микросхема | К561ТЛ1 | 1 | ||||

| R1 | Резистор | 8.2 кОм | 1 | 2W | |||

| R2 | Резистор | 15 кОм | 1 | 1W | |||

| R3 | Резистор | 62 кОм | 1 | ||||

| R4 | Резистор | 3.9 кОм | 1 | ||||

| R5, R6 | Резистор | 22 кОм | 1 | ||||

| R7 | Резистор | 4.7 кОм | 1 | ||||

| R8, R11 | Резистор | 10 кОм | 2 | ||||

| R9, R12 | Резистор | 47 | 2 | ||||

| R10 | Резистор | 1 кОм | 1 | ||||

| RAF1 | Резистор | 0 | 1 | ||||

| RF1 | Резистор | 750 | 1 | ||||

| RY1, RY2 | Резистор | 200 | 1 | ||||

| RF2, RF3 | Резистор | 300 | 1 | ||||

| D1, DF1-DF6, | Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | ||||

| Q1 | Биполярный транзистор | MJE13003 | 1 | ||||

| Q2, Q3 | MOSFET-транзистор | 2N7000 | 2 | ||||

| VZ2 | Стабилитрон | 1N4744A | 1 | ||||

| VZ1 | Стабилитрон | 1N4735A | 1 | ||||

| Q4, Q5 | MOSFET-транзистор | IRF840 | 2 | ||||

| VF1, VF2 | Тиристор | TYN1225 | 2 | ||||

| PR1 | Подстроечный резистор | 10k | 1 | ||||

| PR2 | Подстроечный резистор | 100k | 1 | ||||

| C1 | Конденсатор | 100uX25V | 1 | ||||

| C2 | Конденсатор | 470uX25V | 1 | ||||

| C3 | Конденсатор | 0.1u | 1 | ||||

| C4, C5 | Конденсатор | 0.33u | 2 | ||||

| VO1 | Оптрон | АОУ103В1 | 1 | ||||

| D2 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | ||||

| Микросхема | LM555CN | 1 | |||||