В данной статье хочу поделиться своим опытом изготовления печатных плат с помощью жидкого (или баночного) фоторезиста со всеми особенностями процесса. Так как на просторах интернета очень много статей и видео, посвящённых исключительно плёночному фоторезисту. А в тех немногих материалах по жидкому — изготавливают платы с такими крупными дорожками, которые можно нарисовать чуть ли не пальцем. Попутно проведу сравнение с другими методами изготовления печатных плат. В статье будет большое количество картинок (что не отменяет чтение текста), которые будут иллюстрировать основные этапы процесса изготовления (заранее извиняюсь за качество фото, снимал их на не очень качественный телефон). Возможно, моя статья подтолкнёт сторонников ЛУТа наконец-таки перейти на более современный метод, или поможет переманить любителей плёночного фоторезиста на «свою сторону». Но, обо всём по порядку.

Современная промышленность (в основном — китайская) предлагает радиолюбителю несколько вариантов фоторезиста: плёночный, баночный, аэрозольный и готовый текстолит с нанесённым слоем фотополимерного материала (по крайней мере, те, о которых я знаю). Из перечисленных четырёх, я пробовал только два первых. Поэтому, проведу их сравнение, опишу их достоинства и недостатки. Сравнивать методы я буду со своей точки зрения, учитывая свой опыт их применения и принцип — максимально хорошее качество с минимальными затратами.

Начнём с пленочного. Основные его достоинства — это равномерный слой нанесённого материала, отсутствие запахов, а также все общие достоинства фоторезиста, такие как точность рисунка и маленькая ширина нанесённых дорожек. Зато недостатков масса: очень слабая адгезия (он отлипает при проявке, он отлипает при травлении, он отлипает даже при наклеивании!). Возможно, мне попадался не очень качественный материал, хотя я пробовал разные виды от разных продавцов (естественно из Китая). Плохо смывается: вроде на плате плёнки не осталось при проявке, а начинаешь травить плату — большая часть не протравливается! Также плёночный фоторезист требует идеальной подготовки текстолита, иначе вы получите кучу пузырьков, которые потом никакими иголками и разглаживаниями не уберёшь. Кто-то скажет: «Его же можно наклеивать под водой!». Тогда появляется ещё один недостаток — так как вода в кране очень жёсткая, после контакта с ней — верхняя защитная плёнка прилипает к среднему фоторезистивному слою и отрывается вместе с ним, а адгезия материала к плате становится ещё хуже. Последний, по моему мнению, недостаток — необходимость дополнительного оборудования — ламинатора для «правильного» нанесения материала. А это значительно удорожает метод, к тому же, ламинатор будет занимать свободное место и собирать пыль.

Перейдём к баночному фоторезисту. Основные его достоинства — наличие минимального набора оборудования, стабильная повторяемость результатов, отличная адгезия к фольге текстолита (просто, зубами не оторвёшь!), относительно несложное нанесение материала при определённой сноровке, а также все общие достоинства, характерные для всех фоторезистов.

Но и он не идеален и имеет свои недостатки: он жутко воняет (просто ужасно, что-то среднее между ПФ-115 и нитролаком). Второй недостаток — неравномерный слой материала при простых способах нанесения (который, кстати, не особо влияет на качество защитного рисунка, по крайней мере в разумных пределах). В идеале баночный фоторезист надо наносить с помощью трафаретной сетки аналогично паяльной маске или аэрографом, но это опять же сильно удорожает метод.

Хватит теории, давайте переходить к практике. Сначала перечислю, что нам понадобится:

- фольгированный стеклотекстолит или гетинакс, естественно.

- сам баночный фоторезист (на Aliexpress)

- кальцинированная сода.

- 646 растворитель.

- принтер (лазерный или струйный).

- плёнка для печати (соответственно, для лазерного или струйного принтера). Скажу сразу — хороший фотошаблон это ключевое требование для получения хорошего рисунка защитного слоя. Чтобы сделать качественную плату с тонкими дорожками, не подойдёт калька, тонкая бумага, пропитанная маслом, скотч, наклеенный на распечатанный лист и смытый водой и другие подручные материалы. Качество будет не лучше или даже намного хуже ЛУТа. И тонкие дорожки у вас никак не получаться.

- ультрафиолетовая лампа (сейчас я использую LED лампу для ногтей, но раньше у меня сначала была самодельная матрица из УФ светодиодов, потом из ленты УФ светодиодов, также неплохо работают и люминисцентные УФ лампы в том числе для ногтей).

- подходящий по размеру кусочек стекла (в идеале — органического, но и обычное не сильно ослабляет УФ-излучение, как пишут некоторые в интернетах).

- желательно иметь паяльную станцию с термофеном, но можно и обычный фен.

- прочие расходные материалы, такие как мелкая наждачная бумага, ёмкости, шприц, ватные палочки, порошковое моющее средство, какой-нибудь материал застелить рабочую поверхность, например — газета (как у меня). Это уже больше для удобства и на ваш вкус.

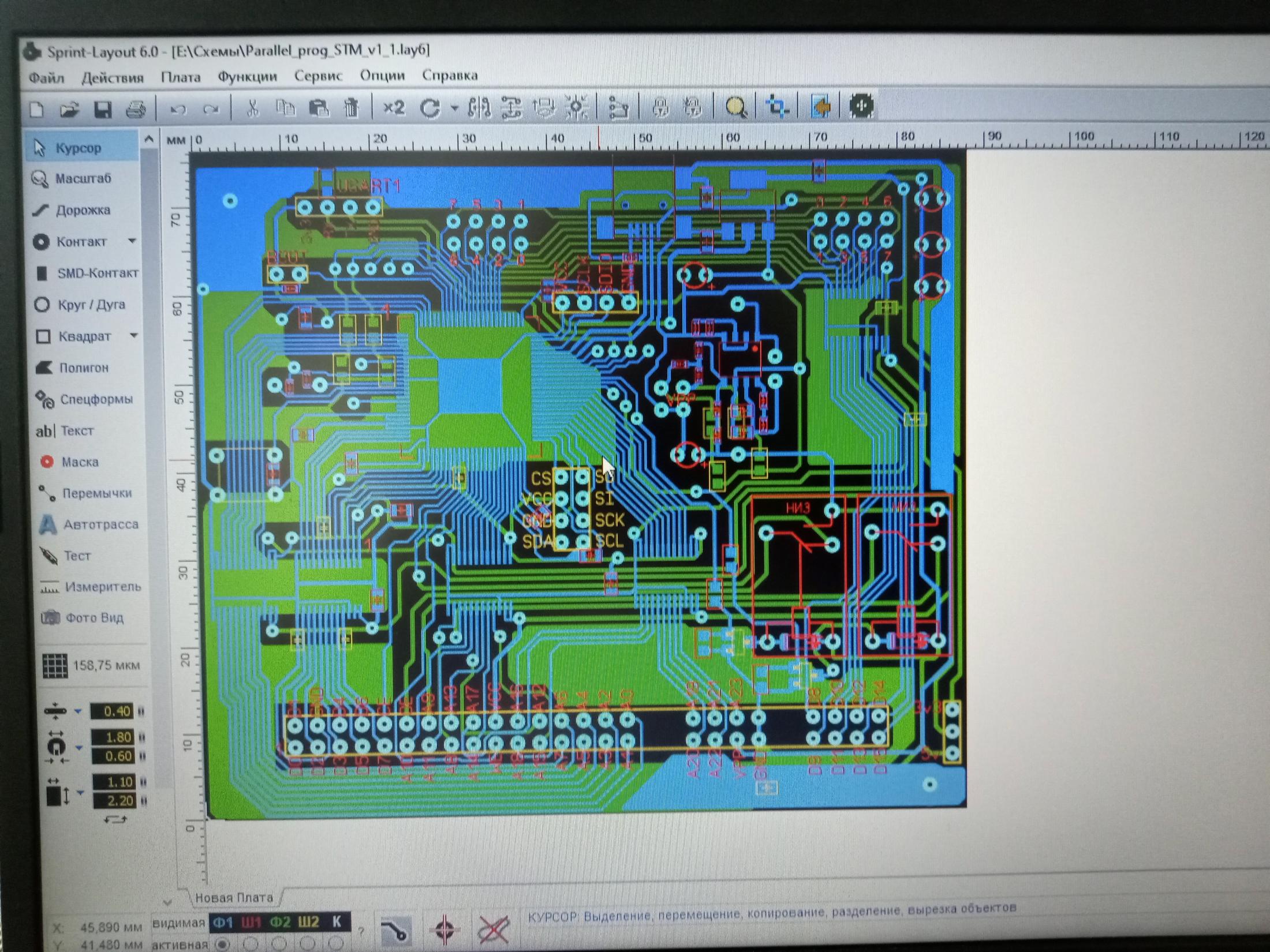

Как при любом методе изготовления печатной платы, первое, что нам надо сделать — это нарисовать её. Я предпочитаю Sprint Layout, так как она бесплатная, простая и интуитивно понятная, не перегружена лишними функциями, позволяет добавлять свои макросы и многое другое. Хотя, это дело вкуса, главное, чтобы софт позволял распечатывать ваши шаблоны в негативе. На данном этапе из особенностей — я лишь посоветую не рисовать дорожки тоньше 0,3 мм (особенно при печати шаблонов на лазерном принтере, на струйном, возможно получится сделать более тонкие дорожки, но я не пробовал, потому что струйника у меня нет). Почему, объясню позже.

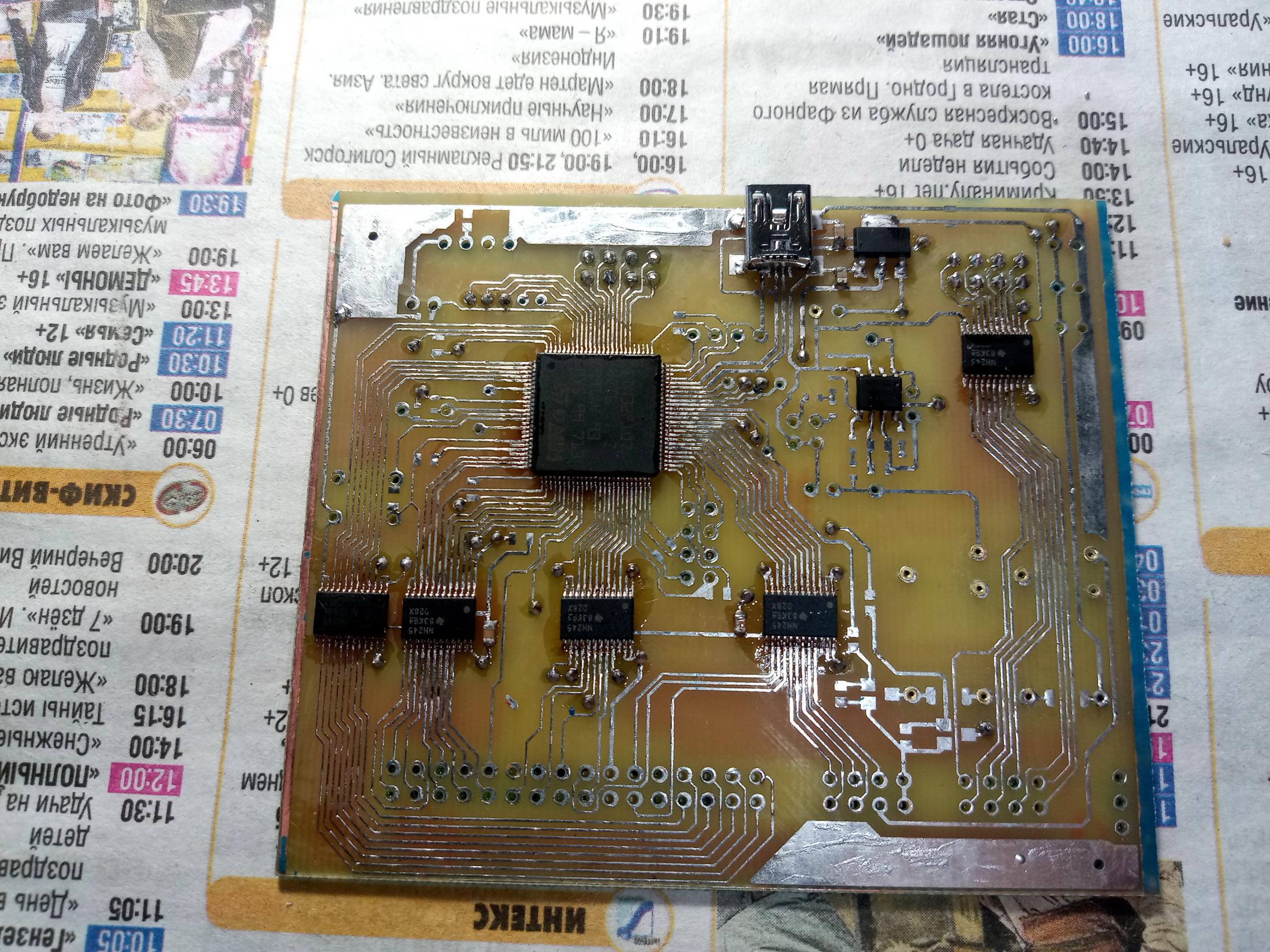

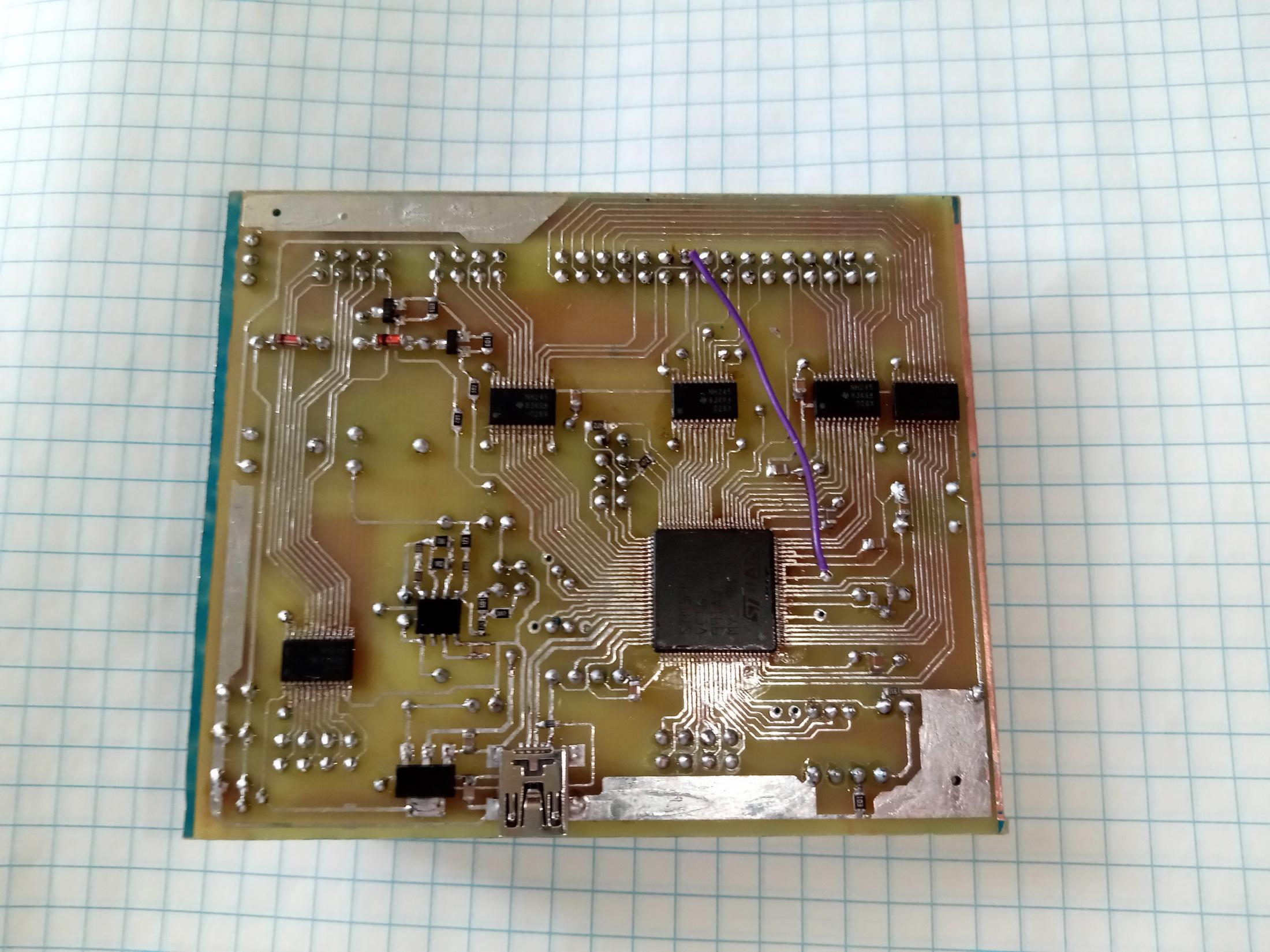

Для примера я буду приводить фотографии процесса изготовления достаточно сложной платы с деталями в SSOP24, TQFP100 и других SMD корпусах с шагом от 0,5 мм, если я не ошибаюсь. Это плата для моего проекта — USB программатора параллельных Flash и EEPROM микросхем памяти.

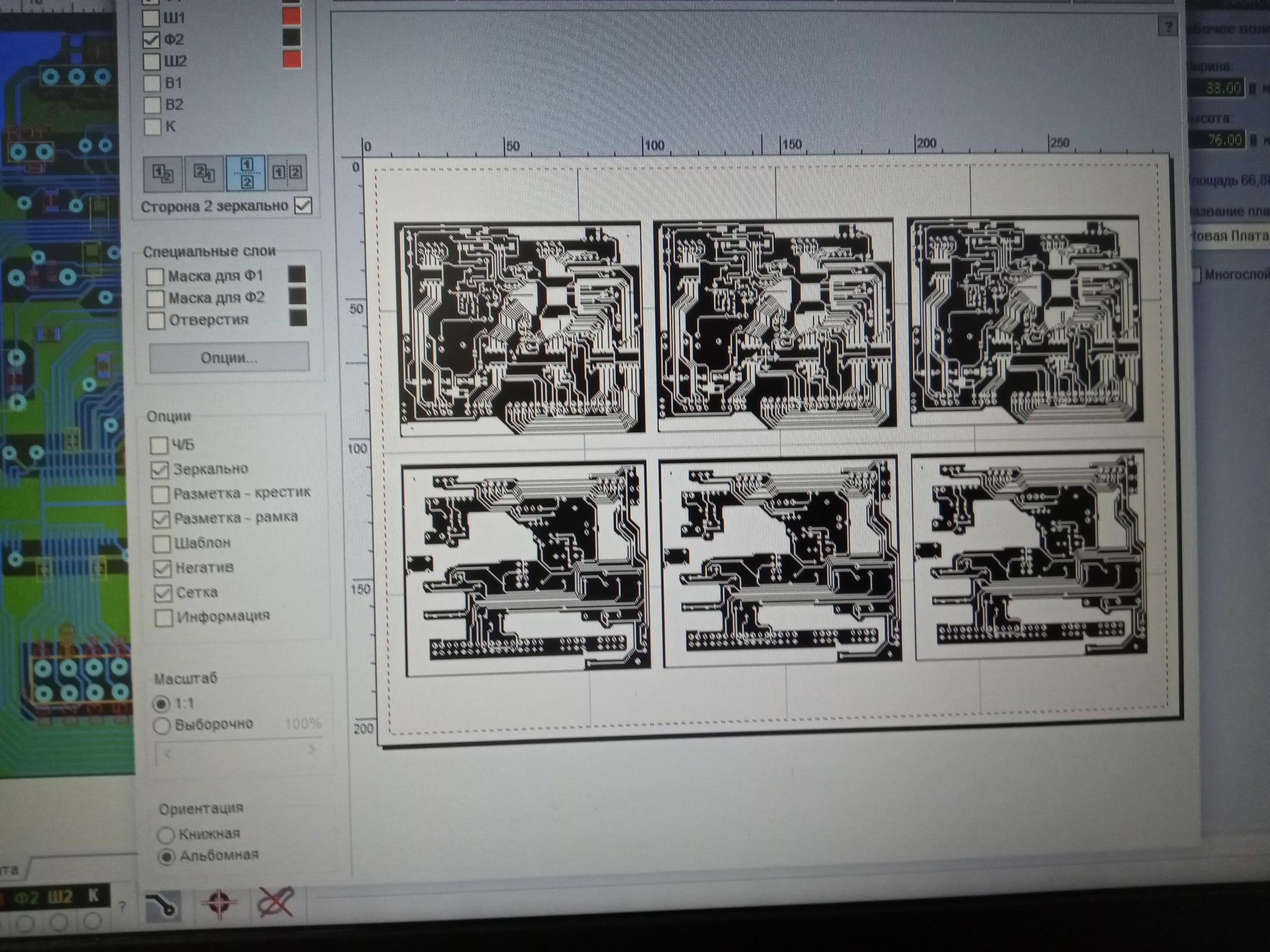

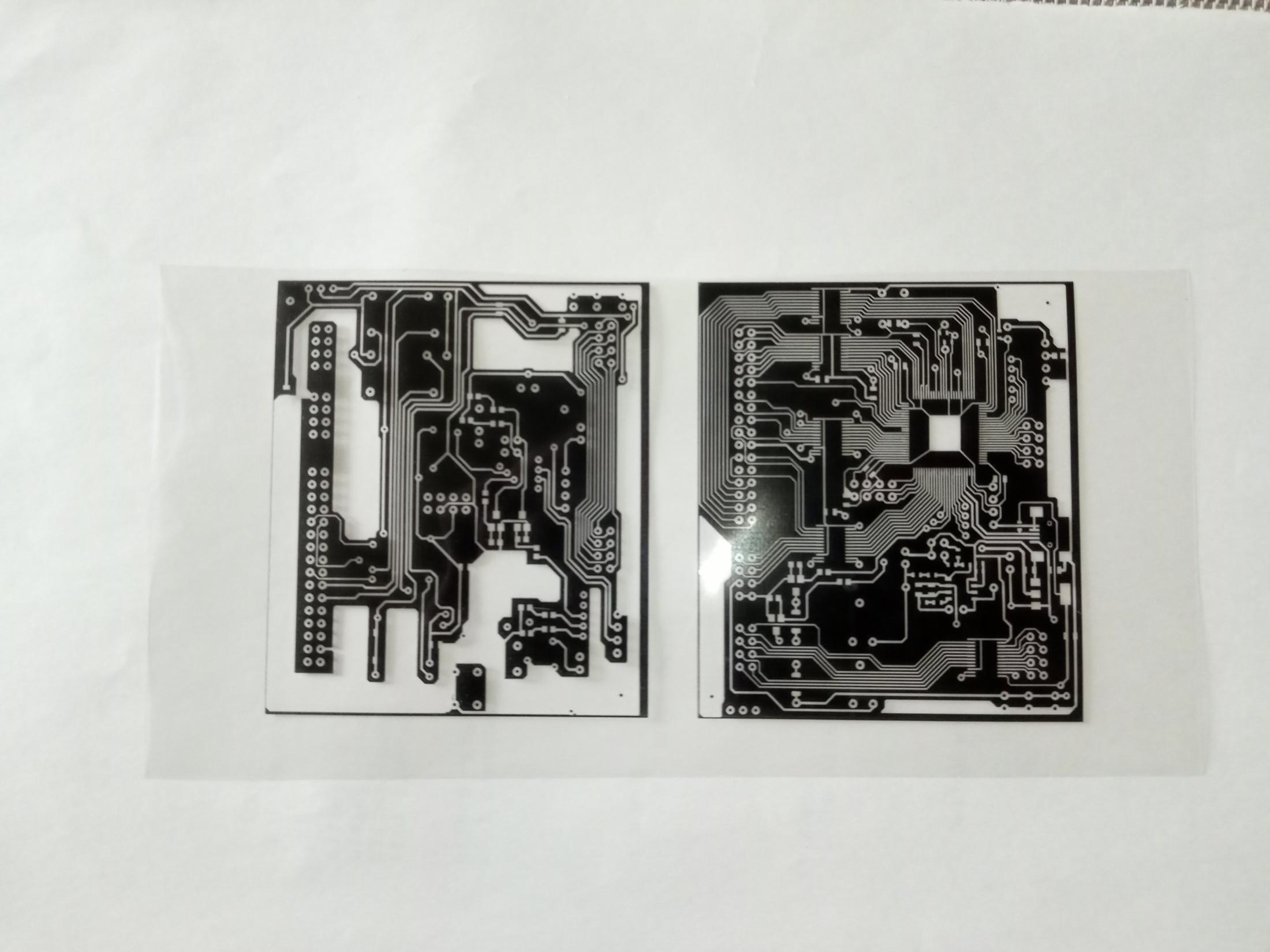

После того, как нарисовали плату, всё тщательно проверяем (как в поговорке — «семь раз отмерь…»), чтобы потом не резать дорожки на уже готовой плате. Далее нам нужно распечатать фотошаблон. Фотошаблон печатается в негативе (проводящий слой должен быть прозрачным), зеркально (напечатанная сторона должна ложиться на фоторезист, чтобы максимально уменьшить фокусное расстояние). При двухсторонней плате верхний (или основной слой, который у нас будет снизу платы) печатается зеркально, второй слой — без зеркалирования. Не забываем убирать слои шелкографии, обрезки и контура платы. На лазерном принтере печатаем всё минимум в двойном экземпляре. На струйном, не пробовал, но говорят, что краска перекрывает плёнку достаточно хорошо.

Печатать в двух экземплярах на лазерном принтере нужно, потому что шаблон на просвет получается полупрозрачный. И с таким шаблоном будут засвечиваться ненужные участки фоторезиста. Поэтому я накладываю два шаблона один на другой, склеиваю клеем карандашом и совмещаю рисунок на просвет. Можно конечно использовать специальные спреи для «чернения рисунка» или подержать плёнку в парах ацетона. Но это опять же удорожает технологию и, к тому же, работает не со всеми видами тонеров.

Выше я писал, что при печати на лазернике дорожки лучше не делать тоньше 0,3 мм. Всё из-за того, что плёнка для лазерного принтера (особенно дешёвая) даёт термоусадку и рисунок немного деформируется. Поэтому два шаблона, особенно больших плат, бывает сложно совместить точно и приходится идти на компромисс, совмещая рисунок с небольшим сужением дорожек. Таже проблема возникает при совмещения шаблона с отверстиями на плате. Струйный принтер лишён данного недостатка, так как не нагревает плёнку во время печати.

Пример готовых двухслойных шаблонов:

С шаблонами разобрались. Дальше выбираем подходящий по размерам кусочек текстолита. Текстолит можно вырезать без запасов по краям (прямо точь в точь по размеру фотошаблона). А можно обрезать и после, как это сделал я.

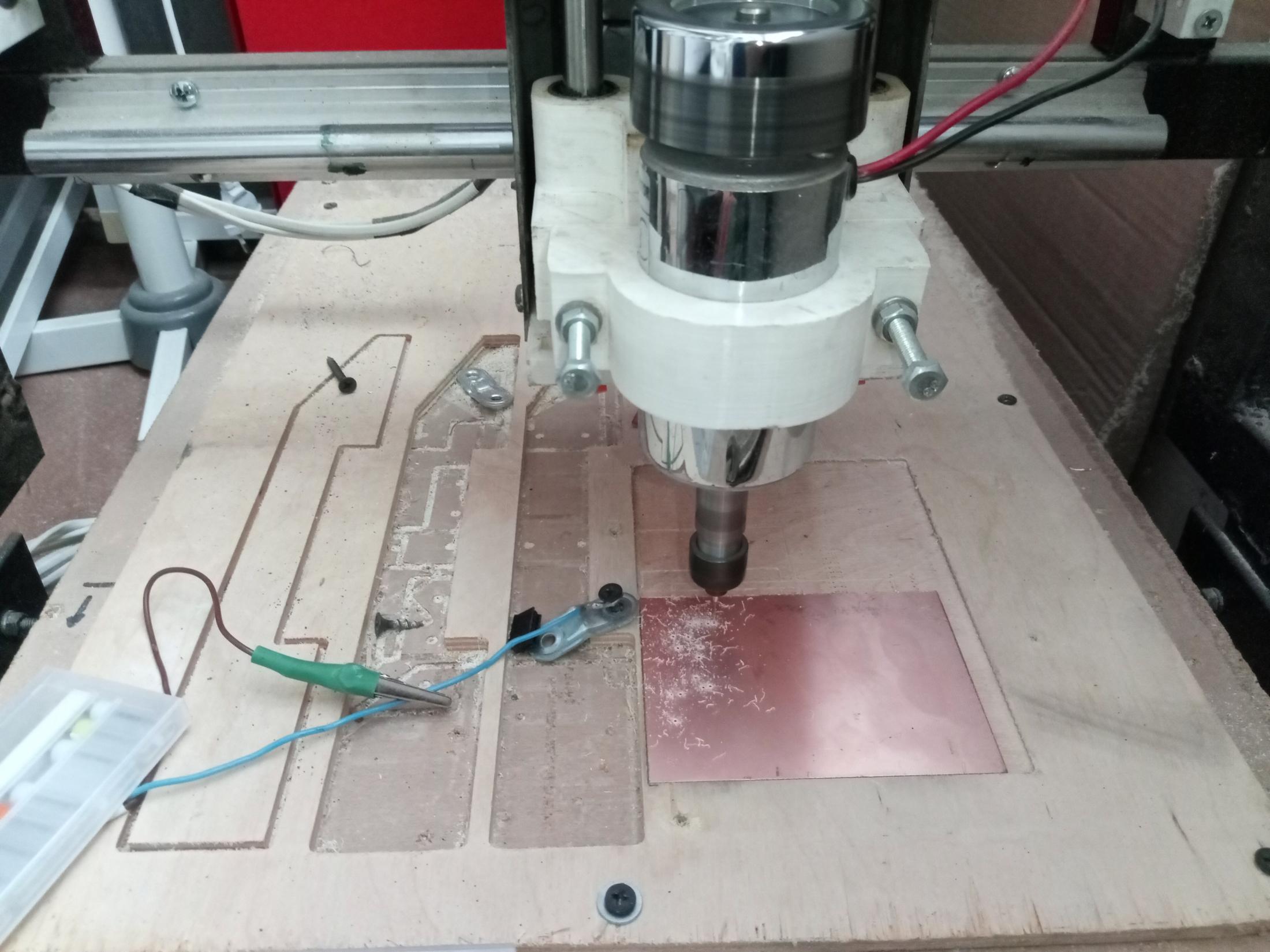

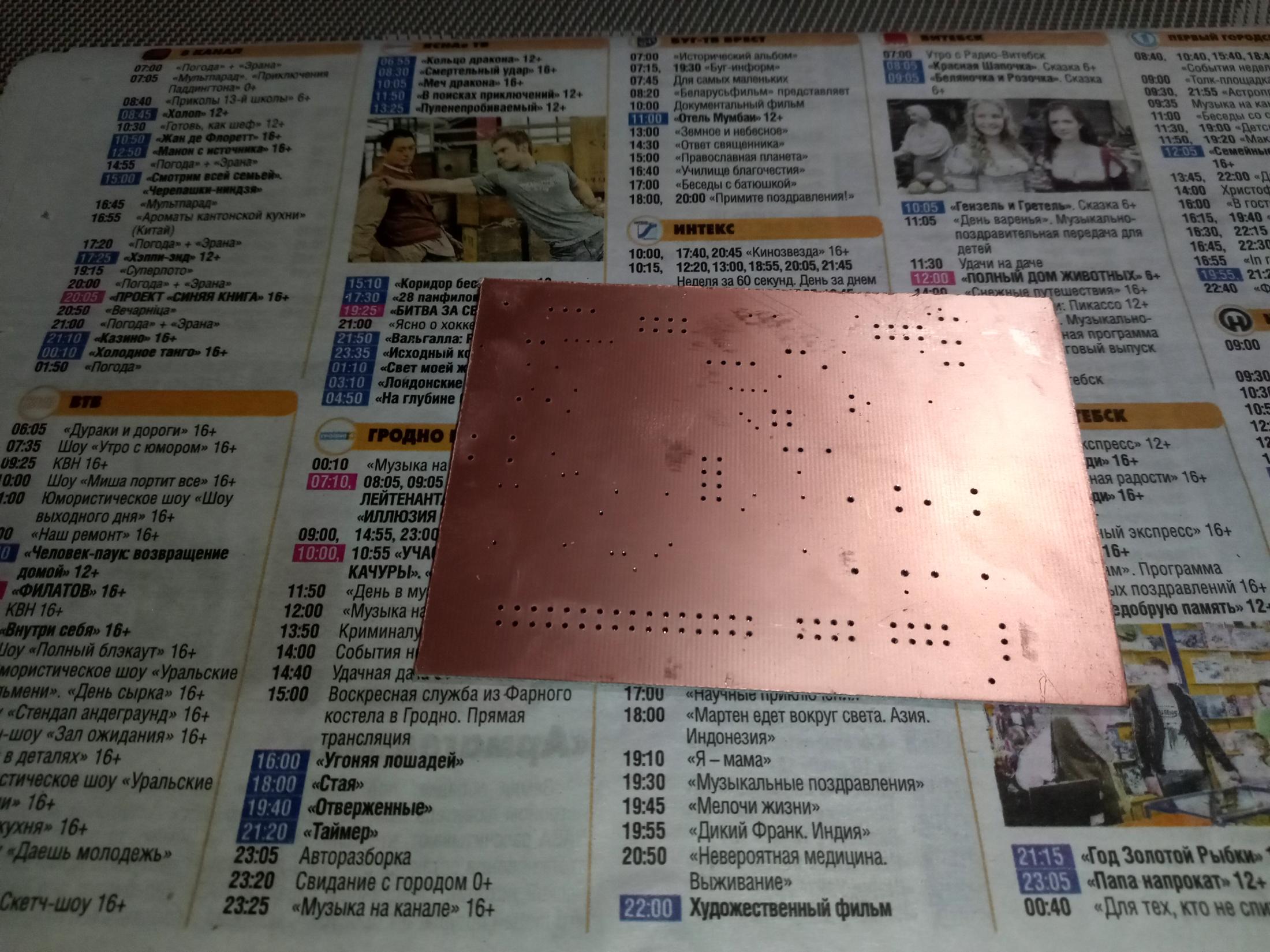

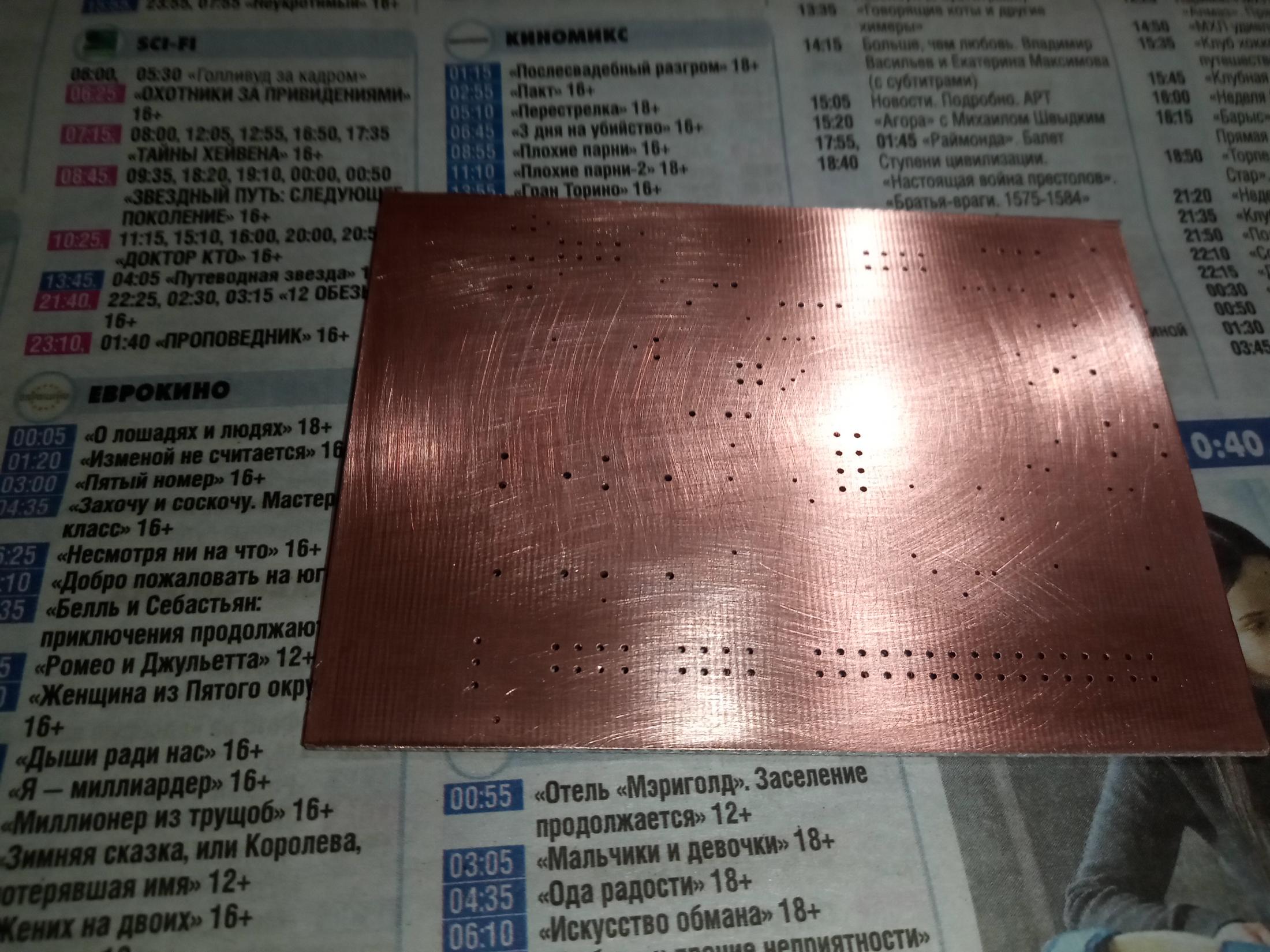

Так как я буду делать двухстороннюю плату, то сначала я буду её сверлить. Для этого у меня есть ЧПУ фрезерный станочек. При его отсутствии можно наложить на текстолит напечатанный на бумаге рисунок платы и разметить отверстия или сверлить прямо через бумагу по рисунку.

Для односторонней платы этот этап можно пропустить и сверлить после травления. Двухстороннюю плату тоже можно сразу не сверлить целиком, а лишь просверлить 2-4 отверстия по углам (которые нужно нарисовать при разводке платы) для совмещения фотошаблона с обеих сторон.

Вот как получается на станочке с использованием карбидовых свёрел разного диаметра:

Затем готовим плату для нанесения фоторезиста. Для просверленной платы я использую два типа наждачки: 240-ю для грубой обработки краёв и отверстий и 400-ю или мельче для финишной обработки. Текстолит без отверстий можно сразу шлифовать самой мелкой наждачкой. Всякие извращения, типа потереть ластиком — не подойдут. Поверхность должна быть чуть-чуть шершавая (для лучшей адгезии фоторезиста, как для ЛУТа). После наждачки моем плату с моющим средством (типа «Пемолюкса» и ему подобных). Высушиваем. Должно выглядеть как-то так:

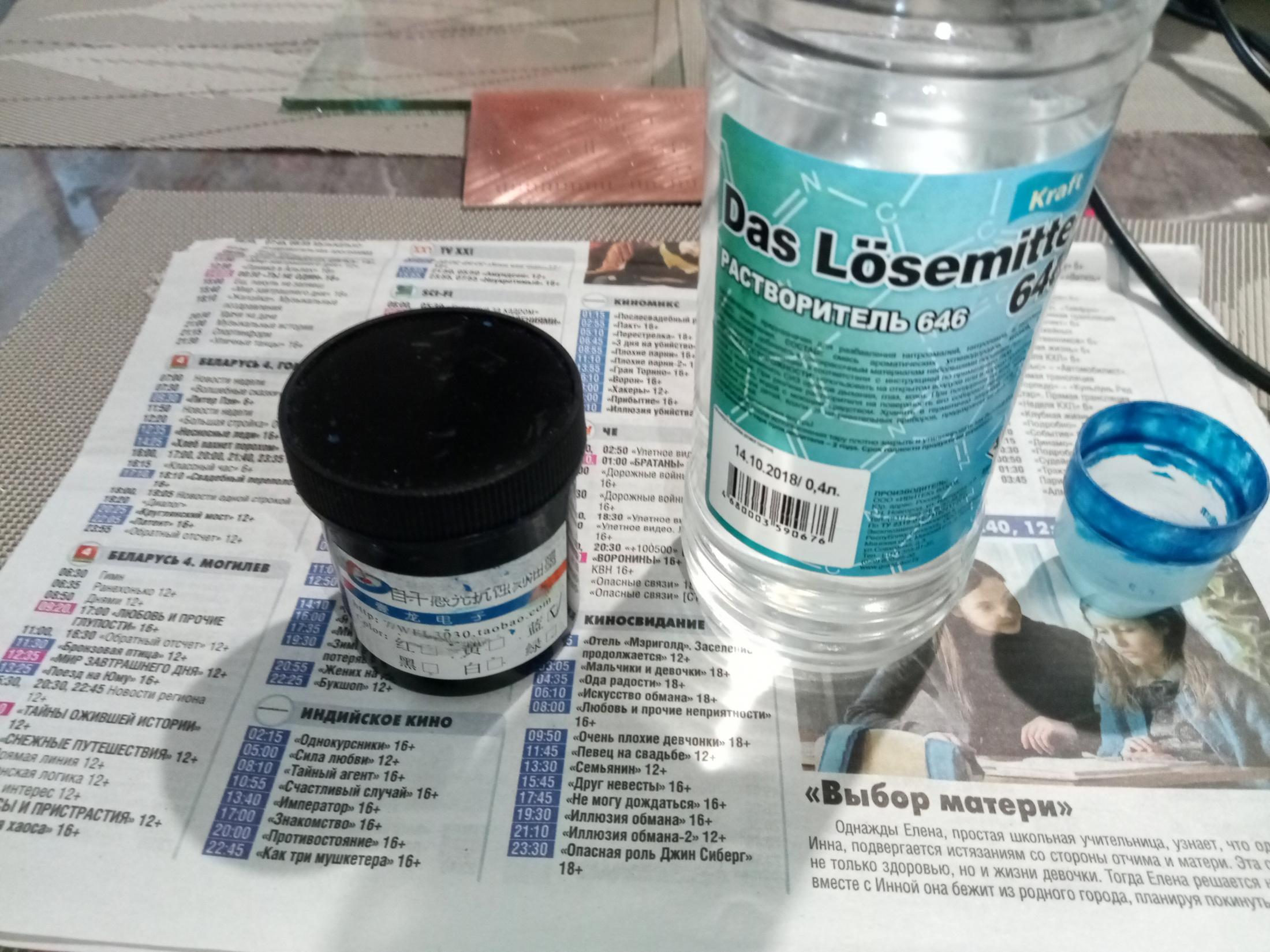

Плата для нанесения фоторезиста готова. Теперь нужно приготовить сам фоторезист. Из банки он достаточно густой, скорее всего для нанесения с помощью трафаретной сетки. Поэтому его надо развести. Покупать для этого чудодейственное «банановое масло» у китайцев, которое они предлагают за баснословные деньги вместе с фоторезистом, смысла нет никакого. Отлично подходит обычный 646-й. Для удобного дозирования я использую шприц.

Неразбавленный фоторезист выглядит так:

Теперь ещё один важный момент. Как разводить фоторезист? Тут надо пробовать самим. Определённых пропорций нет. Это искусство, которое приходит с опытом. Если развести его слишком густо, то слой получится очень толстый и слишком неравномерный. Если слишком жидко, то при сушке будут образовываться «кратеры» непокрытые краской. Скажу только, что разбавленный фоторезист должен быть интенсивной окраски, по яркости раза в два ярче неразбавленного, по консистенции — чуть гуще растворителя.

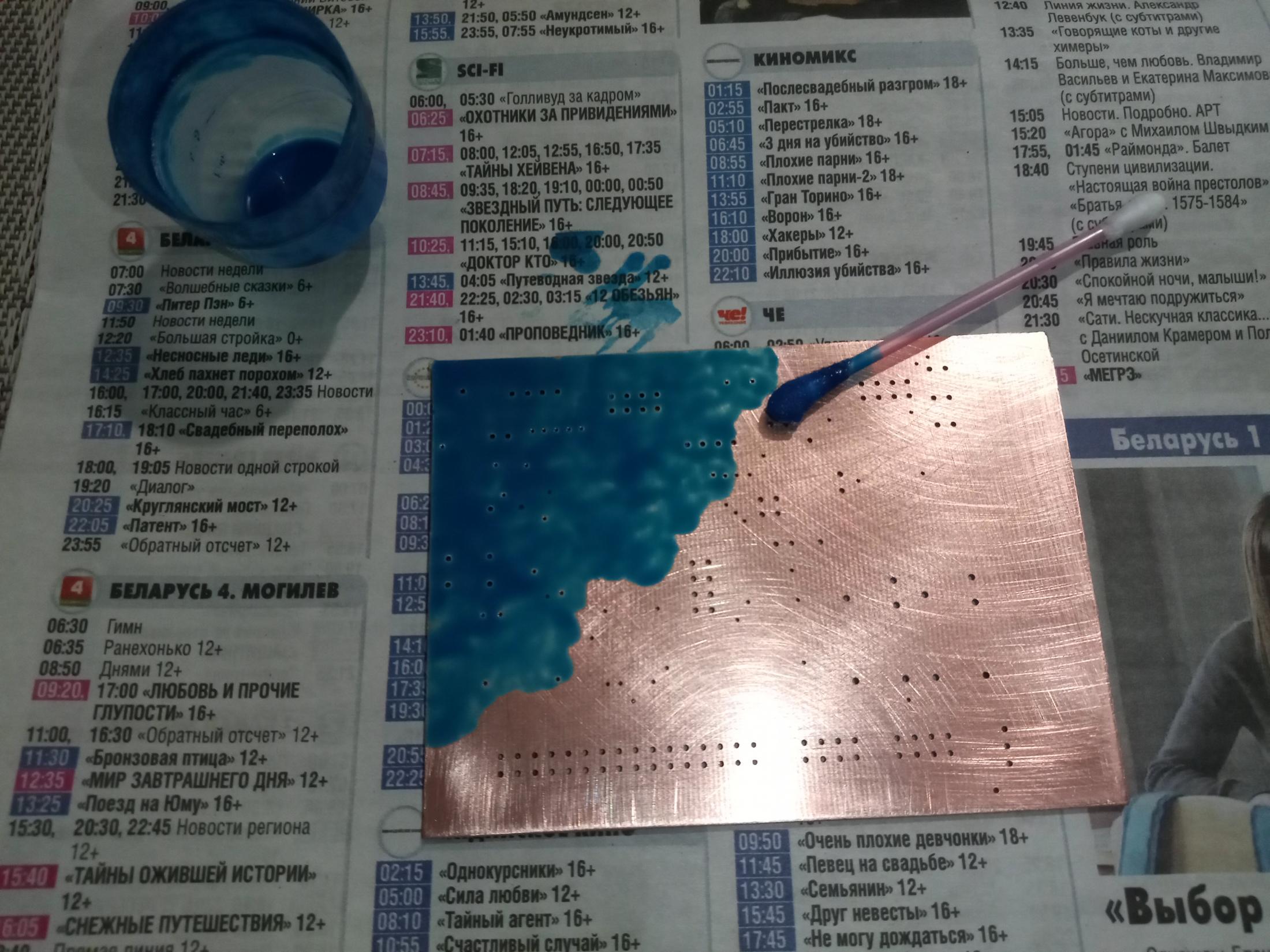

Далее — наносим краску на плату. Я пробовал наносить кисточкой, как на фотографиях продавца, но получается полная ерунда, сплошные разводы. Я наношу ватной палочкой методом «нашлёпывания» — то есть штампую точками. Получается как-то так.

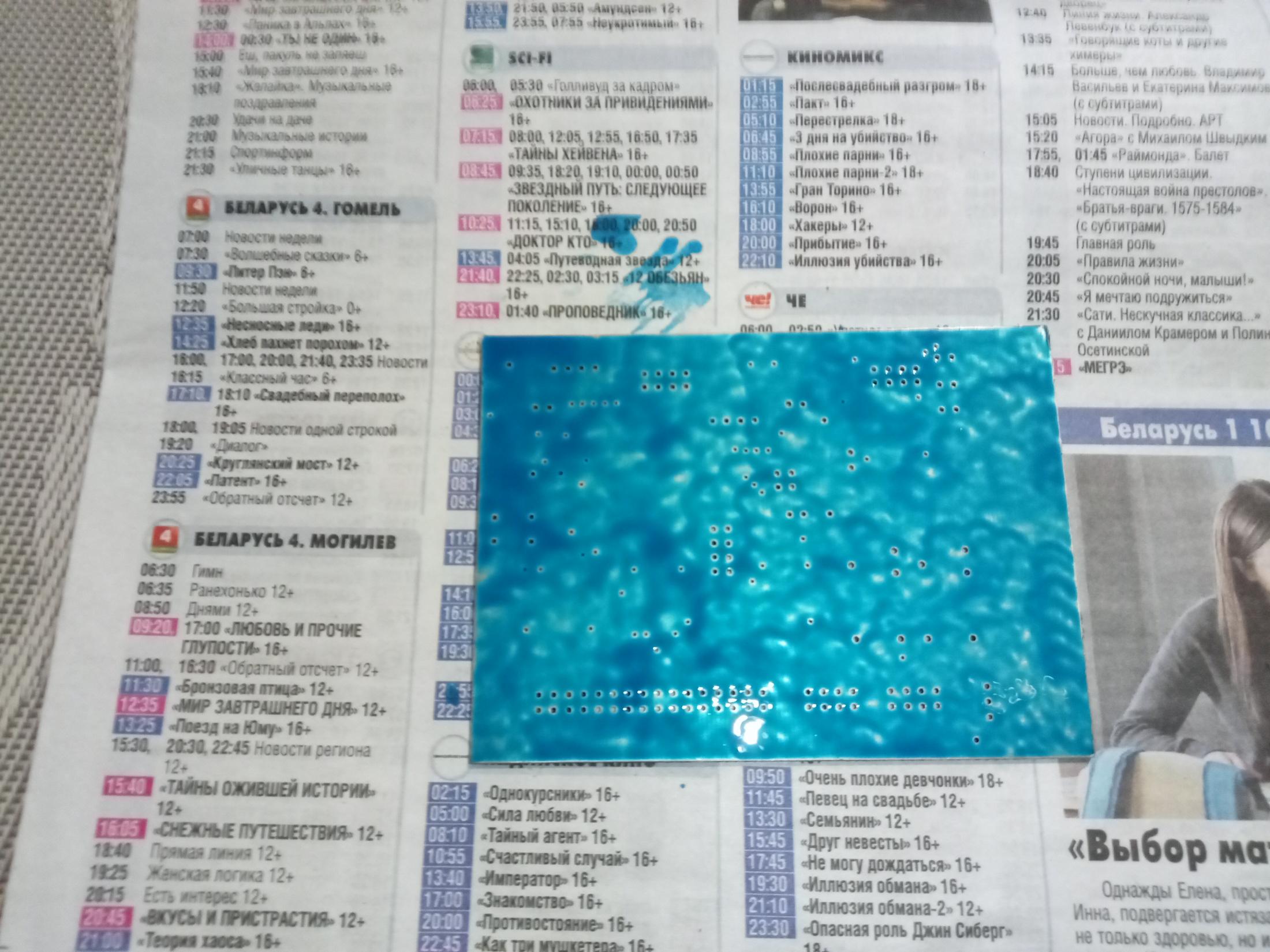

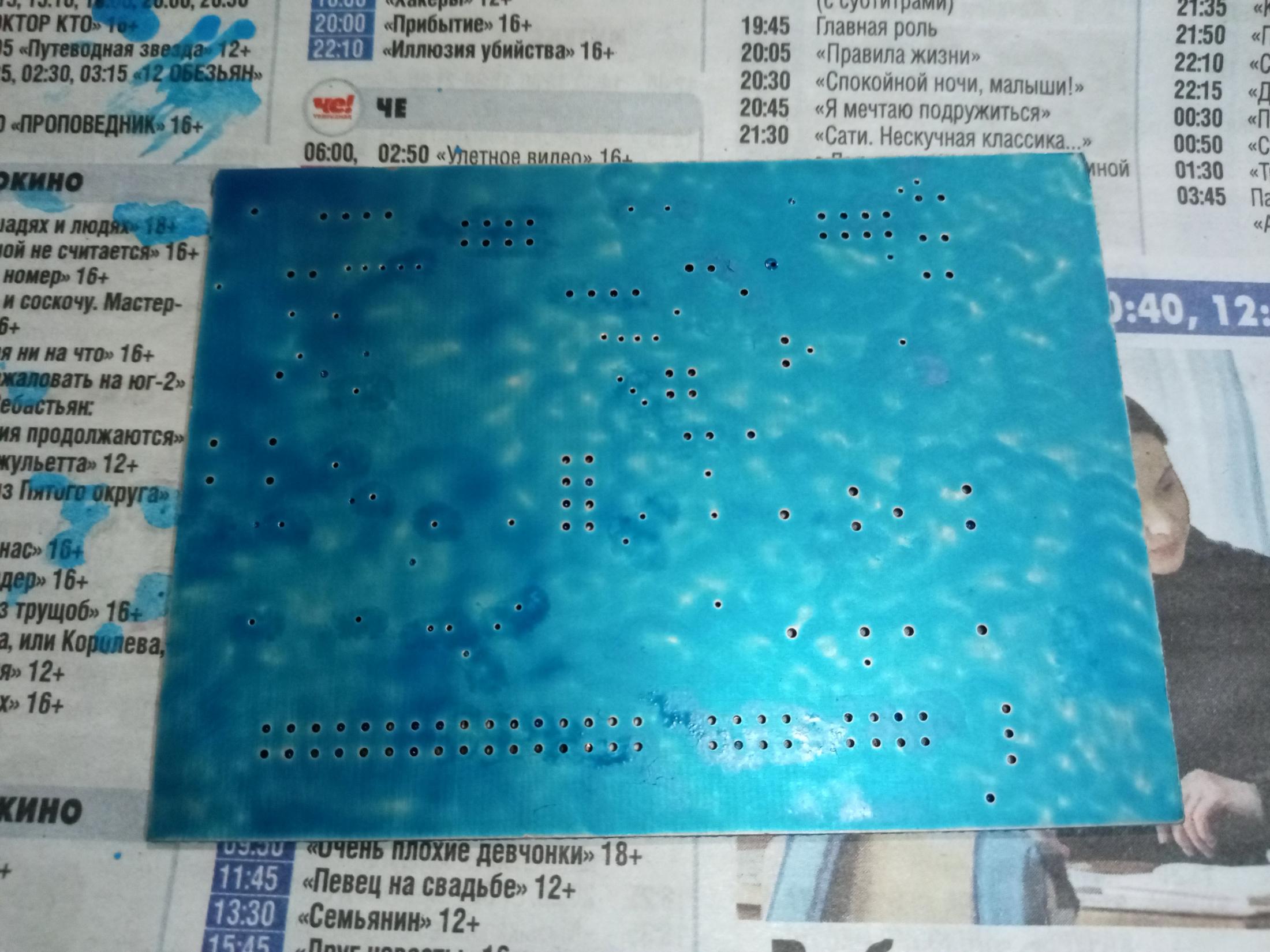

Не пугайтесь, если слой не совсем равномерный. Главное, чтобы не было «проплешин» краски. Но старайтесь размазывать и разшлёпывать толстые участки краски, иначе вам надоест её сушить. Должно получиться примерно так (как видно, в некоторых местах я подкрашивал ещё одним слоем):

После нанесения краски — сушим. Я это делаю термофеном от паяльной станции. Температуру выставляю 165 градусов. Для ускорения процесса я нагреваю, а затем остужаю плату. И так, обычно, раза три. Когда краска высыхает, она из глянцевой становится матовой. Тут главное не перегреть. Также можно просто ждать, пока высохнет сам или на батарее, но это очень-очень долго. При сушке феном правильно нанесённый слой можно высушить за 1-3 минуты в зависимости от площади платы. И да, хотя фоторезист не особо боится дневного освещения, старайтесь не проводить все манипуляции с ним под прямыми солнечными лучами.

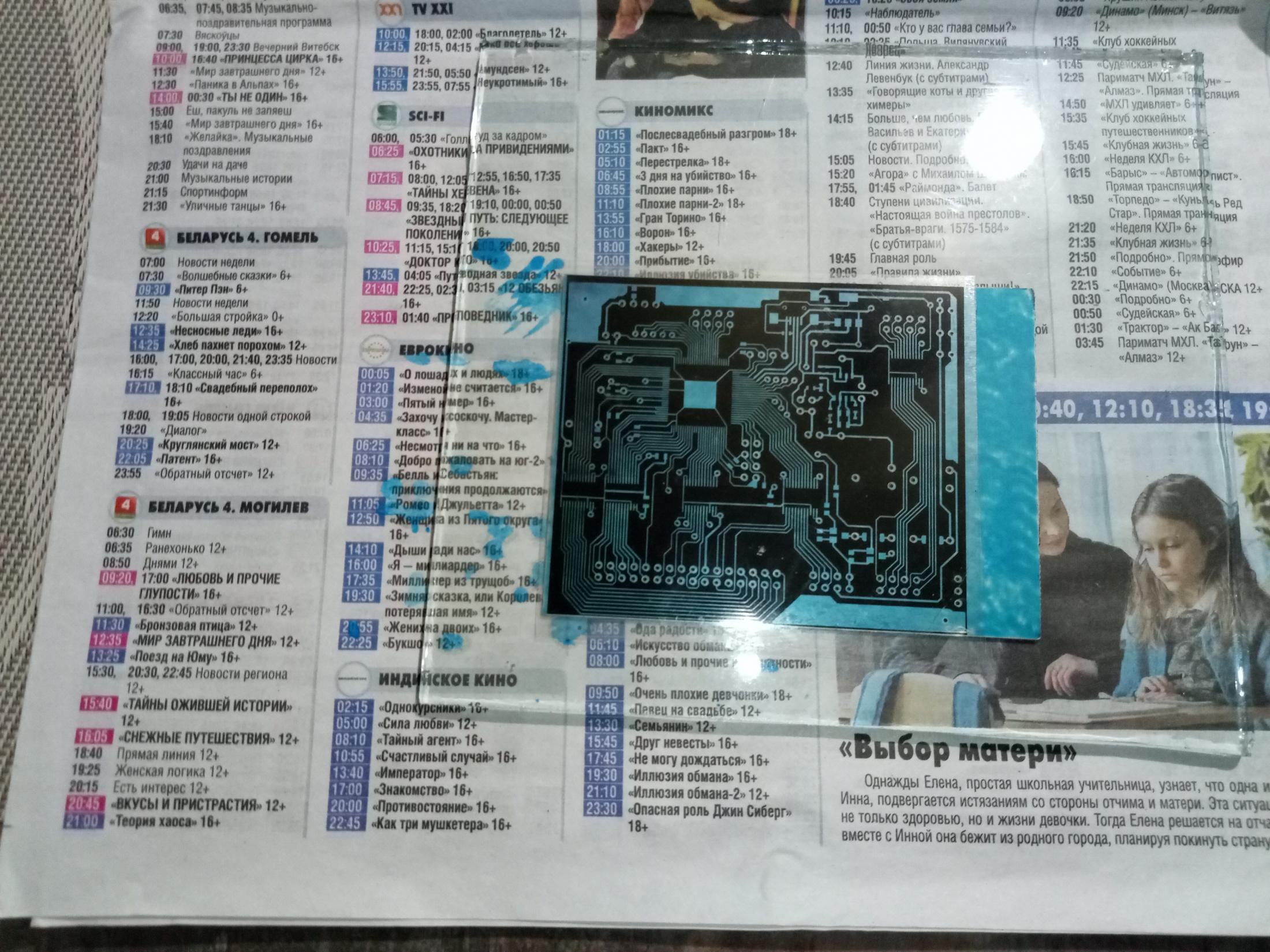

Всё, фоторезист нанесён. Накладываем фотошаблон, совмещаем рисунок с отверстиями и накрываем стеклом, так, чтобы фотошаблон максимально плотно прилегал к плате. При необходимости — чем-нибудь прижимаем стекло.

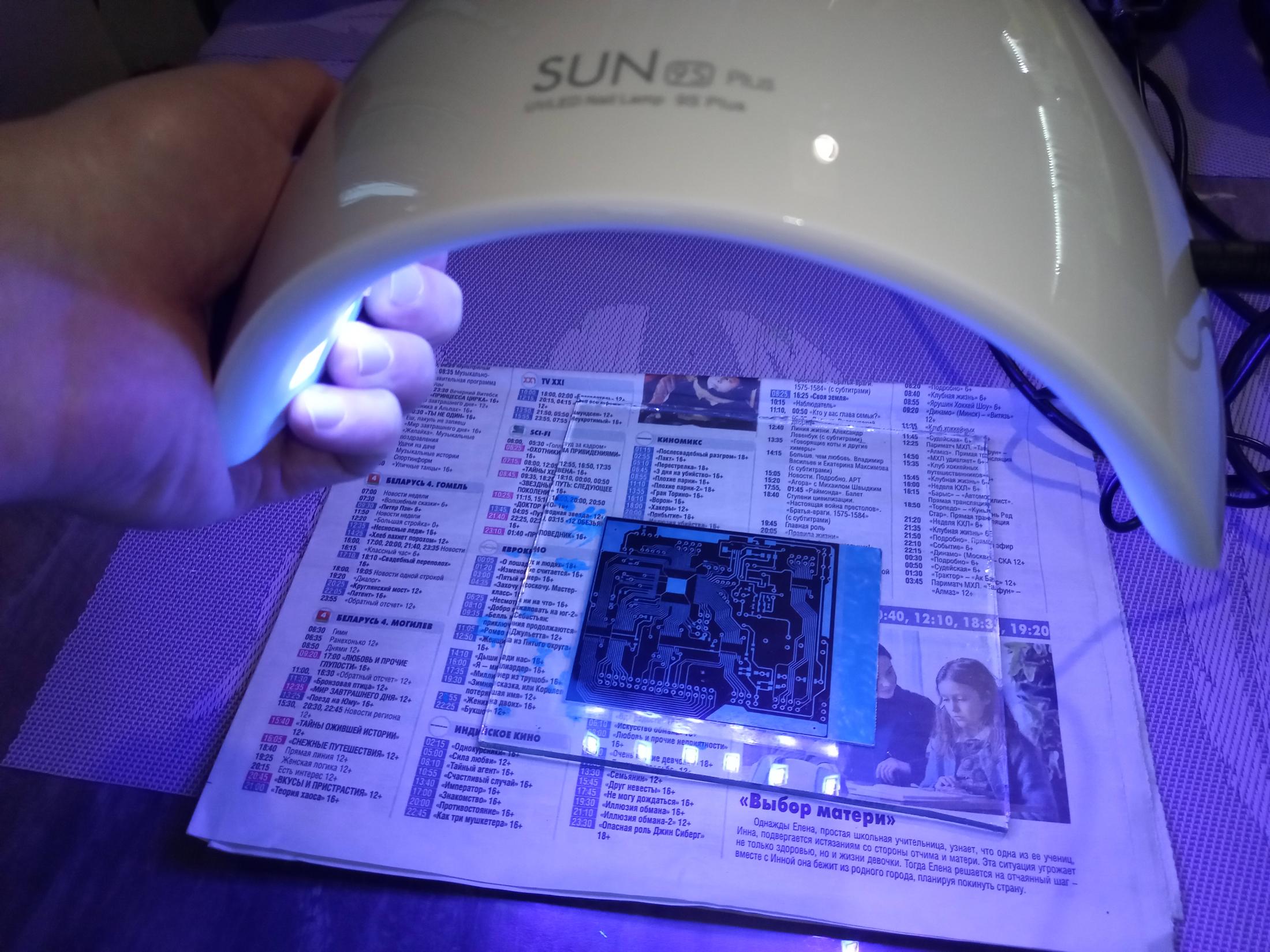

Далее засвечиваем плату. Время засветки нужно подбирать индивидуально. Оно зависит от мощности лампы, толщины слоя и качества фоторезиста. LED лампы засвечивают намного быстрее, чем люминисцентные. Я засвечиваю LED лампой для ногтей 90-100 секунд. В общем — экспериментируйте. Если недодержать экспозицию, можно при проявке смыть дорожки, если передержать — могут затвердеть переходы между близко расположенными дорожками. Расстояние от лампы до платы примерно 15-20 см.

После засветки — снимаем стекло, фотошаблон и можно проявлять. Для проявки используется раствор кальцинированной соды. Её можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. При отсутствии в крайнем случае можно попробовать крепкий раствор пищевой соды или, если есть, слабый раствор щёлочи (например, «Крот» для промывки канализационных труб или ему подобное средство). Я использую вот такую:

Концентрация раствора — на глаз. Но без фанатизма. Воду наливать желательно слегка тёплую.

Погружаем нашу плату в раствор. Почти сразу вы увидите проявляющийся рисунок. Для ускорения проявки я использую мягкую кисточку. Можно поочерёдно окунать в соду и смывать под струйкой воды из крана.

Сушим. Если плата односторонняя подправляем при наличии мелкие недочёты. Я использую тонкий перманентный маркер.

Если плата двухсторонняя, повторяем все действия для второй стороны, начиная от нанесения фоторезиста. Важно! При проявке второй стороны, не забываем проверять первую, на неё наверняка попадёт фоторезист через просверленные отверстия. Просто смываем его проявочным раствором.

После нанесения рисунка на плату — переходим к травлению. Здесь всё стандартно. Я предпочитаю медный купорос, иногда, если есть — хлорное железо. Грею на водяной бане. Крайне не рекомендую травить в перекиси водорода с лимонной кислотой. Не знаю, как всё получается в множественных видео на ютубе, но у меня от пузырьков отваливался и плёночный и баночный фоторезист.

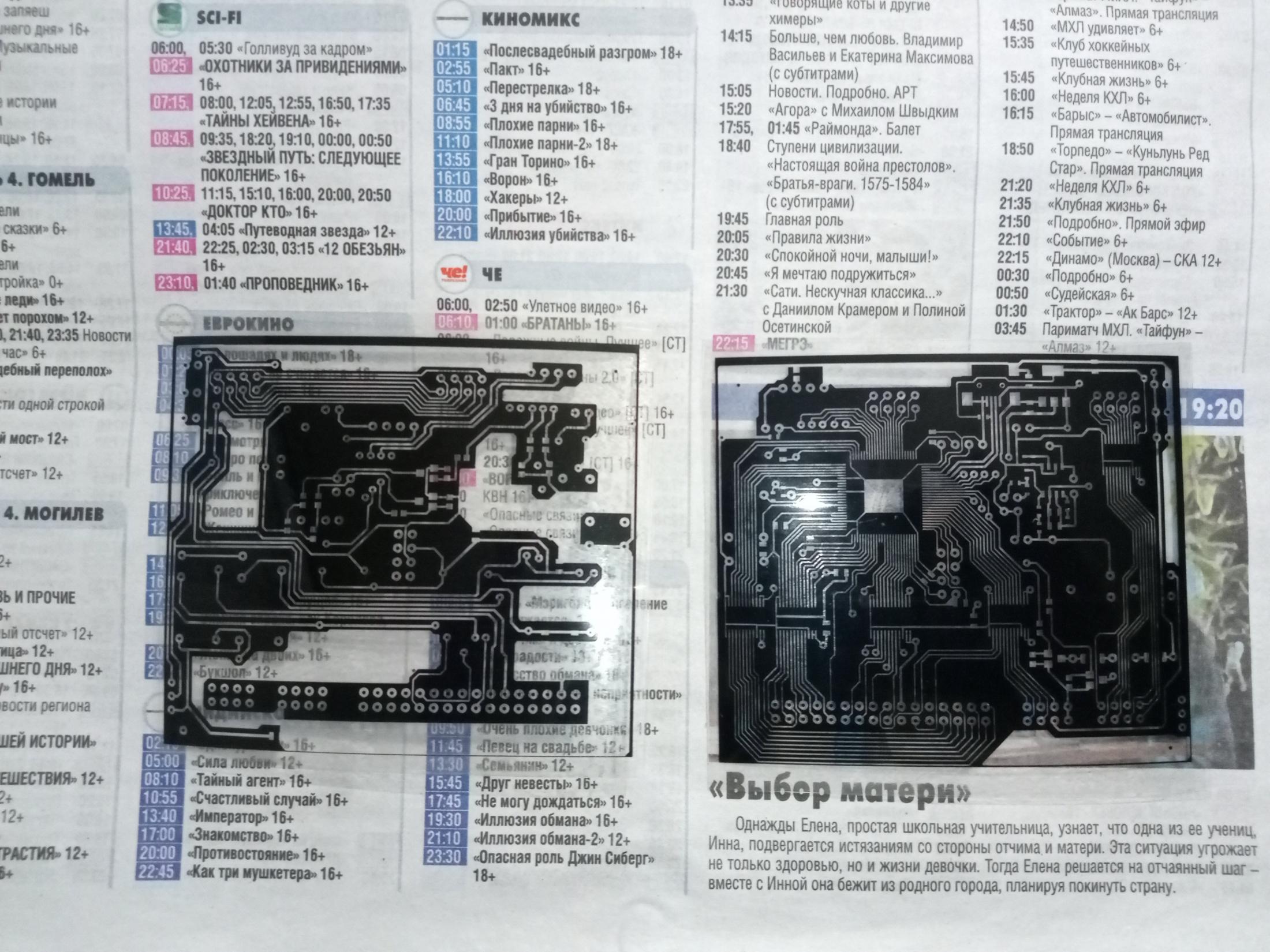

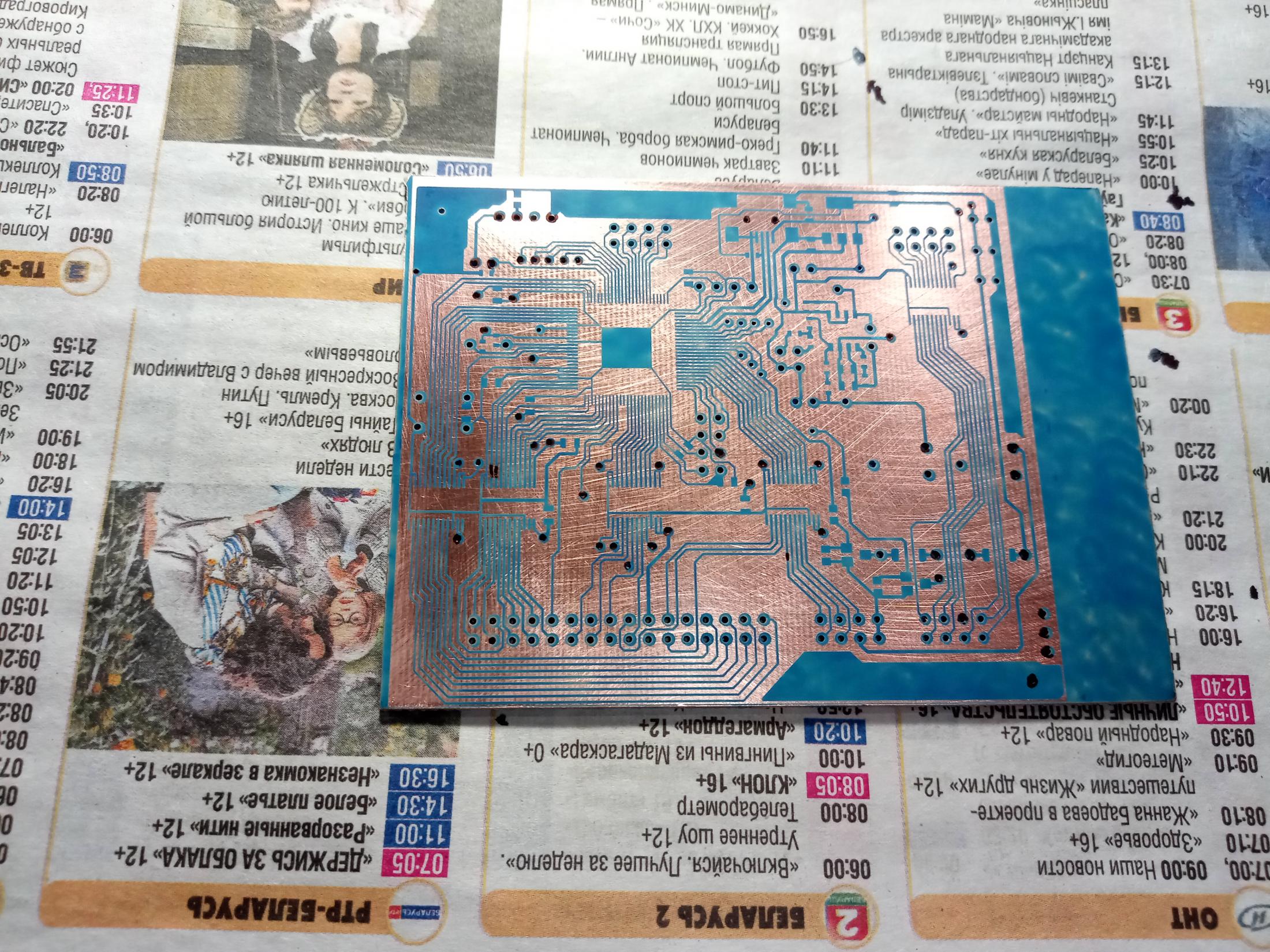

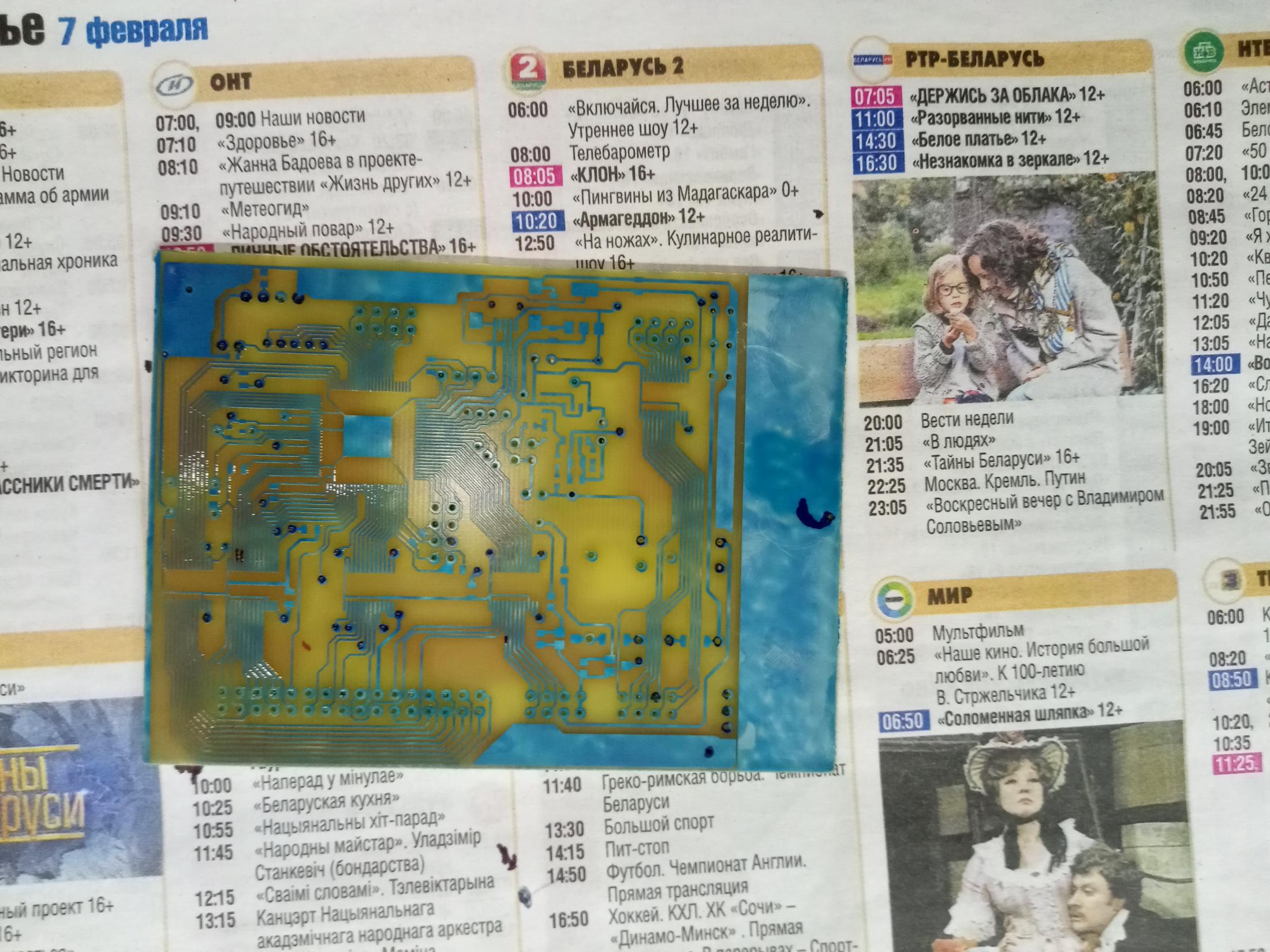

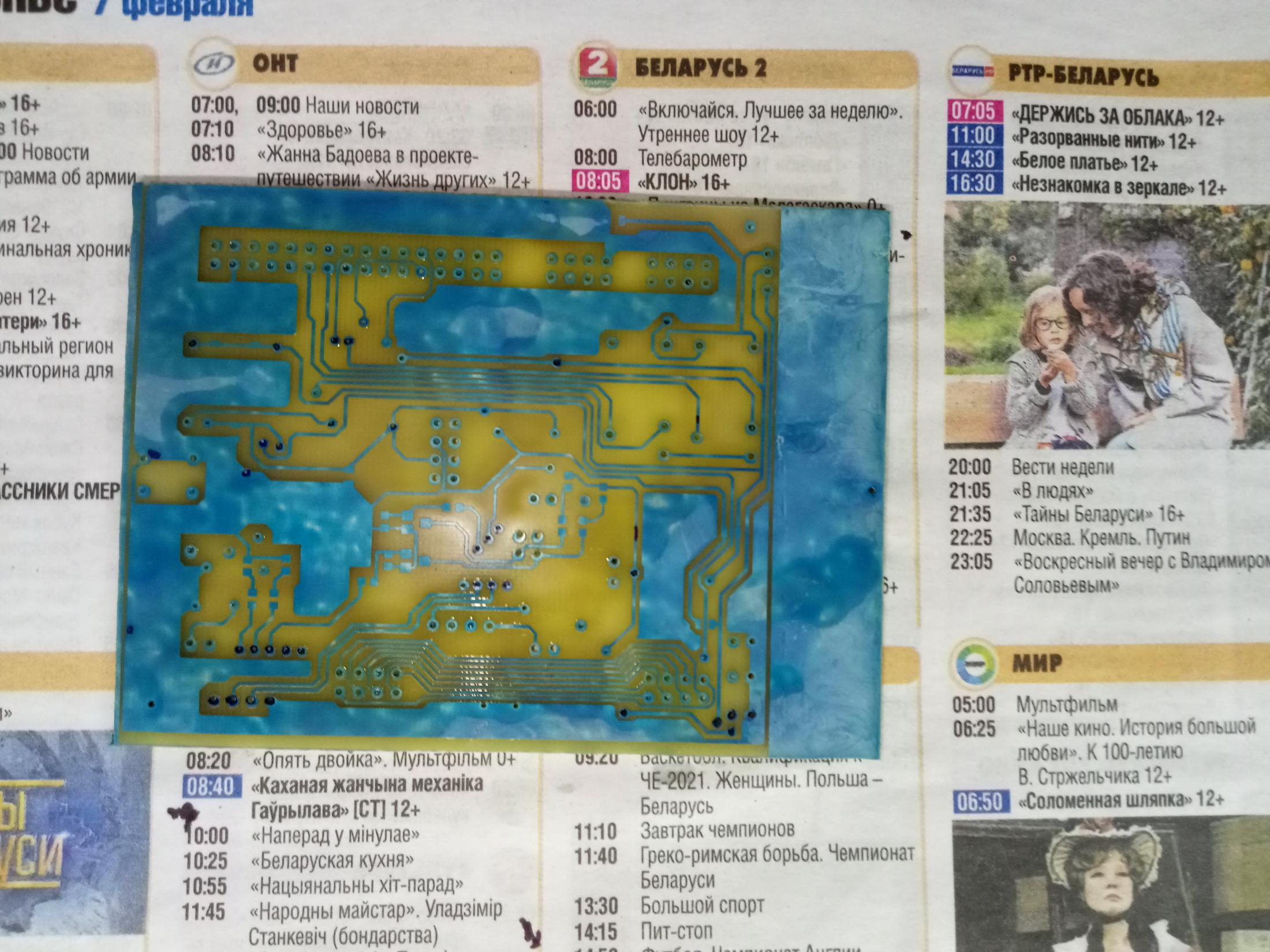

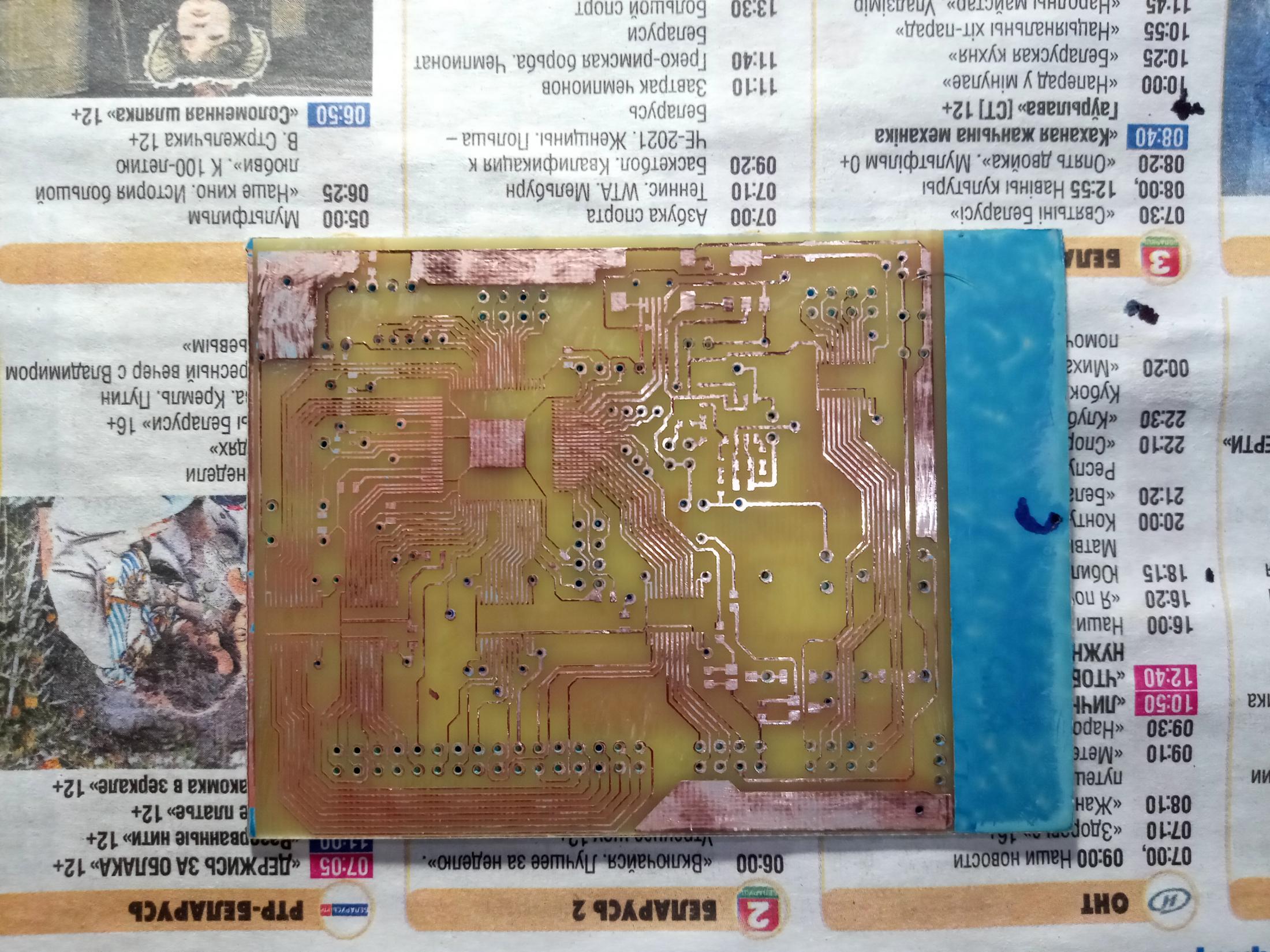

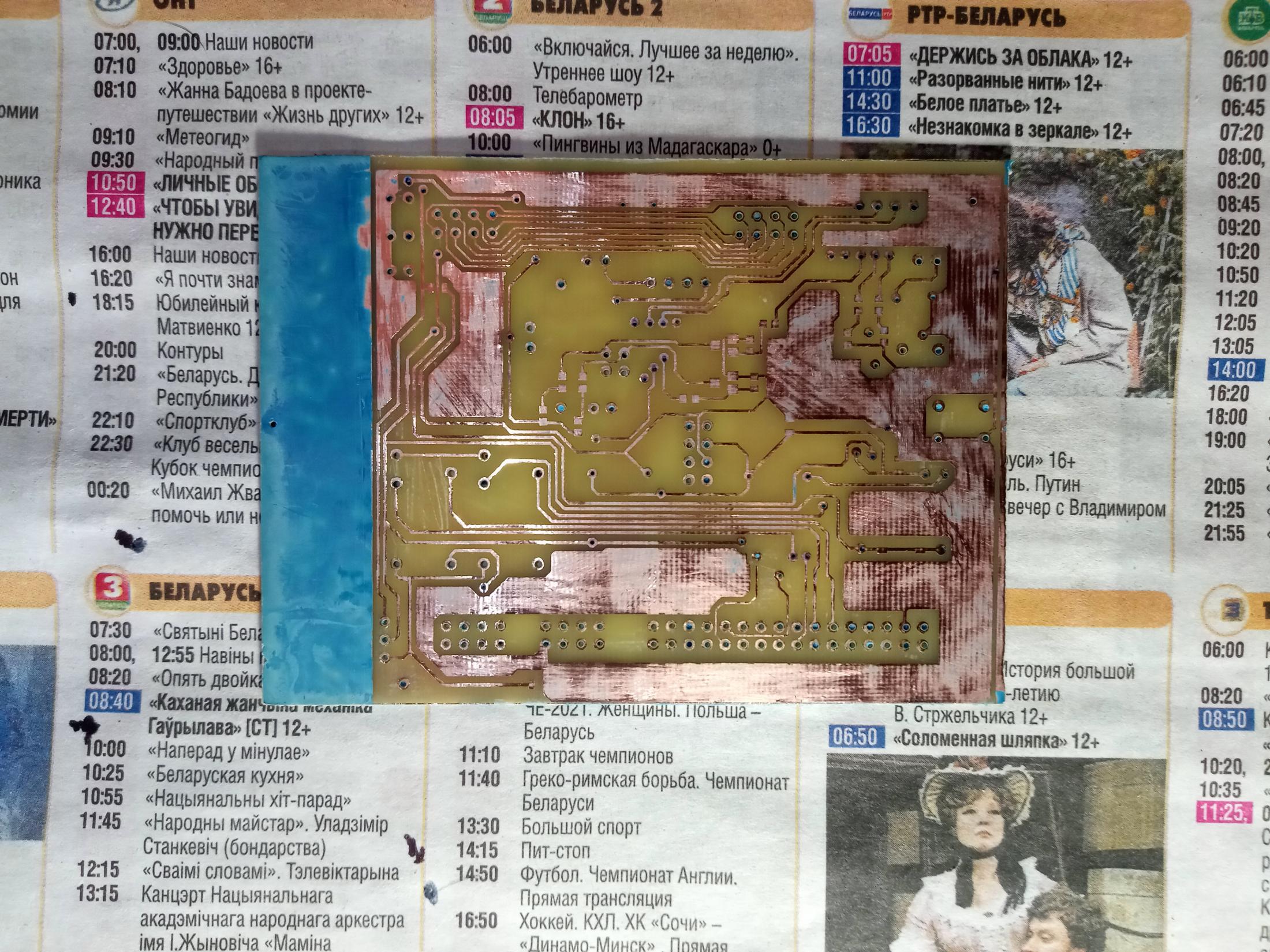

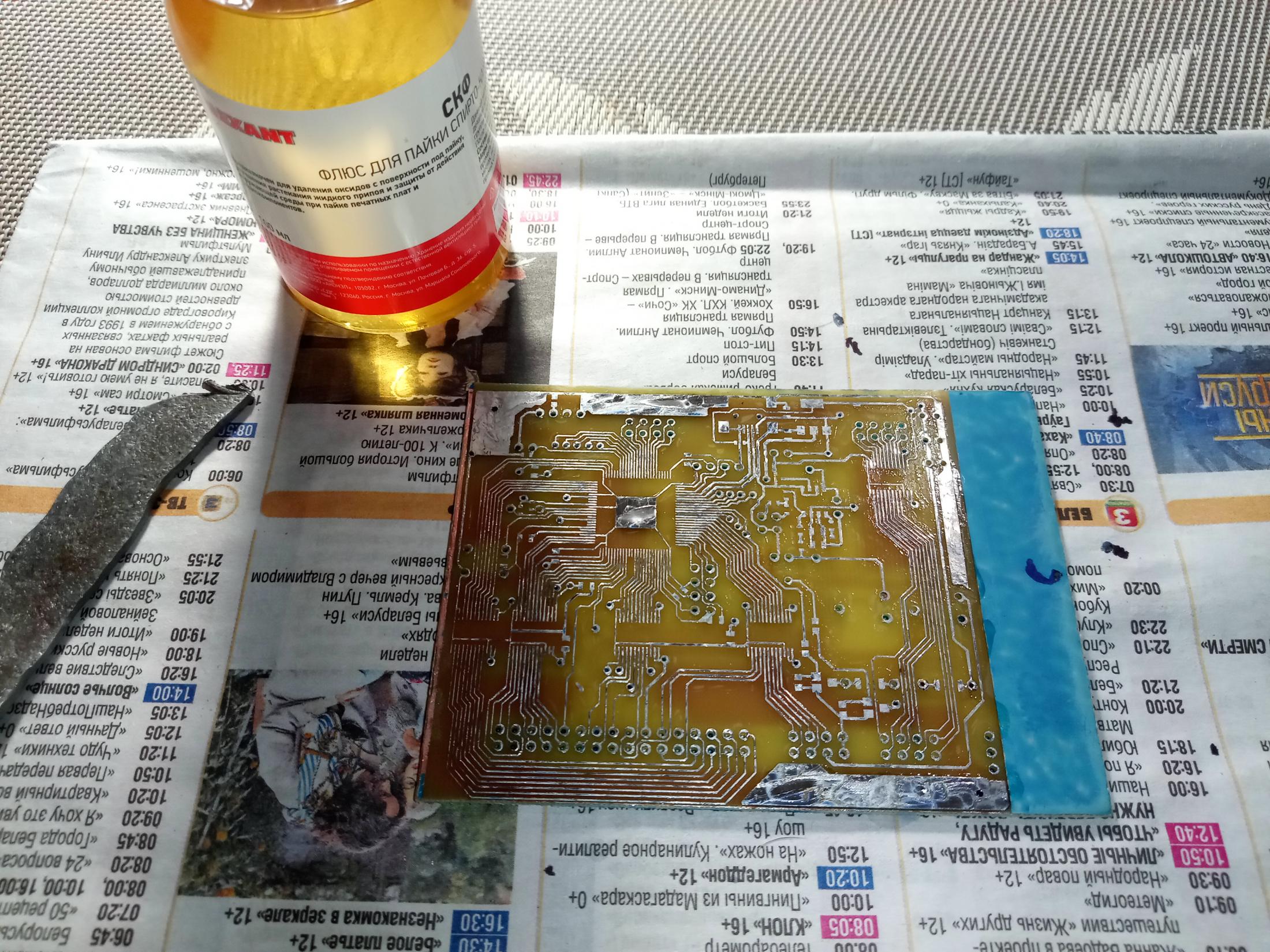

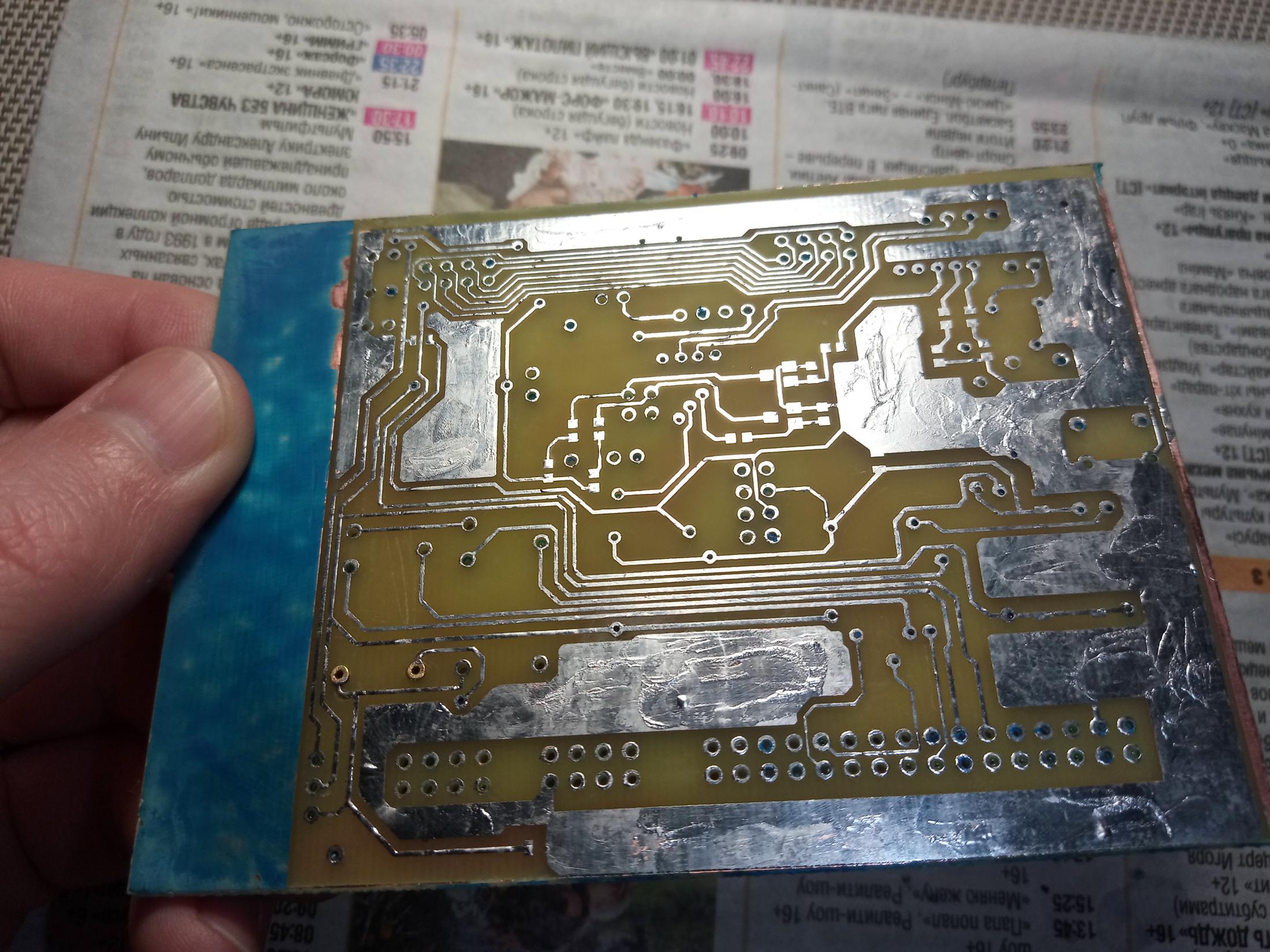

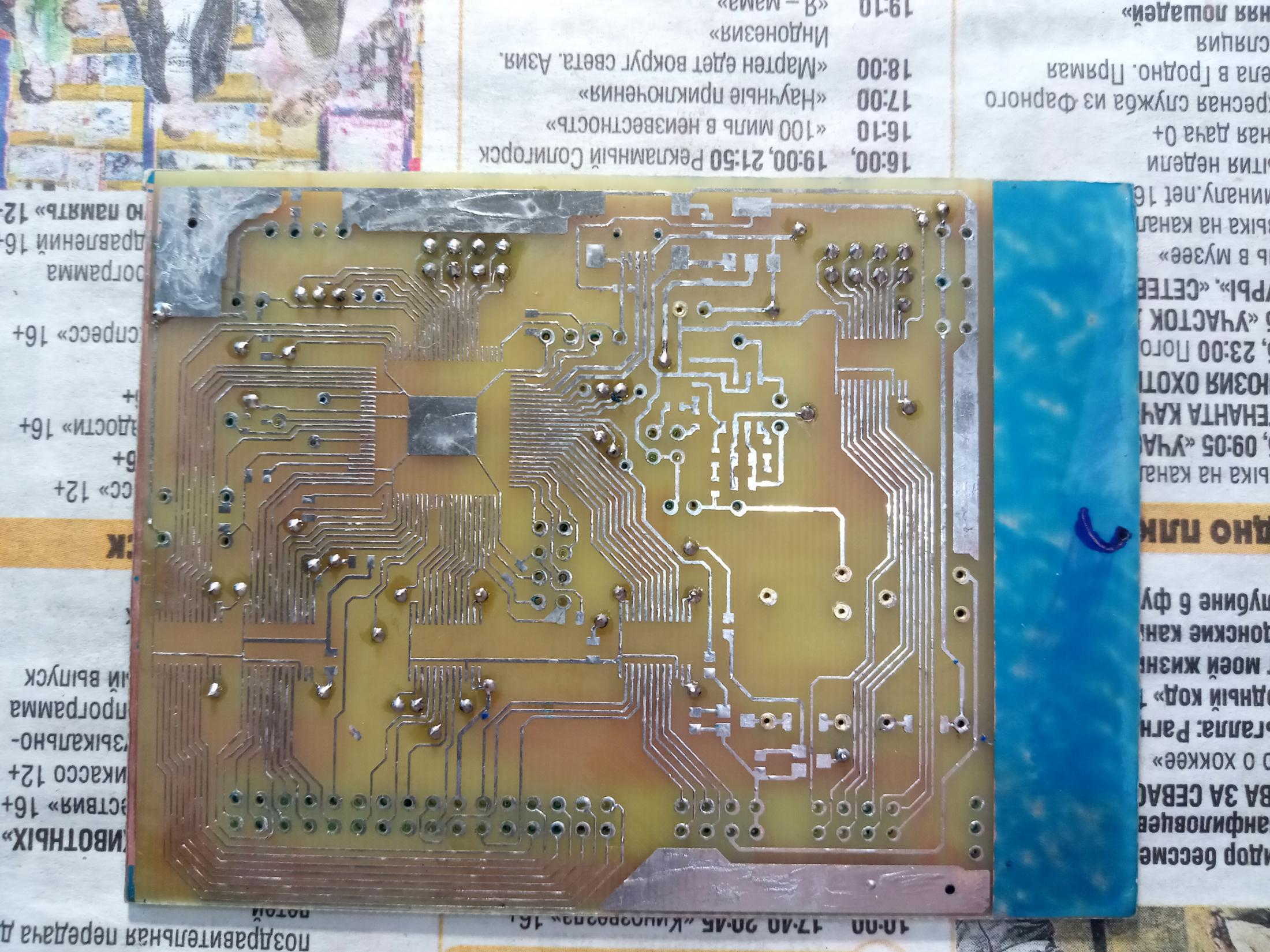

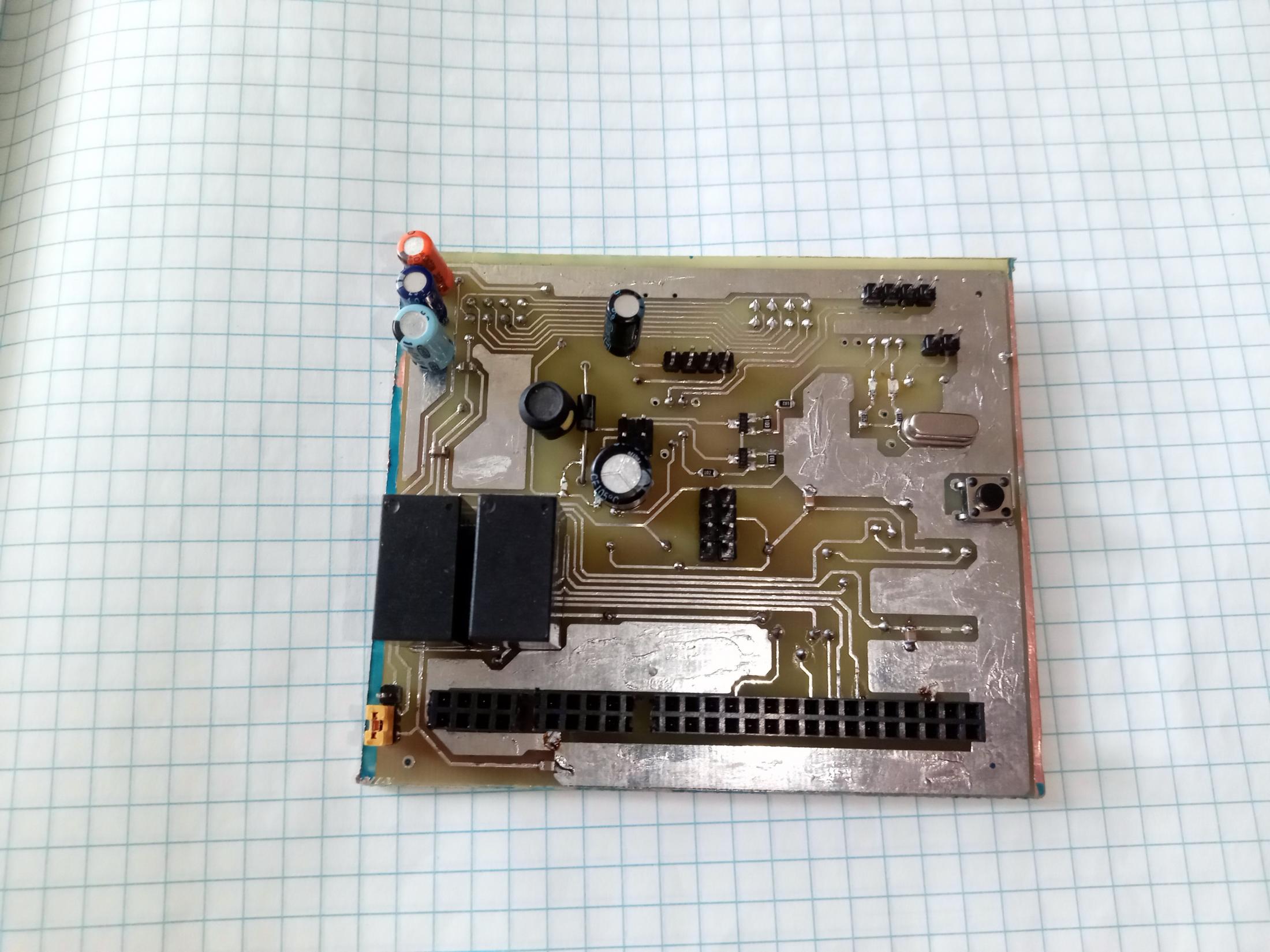

Готовый результат после травления:

Осталась самая малость — очистить плату от краски. В идеале можно опустить плату в раствор «Крота», краска размякнет и отвалится. Получается идеально! Но для этого нужно дополнительное время и химикаты. Я просто удаляю краску с помощью не очень острого кухонного ножа. Получается не очень чисто, но лужению дорожек не мешает.

В принципе — плата готова. Если вы сразу не просверлили отверстия, то лучше это сделать на данном этапе.

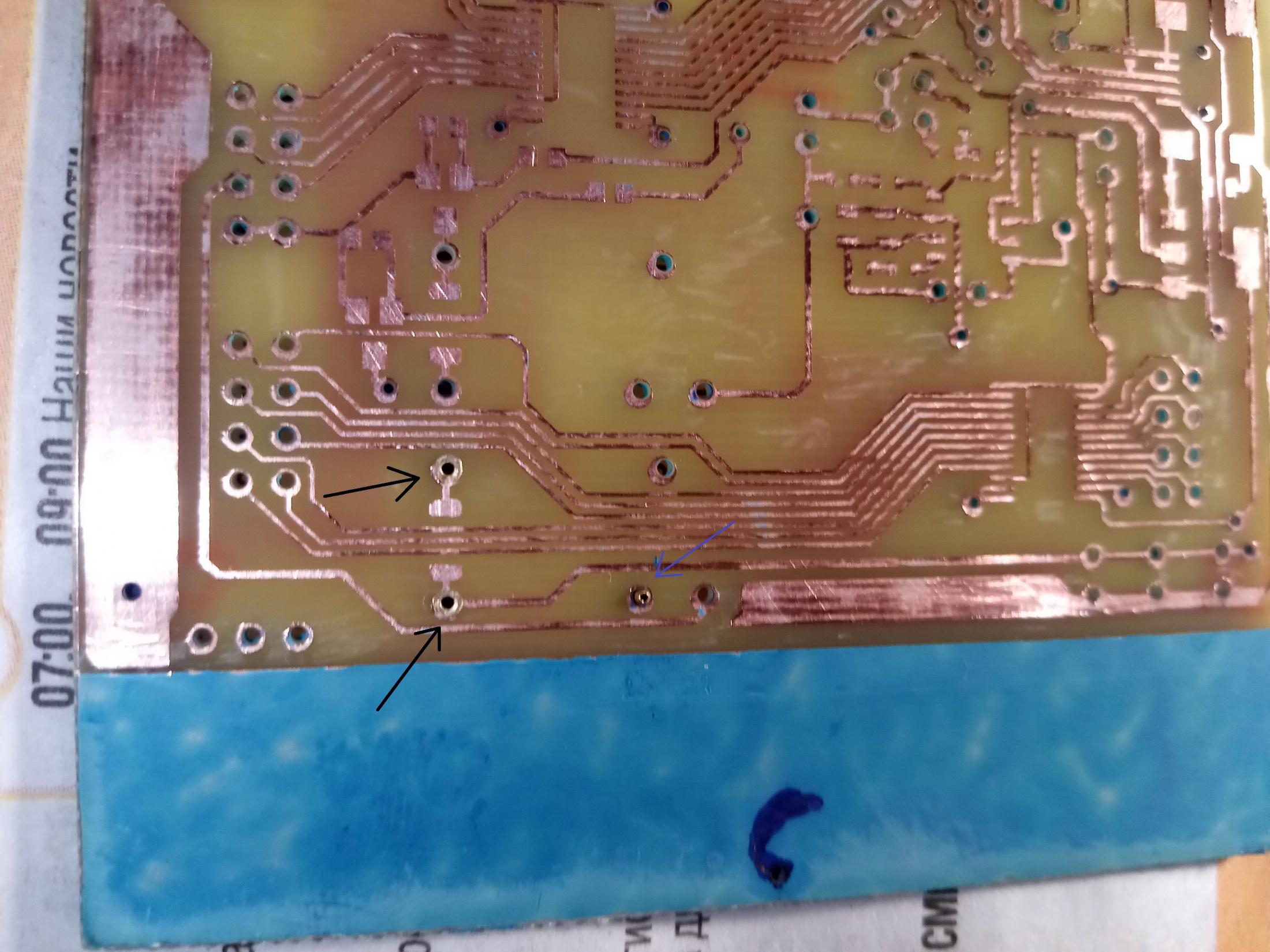

Также на этом этапе для двухсторонних плат я делаю переходные отверстия (именно отверстия, а не соединения). Для этого я купил на Aliexpress набор заклёпок (или пистонов) для печатных плат. Я брал размером 0,9х2,5 мм. Это самый маленький размер. Подходят для ножек DIP микросхем, тонких резисторов и конденсаторов и др. Штыревые разъёмы «мамки» еще можно запихать, «папки» уже не влазят. На фото ниже также запечатлён самодельный заклёпочник, выточенный из обычного гвоздя в обычной дрели обычным надфилем.

Расклёпываю молотком, плату ложу на второй молоток.

Готовый результат на картинке ниже. Черные стрелки указывают на готовые отверстия, синяя — на ещё не расклёпанный пистон.

Теперь можно нанести защитный слой на дорожки. Паяльная маска — слишком трудоёмка и дорога. Поэтому я просто залуживаю дорожки и полигоны. Тут уже на любителя. Можно сплав Розе, можно «Жидкое олово» (мне не очень понравилось, раствор быстро выдыхается, слой тонковат и паяется плохо) или самый дешёвый вариант — вручную. Я использую флюс СКФ (это раствор канифоли в спирте, он очень дешёвый и достаточно эффективный). Также им хорошо паять мелкие микросхемы.

Фото не очень хорошего качества. Может показаться, что дорожки с дефектами, но это блеск олова с флюсом.

Далее можно запаивать соединения между слоями платы и детали.

Как обычно накосячил при разводке платы, пришлось «кидать соплю». Очень огорчаюсь, когда так получается. Еще раз повторю — проверяйте трижды плату при разводке!

Качество платы, конечно, далеко от идеала (до «Резонита» или «PcbWay» далеко). Но для домашних поделок очень даже сносно. А главное — дёшево и быстро. При определённой сноровке вы будете штамповать платы данным методом на раз-два! И вряд ли захотите возвращаться к ЛУТу, если использовали его раньше. И не забываем, что фотошаблоны для данного метода можно использовать сколько угодно раз!

На этом, пожалуй, всё. Всем удачи в вашем хобби. Надеюсь, моя статья поможет освоить данный метод новичкам, а бывалые найдут в ней полезные моменты для себя.