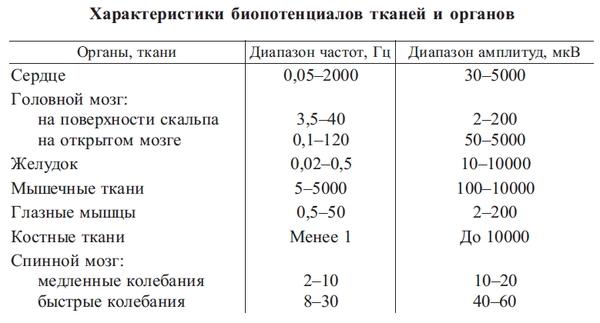

Строго говоря, с медицинской точки зрения описываемое «устройство» нельзя называть «прибором» — оно имеет всего два измерительных электрода и один «земляной», но при подключении к звуковой карте компьютера позволяет регистрировать сигналы амплитудой от 10 мкВ в диапазоне частот от 4 до 20 Гц (по уровню -3 dB). В эти рамки попадают некоторые биопотенциалы, снимаемые при электроэнцефалографии, электрокардиографии и электромиографии [1] (рис.1) и поэтому, для краткости, позволю себе по ходу текста называть его «прибором». Всё-таки, он собирался с прицелом на просмотр альфа-ритмов головного мозга :-), но первоначальная идея в связи с общей сложностью задуманного проекта ни во что не воплотилась и постепенно заглохла, а прибор далее благополучно применяется для контроля сердечной активности при физических тренировках.

Рис.1

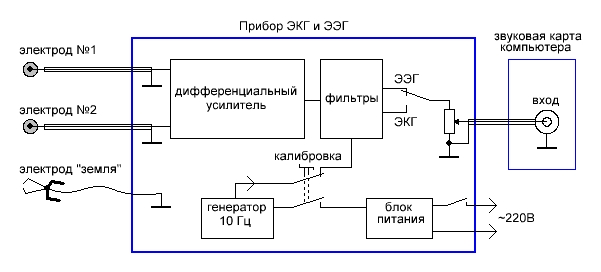

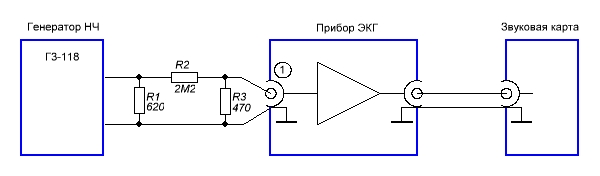

Никаких цифровых фильтров и цифровых обработок в тракте прохождения сигналов нет — только аналоговые. Электрические импульсы, снимаемые электродами с поверхности тела человека, усиливаются, фильтруются и подаются в компьютер (рис.2), где визуализируются (о, какое слово… :-)) при помощи программ SpectraLAB или SpectraPLUS. Сервис этих программ позволяет просматривать полученные данные как в реальном времени, так и в записи.

Рис.2

В основу прибора сначала был взят принцип, использованный Adam Overton [2], но, как обычно это происходит, сначала схемотехника была изменена под наличествующую элементную базу, а затем и совсем переработана. Кроме этого, калибровочный генератор собран на цифровой микросхеме, а питание схемы сделано от сети 220В. Всё устройство конструктивно выполнено в одном корпусе (рис.3) размерами 200х100х45 мм.

Рис.3

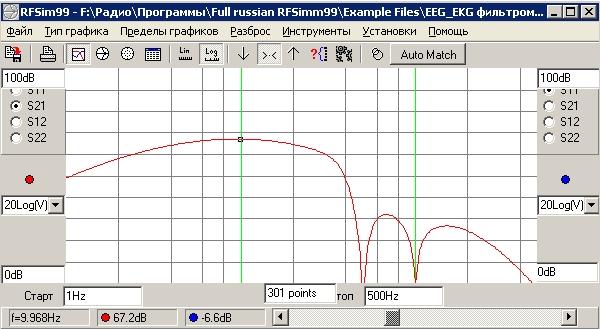

Максимальное усиление тракта на частоте 10 Гц около 67 dB (более 2200 раз). График АЧХ, не учитывающий подавление синфазных сигналов во входном инструментальном усилителе, рассчитан в программе RFSim99 и приведён на рисунке 4. Нижняя граница частот регистрации обусловлена пропускной способностью входной цепи компьютера (обычно это 5-10 Гц по уровню -3 dB). Верхняя же граница частот ограничена искусственно (для подавления помехи 50 Гц) и имеет на 20 Гц спад -3 dB, на 30 Гц около -6 dB, а 40 Гц ослаблены на 18 dB (в 9 раз относительно 10 Гц). Частота 50 Гц подавлена примерно на 40 dB (100 раз) относительно уровня, приходящего на вход.

Рис.4

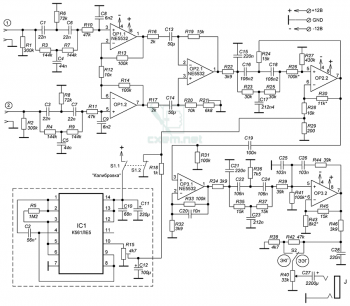

Электрическая схема приведена на рисунке 5. На операционных усилителях ОР1.1, ОР1.2 и ОР2.1 собран входной инструментальный усилитель с коэффициентом усиления около 40 dB (100 раз) имеющий высокое входное сопротивление и большое подавление синфазной помехи, наводимой на электроды и сигнальные провода (в основном это 50 Гц от сетевого напряжения 220 В). Для её дополнительного подавления на входах инструментального усилителя стоят двойные Т-образные мосты, настроенные на частоту 50 Гц. Эти фильтры, совместно с R1, R2 и фильтрами низких частот R10C8 и R11C9 понижают входное сопротивление каскадов до 100-200 кОм и делают его зависимым от частоты, но это не критично влияет на получаемый результат поэтому была выбрана именно такая простая схемотехника. К тому же, принудительное понижение входного сопротивления позволило уменьшить внутренние шумы ОР1.1, ОР1.2 на инфранизких частотах.

Рис.5

С выхода элемента ОР2.1 сигнал проходит через ФНЧ R22C15 и ещё один заграждающий активный Т-образный мост на 50 Гц собранный на ОР2.2 и далее через фильтр высоких частот C19R31 поступает на OP3.1. Фильтр C19R31 служит для уменьшения коэффициента усиления на частотах ниже 10 Гц, что в некоторой мере выравнивает итоговое усиление в полосе частот 4…20 Гц до +/- 1,5 dB. С выхода OP3.1 снимается сигнал, усиленный ещё на 24 dB (15-16 раз). После OP3.1 происходит режекция частоты 100 Гц двойным мостом C22R36C24R35C23R37 и конечная коррекция амплитудно-частотной характеристики полосы пропускания на элементе OP3.2. На R38, R42 и S2 собран переключатель режимов «ЭЭГ» и «ЭКГ». На самом деле это обыкновенный делитель, который в режиме показаний «ЭКГ» ослабляет выходной сигнал примерно в 10 раз, соответствуя разнице уровней, указанных на таблице рисунка 1. После переключателя режимов стоит переменный резистор для плавной регулировки уровня сигнала, поступающего в звуковую карту. На схеме показан конденсатор С27 – он устанавливается для «развязки» по постоянному уровню при подключении прибора к компьютеру через микрофонный вход. Приклеен термоклеем к корпусу, а выводами припаян к контакту резистора и выходному разъёму «J». При использовании линейного входа звуковой карты его можно не устанавливать. Резисторы R38 и R42 марки МЛТ-0,25 установлены на контактах S2.

На цифровой микросхеме IC1 собран калибровочный генератор, служащий для указания на диаграммах уровня входного сигнала, равного 50 мкВ. При нажатии кнопки S1 генератор выдаёт на 10 ножке микросхемы прямоугольные импульсы частотой около 10 Гц, которые, пройдя через цепь R12C15 сильно искажаются и становятся похожими на треугольник (или «пилу»). В принципе, менять вид импульсов не обязательно и С12 можно намного уменьшить или убрать.

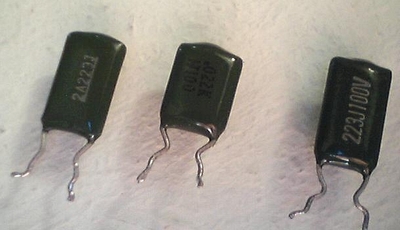

Детали, в большинстве своём, применялись SMD-шные типоразмера 0805. Конденсаторы в двойных Т-образных мостах, по крайней мере, в первых трёх, нужно ставить с небольшим температурным коэффициентом ёмкости (ТКЕ). Совсем не плохи из широкодоступных оказались простые китайские плёночные зелёного цвета (рис.6).

Рис.6

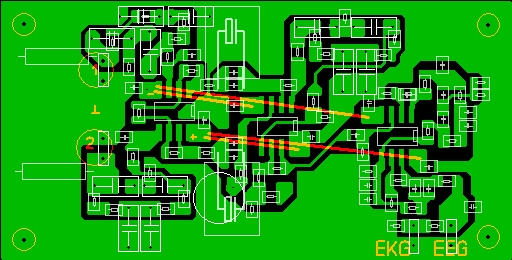

Под них и разведена программой печатная плата (рис.7) размерами 65х33 мм. При её изготовлении по лазерно-утюжной технологии изображение надо зеркалить.

Рис.7

Ёмкость конденсаторов и резисторов мостов обязательно подбирать перед пайкой и, конечно, проверять уровень подавление каскадов, уже впаяв детали в плату. Для подгонки номиналов можно применять параллельное и последовательное включение деталей. Частоты подавления мостов желательно немного (хотя бы на доли герца) разнести от центральной частоты 50 Гц. Это даст некоторую гарантию работоспособности прибора при изменении частоты сетевого напряжения плюс-минус 1 Гц.

Конденсаторы С13 и С14 набраны из SMD-шных большой ёмкости — на старых компьютерных платах часто встречаются такие конденсаторы на 10-15 мкФ. В крайнем случае, вместо них можно поставить электролитические танталовые или оксидные, но это не совсем корректно.

Операционные усилители применялись NE5532 и LM833 в корпусах SOIC−8. LM833 работают на частотах ниже 10 Гц намного лучше (шумят меньше). Для дополнительного уменьшения уровня шумов на первый операционник «бутербродом» напаян ещё один такой же. Измерений, насколько стало лучше, не проводил, но визуально было видно, что низкочастотных флуктуаций стало меньше, а теоретически шум должен уменьшаться в 1,42 раза.

Калибровочный генератор был спаян на кусочке макетной платы, поэтому файла разводки нет. Микросхема К561ЛЕ5 заменяема без переделки схемы на К561ЛА7. Частота генерации подбирается ёмкостью конденсатора С2. Генератор можно собрать и на других элементах (например, транзисторах) главное, чтоб частота была в районе 10-20 Гц.

На передней панели прибора установлены: сетевой переключатель марки B100G, рассчитанный на 250 В и 3 А; светодиод индикации «Сеть»; резистор регулировки уровня выходного сигнала СП3-4б; кнопка «Калибровка» – КМ2-1 или подобную; переключатель режимов «ЭЭГ-ЭКГ» — МТ-1 или П2Т-1-1В. Сигнальные входные разъёмы «Электрод 1» и «Электрод 2» – RCA гнёзда, выходное – аудио гнездо 3,5 мм (моно или стерео, не важно). Ещё один разъём (BANANA с закруткой) для электрода «земля» установлен на заднюю стенку прибора и соединён проводом МГТФ с платой (рис.7) в районе входных сигнальных контактов. Так же на задней стенке в держателе ДПБ крепится и предохранитель на ток 0,5-1 А.

Все входящие и выходящие в печатную плату провода крепятся пайкой. Но сигнальные контакты по входу и выходу разведены с шагом 2,54 мм, чтоб при желании можно было поставить двухштырьковые гребёнки PLS. Питание микросхем заведено максимально близко к ОР1, а уже от него перемычками расходится к ОР2 и ОР3 (красные линии на рисунке 7).

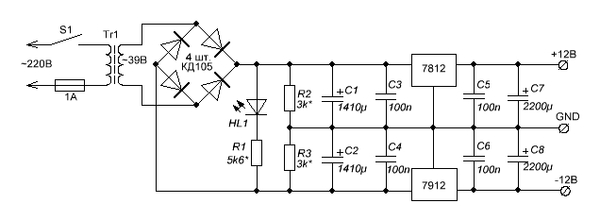

В блоке питания можно применить любой маломощный трансформатор с одной вторичной обмоткой на напряжение от 25 до 40 вольт, как на рисунке 8, или с двумя раздельными обмотками на 12-20 вольт с соответствующей коррекцией схемы. Основная задача – обеспечить малый уровень пульсаций выходных напряжений при токах нагрузки около 50 мА.

Рис.8

Диоды выпрямителя – КД105, можно любые другие на напряжение более 100 В и ток более 300 мА. Сопротивление резистора R1 для светодиода HL1, индицирующего работу прибора, выбирается для обеспечения тока через него около 5-10 мА. Конденсаторы С1 и С2 составлены из трёх параллельно соединённых 470,0 мкФ, рассчитанных на напряжение 35 В. Конденсаторы С7 и С8 должны быть большой ёмкости и если место в корпусе позволяет, то лучше набрать из нескольких хотя бы 8 000 — 10 000 мкФ. Стабилизаторы напряжений можно применить как слаботочные, так и мощные. Лучше, конечно, мощные. Особенно, если конденсаторы по выходу стоят большой ёмкости. Напряжение питания не критично – работа прибора проверялась как при шестивольтовом двуполярном напряжении, так и при пятнадцативольтовом. Ещё более высокое напряжение потребует введения цепи ограничения питания для цифровой микросхемы IС1.

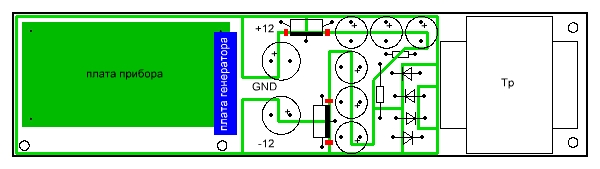

Плата блока питания выполнена из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита размерами 45х180мм и служит основой для крепежа трансформатора и плат самого прибора и генератора. Нижняя сторона подключена к массе и используется как экран, а на верхней вырезаны проводящие дорожки и к ним припаяны детали блока питания. На рисунке 9 показано их примерное расположение. Красным помечены smd конденсаторы 100нФ С3, С4, С5 и С6. Плата калибровочного генератора установлена вертикально.

Рис.9

После сборки платы и проверки её работоспособности нужно настроить генератор калибровочного уровня. Сначала надо собрать делитель -73 dB из резисторов сопротивлениями 2,2 МОм и 470 Ом (рис.10). Если на вход такого делителя подать с генератора звуковой частоты (можно с компьютера) сигнал двойной амплитудой 0,223 В, то на его выходе будет 50 мкВ, которые надо подать на один из входов прибора. Запускаем программу SpectraLAB, допустим, в режиме осциллографа, и запоминаем уровень синусоиды на графике. Затем отключаем входной разъём, нажимаем кнопку «Калибровка» и резистором R15 выставляем такой же уровень, что был при сигнале с генератора.

Рис.10

Корпус прибора склеен эпоксидным клеем из МДФ панелей толщиной 6 мм.

В качестве электродов, снимающих биопотенциалы, можно применять как стандартные медицинские, так и самодельные, сделанные из подручных средств. Все приведенные ниже примеры были сняты с датчиков, электроды которых изготовленных из рублёвых монет. Для обеспечения лучшего контакта с телом человека под монетки подкладывались кусочки ваты, смоченные соленой водой. При использовании медицинских электродов и специального геля (электродного контактного вещества) [1] показания становятся более выраженными и стабильными.

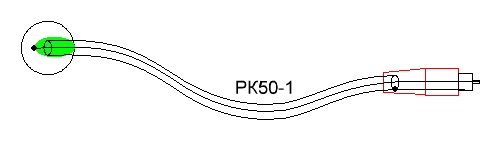

Для самостоятельного изготовления электродов потребуется два полутораметровых хорошо экранированных провода и один двухметровый (можно не экранированный), два штекера RCA, две монетки, канцелярский зажим, термоклей и изолента (или термоусадочная трубка). Каждый экранированные провод с одной стороны стандартно припаивается к штекеру RCA, а с другой разделывается так, чтоб после пайки центрального проводника к монетке оплётка не касалась её поверхности. Для этого и нужна изолента. А чтоб монетка не оторвалась, место пайки и часть провода заливается термоклеем (рис.11).

Рис.11

Двухметровый провод – это для изготовления электрода «земля». Он с одной стороны просто оголяется для закрутки в разъёме BANANA, что на задней панели прибора, а к другому концу припаивается канцелярский зажим (рис.12), которому надо немного ослабить усилие сжатия.

Рис.12

В целях электробезопасности при проведении измерений корпус компьютера должен быть заземлённым. Если питание к нему подходит по двухпроводной схеме, то на корпусе системного блока всегда присутствует половина сетевого напряжения – это особенность импульсного блока питания. В таком случае надо проводить от распределительного щита до компьютера отдельный провод «земля» или искать другой способ заземления. По этой же причине, если используется ноутбук, то он НЕ ДОЛЖЕН находиться на подзарядке во время проведения измерений.

Теперь несколько примеров работы прибора

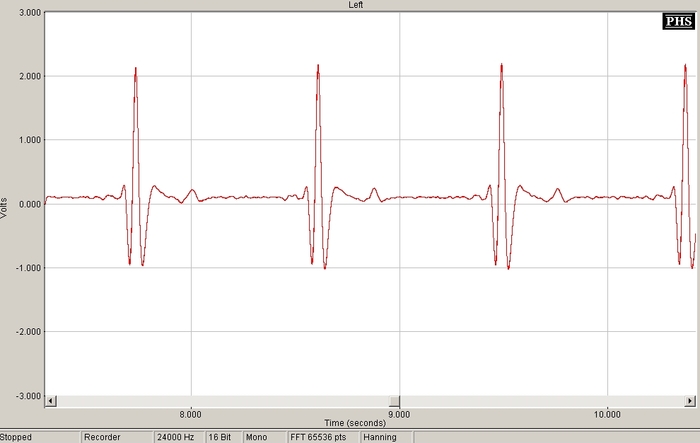

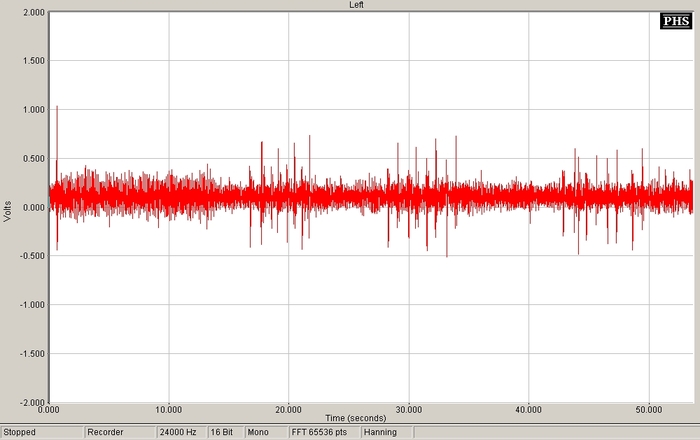

Самое простое – снятие электрокардиограммы (сердце) на рисунке 13. Электроды «1» и «2» закреплены на груди. Один — около солнечного сплетения, другой ближе к подмышечной области. Электрод «земля» – на запястье правой руки. Импульсы большие и красивые. Человек, близкий к медицине, посмотрев на скриншот, сказал, что видно почти все зубцы, и в принципе, зная положение электродов, можно даже проводить некоторый анализ данных.

Рис.13

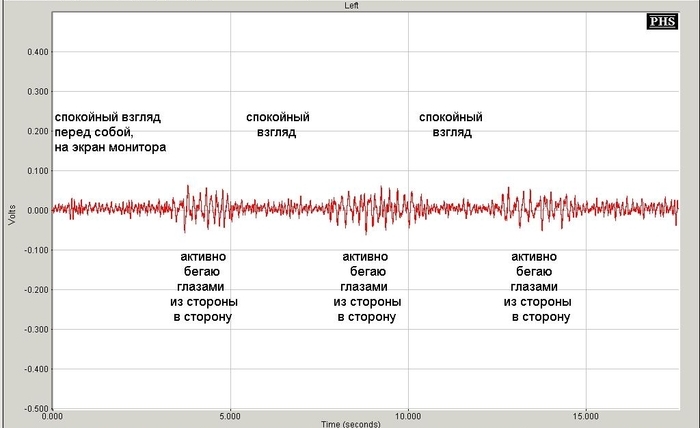

На рисунке 14 пример снятия электромиограммы (или электроокулограммы – тут я не разобрался 🙂 ). Скорее всего, показаны импульсы мышечной активности при движении яблоками глаз. Электроды «1» и «2» закреплены на левой и правой височных областях, а общий электрод – на мочке правого уха.

Рис.14

Рисунок 15. Такое же движение глазами, с электродами на тех же местах, как и при вышеприведённом скриншоте, но более общий вид. В начале записи (левая четверть экрана – 12-14 секунд) видно включение калибровочного сигнала 25 мкВ. Затем идут поочерёдно паузы и движение глазами влево и вправо.

Рис.15

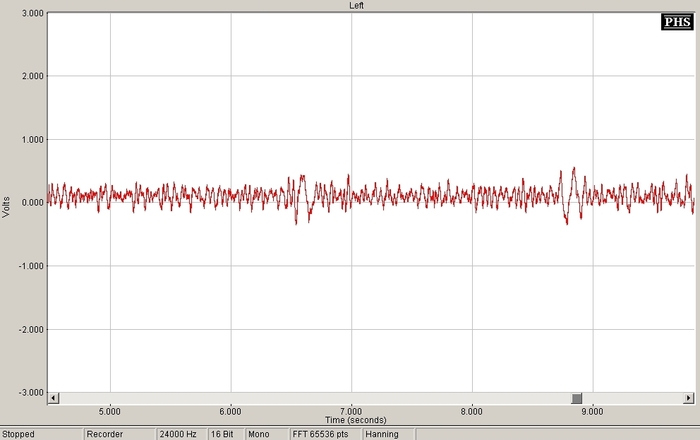

Рисунок 16. Другая электромиограмма с электродами на тех же местах, но более подробно и без подключения провода «земля». Сначала неподвижно смотрю направо (или налево, уже не помню). Затем делаю движение глазами влево — это импульс между шестой и седьмой секундами. Затем идёт пауза, а перед девятой секундой виден импульс от движения глазами направо. Насколько смог разобраться, импульсы имеют разную полярность, т.е. проинвертированны.

Рис.16

Скриншоты выглядят по-разному, потому что были сделаны в разное время и, скорее всего, на разных приборах. Было изготовлено ещё два подобных устройства, в основном предназначенных для контроля ЭКГ, поэтому немного отличались схемотехникой. Один с LC фильтр-пробками после инструментального усилителя, другой с заграждающими мостами Вина-Робинсона и без фильтрации сигналов по входу. Последний вариант хоть и получился самый габаритный (с воздушным двухсекционным переменным конденсатором, да и собран был на макетной плате с обыкновенными, выводными деталями), но понравился больше всего – у него широкая рабочая полоса, есть возможность перестраивать частоту режекции в пределах +/- 1,5 Гц и регулировать добротность фильтра, вырезая всего 5-10 Гц из всей полосы пропускания. Максимально регистрируемая частота в такой версии выбирается установками частоты дискретизации в программе SpectraLAB (или SpectraPLUS) – при установке значения «Sampling Rate» равному 12 кГц максимально оцифровываемая частота не может быть выше 6 кГц.

Если описанный прибор использовать как электрокардиограф, то к выходу последнего операционного усилителя можно подключить компаратор со светодиодом. Закрепив светодиод на передней панели или на другом видном месте, по его вспышкам можно визуально контролировать частоту пульса человека.

Так же все принимаемые с прибора сигналы можно не только просматривать, но и прослушивать как обыкновенный звук.

Во вложении — схемы в формате программы Splan7, плата в формате Sprint-Layout 5.0 , расчётный файл АЧХ прибора для программы RFSim99 и wav запись ЭКГ для программы SpectraPLUS.

Если возникли вопросы, пишите на адрес sibmon@yandex.ru. Постараюсь с ответом не затягивать, но оперативности не гарантирую – в сети бываю редко. Только не надо задавать вопросы по медицинской тематике – пособие [1] я так и не осилил… 🙂

1. Съём и обработка биоэлектрических сигналов. Учебное пособие под редакцией К.В.Зайченко. г.Санкт-Петербург. 2001.

2. http://fab.cba.mit.edu/classes/MIT/863.10/people/david.lakatos/08.html

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, 2013-2014.

Список радиоэлементов

| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рисунок №5 | |||||||

| IC1 | Микросхема цифровая | К561ЛЕ5 | 1 | Возможна замена на К561ЛА7 | |||

| OP1-OP3 | Операционный усилитель | LM833-N | 3 | Возможна замена на NE5532 | |||

| R1, R2 | Резистор | 300 кОм | 2 | МЛТ 0,125 | |||

| R3, R4, R7, R9 | Резистор | smd 0805 144 кОм | 4 | Номинал подбирать | |||

| R5 | Резистор | МЛТ 0,125 1,2 МОм | 1 | ||||

| R6, R8 | Резистор | smd 0805 72 кОм | 2 | Номинал подбирать | |||

| R10, R11 | Резистор | smd 0805 47 кОм | 2 | ||||

| R12, R20, R28 | Резистор | smd 0805 10 кОм | 3 | ||||

| R13, R14, R26,R31,R33,R41 | Резистор | smd 0805 100 кОм | 6 | Резисторы R26 и R41 подбирать | |||

| R15 | Подстроечный резистор | PV32H 4,7 кОм | 1 | ||||

| R16, R17 | Резистор | smd 0805 2 кОм | 2 | ||||

| R18 | Резистор | smd 0805 1 кОм | 1 | ||||

| R19, R23, R24,R25, R35, R37, R45 | Резистор | smd 0805 15 кОм | 9 | Резисторы R23 и R25 — из двух последовательных по 15 кОм | |||

| R36 | Резистор | smd 0805 15 кОм | 2 | Резистор сотоит из двух параллельных по 15 кОм | |||

| R20, R28 | Резистор | smd 0805 10 кОм | 2 | ||||

| R21 | Подстроечный резистор | PV32H 6,8 кОм | 1 | ||||

| R22, R32, R34, R46 | Резистор | smd 0805 3,9 кОм | 4 | ||||

| R27 | Резистор | smd 0805 430 кОм | 1 | ||||

| R29 | Резистор | smd 0805 200 Ом | 1 | ||||

| R30 | Резистор | smd 0805 11 кОм | 1 | Номинал подбирать по месту | |||

| R39, R44 | Резистор | smd 0805 39 кОм | 2 | ||||

| R43 | Резистор | smd 0805 8,2 кОм | 1 | Номинал подбирать по месту | |||

| R40 | Переменный резистор | СП3-4б 33 кОм | 1 | ||||

| C1, C3, C6, C7 | Конденсатор | 22 нФ | 4 | Тип конденсаторов см. в тексте | |||

| C4, C5 | Конденсатор | 44 нФ | 2 | Каждый состоит из двух параллельных по 22 нФ. Тип конденсаторов см. в тексте | |||

| C2 | Конденсатор | К73-17 56 нФ | 1 | Номинал подбирать по месту | |||

| C8, C9 | Конденсатор | smd 0805 6,2 нФ | 2 | ||||

| C10 | Конденсатор | К73-13 68 нФ | 1 | ||||

| C11 | Электролитический конденсатор | 220,0 мкФ, 25 В | 1 | ||||

| C12 | Электролитический конденсатор | 100,0 мкФ, 16 В | 1 | ||||

| C13, C14 | Конденсатор | smd 1206 50,0 мкФ | 2 | Каждый состоит из 5 параллельных по 10,0 мкФ | |||

| C15, C21, C28 | Конденсатор | smd 0805 220 нФ | 3 | ||||

| C16, C18 | Конденсатор | 106,2 нФ | 2 | Тип конденсаторов см. в тексте | |||

| C17 | Конденсатор | 212,4 нФ | 1 | Тип конденсаторов см. в тексте | |||

| C19 | Конденсатор | smd 0805 100 нФ | 1 | ||||

| C20 | Конденсатор | smd 0805 10 нФ | 1 | ||||

| C22, C24 | Конденсатор | smd 0805 106 нФ | 2 | Номинал подбирать | |||

| C23 | Конденсатор | smd 0805 212 нФ | 1 | Номинал подбирать | |||

| C25, C26 | Конденсатор | smd 0805 103 нФ | 2 | Номинал подбирать | |||

| S1 | Кнопка малогабаритна | КМ2-1 | 1 | ||||

| S2 | Тумблер | МТ-1 | 1 | ||||

| J | Аудио гнездо | PY-302 | 1 | ||||

| Рисунок №8 | |||||||

| Линейный регулятор | LM78L12 | 1 | см. текст | ||||

| Линейный регулятор | LM79L12 | 1 | см. текст | ||||

| Диод | КД105Б | 4 | |||||

| HL1 | Светодиод | АЛ307Б | 1 | Любого цвета | |||

| R1 | Резистор | МЛТ 0,5 5,6 кОм | 1 | ||||

| R2, R3 | Резистор | МЛТ 0,5 3 кОм | 2 | ||||

| C1, C2 | Электролитический конденсатор | 1410 мкФ, 35 В | 2 | Каждый состоит из 3 параллельных по 470,0 мкФ, 35 В | |||

| C3,C4,C5,C6 | Конденсатор | smd 0805 100 нФ | 4 | ||||

| C7, C8 | Электролитический конденсатор | 2200,0 мкФ, 25 В | 2 | см. текст | |||

| Tr1 | Трансформатор силовой | 220В : 39В | 1 | Можно 220В : 2х15В | |||

| S1 | Переключатель сетевой | B100G | 1 | ||||